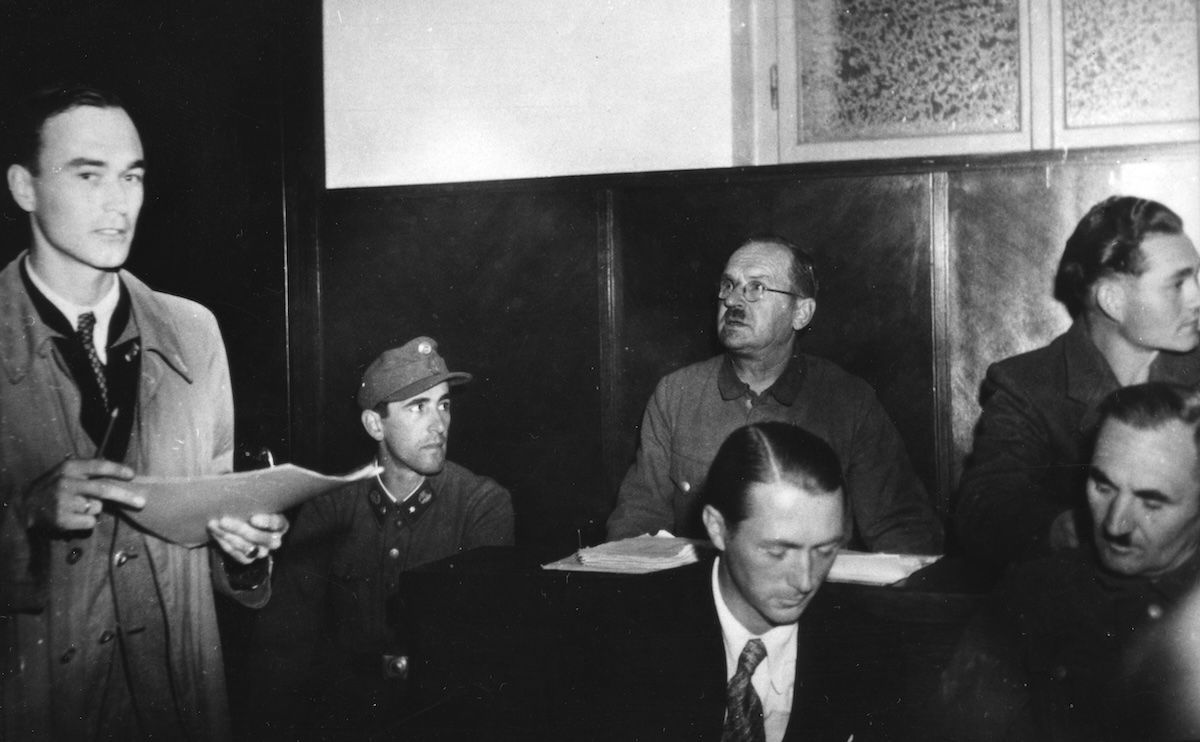

Unfassbare Grausamkeit, versteckt hinter einem unschuldigen Blick: Sigbert Ramsauer bei seiner Gerichtsverhandlung 1947.

Muzej novejse in sodobne zgodvine Slovenjje, Ljublijana

Die selbstgefällige Großspurigkeit von Dr.

Sigbert Ramsauer war kaum zu übertreffen. In den Schatten gestellt wurde sie nur von der bestialischen Brutalität, mit der dieser österreichische KZ-Arzt gegen Häftlinge vorging. Später tat er alles, um seine Aktivitäten zu verschleiern oder zu verheimlichen. Aus diversen Aussagen von Häftlingen lassen sich jedoch zumindest einige seiner abscheulichen Gräueltaten sehr eindrücklich rekonstruieren.

Um nur drei Beispiele zu geben:

"Ich beschuldige Dr. Ramsauer, den Tod von mehr als 700 Häftlingen verursacht zu haben. (...) Bei seinen täglichen Visiten ließ er die Namen von 60 bis 80 Häftlingen in eine Liste schreiben (...) Nach genau zwei Stunden kam Ramsauer wieder und ließ die Häftlinge einzeln in den Operationssaal antreten. Dort befahl er ihnen, sich auf den Operationstisch zu legen. Er betäubte sie – einen nach dem anderen – mit Äther und verabreichte ihnen 20 cm3 Benzininjektionen ins Herz. Um die Häftlinge zu töten, verwendete er Benzin, Zyankali und dreißigprozentiges Wasserstoffperoxid. Durch eine zweite Tür wurden die Häftlinge nun vorübergehend in einen kleinen Hof geworfen. In der frischen Luft kamen manche wieder zu Bewusstsein. In zahlreichen Fällen wurde klar, dass Dr. Ramsauer die tödliche Dosis nicht ins Herz, sondern in die Lungen gespritzt hatte. Die Häftlinge starben dann unter Qualen."

"Lagerarzt Dr. Sigbert Ramsauer (...) führte verschiedene chirurgische Eingriffe auf gesunden Häftlingen durch, zum Beispiel – er schnitt einen Finger oder Fuß eines Häftlings ab – dann behandelte er ihn – und als er genas, tötete er ihn mit einer Injektion."

"Ramsauer (...) rühmte sich damit, dass er Häftlinge habe töten lassen, die besondere Hauttätowierungen gehabt hätten, und aus der Haut nach vorausgegangener besonderer Präparierung und Gerbung Handtaschen, Bucheinbände, Lampenschirme und dergleichen habe anfertigen lassen."

"Ich war mit Freuden dabei"

Solche und etliche andere Verbrechen änderten nichts daran, dass Ramsauer nach 1945 nur sechseinhalb Jahre Gefängnis verbüßen musste. Nachdem er wieder freigekommen war, arbeitete er am Landeskrankenhaus Klagenfurt. Zudem betrieb er bis ins hohe Alter eine eigene Praxis am Klagenfurter Domplatz. In einer Dokumentation, die 1992 – ein Jahr nach seinem Tod – ausgestrahlt wurde, sagte der frühere KZ-Arzt: "Ich war mit Freuden dabei."

Geboren wurde Sigbert Ramsauer am 19.Oktober 1909 in Klagenfurt. Mit dem Nationalsozialismus kam er bereits früh in Kontakt. Im Rückblick meinte er später: "[M]it den Juden haben wir weiter kein b'sonderes Verhältnis g'habt, aber schon als Mittelschüler, im zarten Alter von ungefähr 14 Jahren, bin ich mit dem Hakenkreuz gangen, weil es war so 'in', sagen wir, in Klagenfurt."

Ramsauer studierte ab 1929 Medizin in Innsbruck. Dort trat er einer Studentenverbindung bei, deren Mitgliedern es untersagt war, jüdische Lokale zu besuchen oder in "nichtarischen" Geschäften einzukaufen. Seine bereits vorhandene antisemitische Grundhaltung wurde in dieser Zeit vertieft.

"Ewiger Student" und Parteimitglied

Bereits 1933 trat Ramsauer der NSDAP sowie der SS bei, die im Juni dieses Jahres verboten wurden. Parallel zum Studium setzte er seine paramilitärische Ausbildung in einer motorisierten Einheit der SS fort. 1935 wechselte Ramsauer an die Universität Wien und entwickelte sich zum "ewigen Studenten" mit mangelhaftem akademischem Erfolg, was seinem überaus leistungsorientierten Vater, einem Regierungsrat im Ruhestand, wenig Freude machte und wohl auch zu familiären Konflikten führte.

In einer der damals häufigen Straßenschlachten wurde er, wie er selber schrieb, ernstlich verletzt: "Durch Hiebe mit Gummiknüttel erlitt ich eine schwere Gehirnerschütterung, deren Folgen bis heute noch nicht behoben sind und mir die Beendung meines Medizinstudiums bis auf weiteres unmöglich machen."

1940 schließlich promovierte er unter fragwürdigen Umständen zum Dr. med., wie Rettl und Pirker rekonstruieren: Für das erste Rigorosum brauchte er zwölf Semester, um es mit "Genügend" zu bestehen. Das dritte Rigorosum schaffte er 1940 innerhalb eines Monats, ebenfalls mit "Genügend". Das war auch die Note, mit der er 1940 das zweite bestanden hatte.

Einsätze als Arzt der SS

Am 15. Juli 1940 trat Ramsauer seinen Dienst in der SS-Standarte "Deutschland" im SS-Übungslager Dachau an. Dort befand sich nicht nur das Konzentrationslager, sondern auch das SS-Lazarett mit einer Sanitätsschule der SS-VT und SS-TV samt Übungsgelände, Wohn- und Freizeitanlagen. Mitte November 1940 wurde er dann der 1. SS-Totenkopf-Reiterstandarte im Generalgouvernement zugeteilt, das jene Gebiete Polens umfasste, die zwar von Deutschland besetzt, aber nicht dem Reichsgebiet angegliedert wurden.

nschließend kam er zur SS-Kavallerie und wurde in den Prypjatsümpfen eingesetzt, heute im Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Belarus gelegen. Sowohl in Polen als auch in Russland nahmen die NS-Reiterstandarten Massenerschießungen von Juden und anderen unerwünschten Personen vor. Die Gesamtzahl der so Ermordeten betrugt weit über 10.000 Menschen.

Auch wenn eine persönliche Beteiligung an diesen Untaten aufgrund seiner Position als Arzt eher unwahrscheinlich erscheint, ist anzunehmen, dass Ramsauer darüber zumindest informiert war. Neben der medizinischen Betreuung der SS-Männer als Arzt soll Ramsauer in der Sowjetunion auch Tötungsexperimente an Gefangenen durchgeführt haben.

Karriere in Konzentrationslagern

Ende Oktober 1941 wurde Ramsauer strafversetzt und der Abteilung "Inspektion Konzentrationslager" zugeteilt. Er war beschuldigt worden, beim Kartenspiel betrogen und seinen Kontrahenten zu einem Duell aufgefordert zu haben. Nach den NS-Gesetzen war das Duellieren jedoch strikt untersagt. In der Folgezeit befand sich Ramsauer zu Schulungszwecken oder als Lagerarzt in verschiedenen Konzentrationslagern: Oranienburg, Mauthausen, Gusen, Neuengamme, Dachau und

Loibl, einer Außenstelle des KZ Mauthausen auf der Kärntner Seite des Loiblpasses.

Dokumentation über das KZ-Außenlagers Mauthausen am Loibl mit Erwähnung Ramsauers,

"Kärnten heute" Nachricht 3

Da viele Unterlagen vernichtet wurden, sind die jeweiligen exakten Aufenthaltszeiten zum Teil ungewiss. Immerhin lassen sich durch die Zeugenschaft der Häftlinge seine Untaten nachvollziehen.

Zusätzlich zu den eingangs zitierten Aussagen haben Rettl und Pirker unter anderem noch folgende Stellungnahmen zusammengetragen, die von schwer fassbarer Grausamkeit zeugen:

"Die [Häftlinge], die er [Ramsauer] als krank anerkannte, bestimmte er zur angeblichen Reise nach Dachau, die anderen schickte er als Simulanten zum Strafkommando. In Wirklichkeit war es eine Fiktion (Falle) und beide Gruppen wurden zur Vernichtung bestimmt. Es wurden auf diese Weise 2.500 Invalide ausgewählt und in Sonderbaracken für Invalide untergebracht. Die Lebensmittelrationen wurden ihnen auf die Hälfte reduziert. Nachher wurden diese Kranken zu den schwersten Arbeiten im Steinbruch Kastenhofen zugeteilt und wurden durch einen deutschen Capo […] größtenteils ermordet."

"Ich persönlich befand mich im Invalidenblock vom Juli 1941 bis zum Dezember 1941. In dieser Zeit wurde gegen die Invaliden die 'Badeaktion' durchgeführt. Das war das Baden im kalten Wasser auf einer Betonplatte unter freiem Himmel – zweimal täglich im späten Herbst. Die Sanitätskommission unter Leitung des Lagerarztes Dr. Ramsauer – ordnete ein solches Baden an, um eine Geschwürbildung festzustellen. […] Das erste Baden fand gewöhnlich nach Arbeitsschluss unter Aufsicht der Blockältesten statt und war noch insoweit erträglich, da man die Häftlinge nicht versenkte. Das zweite Baden war aber dann eigentlich ein reines Ertränken gewesen. […] Die kranken Häftlinge wurden unter die Duschen gestellt und mit eiskaltem Wasser mit sehr starkem Druck direkt auf die Köpfe begossen, sodass sehr schwache Häftlinge schon dadurch tot liegen blieben."

"Dieser Arzt-Verbrecher experimentierte auch mit seinen chirurgischen Eingriffen an gesunden Menschen, indem er ihnen Teile der Hände oder Füße amputierte."

"Ramsauer war dadurch berühmt, dass er alle kranken Häftlinge mit Tätowierungen töten ließ und ihre Haut in der Pathologischen Abteilung zu Leder gerben ließ. Aus diesem Leder wurden dann Lampenschirme, Brieftaschen u. dgl. m. hergestellt."

"Ramsauer befahl seinen Funktionshäftlingen, Häftlinge, die sich mit besonderer Bauart des Schädels auszeichneten, auszuwählen. Die Schädel der Getöteten sammelte er für pseudowissenschaftliche Zwecke."

"Ramsauer, der etwa von April bis Juni 1942 als Lagerarzt im KL Neuengamme tätig war, erledigte einen Teil, etwa 20 Häftlinge, durch Injektionen von Benzin durch einen Einstich ins Herz."

"Dr. Ramsauer ... stand nie vor einem chirurgischen Problem. Die Patienten starben sogar bei der Zystoskopie (Blasenspiegelung, Anm.), bei der wir komplette abgerissene Harnleiter mit Ausblutung in der Bauchhöhle fanden [...] gegen den Operateur wurde nichts unternommen".

Der Prozess gegen Ramsauer

Bei Kriegsende versuchte Ramsauer zu entkommen, wurde jedoch von Tito-Partisanen gefangen genommen. Ihm gelang alsbald die Flucht, aber er wurde erneut gefasst und interniert. Bei seinem Prozess vor einem britischen Militärgericht in Klagenfurt gelang es ihm, die meisten seiner Untaten zu verheimlichen.

Am 10. Oktober 1947 wurde er wegen seiner Verbrechen im KZ Loiblpass zu lebenslanger Haft verurteilt.

Sigbert Ramsauer (im Vordergrund) bei der Gerichtsverhandlung 1947.

Muzej novejse in sodobne zgodvine Slovenjje, Ljublijana

Bereits am 1. April 1954, nach sechseinhalb Jahre Haft, wurde Ramsauer begnadigt und vorzeitig entlassen. Viele prominente Österreicher hatten sich für ihn eingesetzt, insbesondere aus hohen und höchsten ÖVP-Kreisen. (Die FPÖ war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegründet.) Zu seinen Unterstützern gehörten der spätere Bundeskanzler Josef Klaus (ÖVP), ein gebürtiger Kärntner, der damals Landeshauptmann von Salzburg war, und der spätere Verteidigungsminister Ferdinand Graf (ÖVP), der ebenfalls aus Kärnten stammte.

Trotz seiner kriminellen Vorgeschichte und seiner höchst fragwürdigen medizinischen Qualifikationen brachte es Ramsauer im LKH Klagenfurt, wo er kurz nach seiner Freilassung zu arbeiten begann, bis zum Chefarzt. Und ab dem Jahr 1956 betrieb er zusätzlich bis ins hohe Alter eine eigene Praxis am Klagenfurter Domplatz.

Ein Ewiggestriger

Ramsauers Mischung aus Selbstbewusstsein, Zynismus und Menschenverachtung wurden in zwei Dokumentarfilmen Egon Humers dargestellt (

Schuld und Gedächtnis sowie

Der Tunnel, beide 1992), für die der damals noch praktizierende Ramsauer 1990 offenherzig seine Ansichten über die Welt und seine eigenen Leistungen zum Besten gab. Der 80-Jährige sagte unter anderem, "ich war mit Freuden dabei", und äußerte sich zu medizinischen Experimenten an Häftlingen wie folgt: "Irgendjemand musste ja die Experimente an sich durchführen lassen. Nur macht man sie heute an Affen." Über KZ-Häftlinge sagte er: "Sie werden etwas getan haben, was sie nicht hätten tun sollen, schließlich haben wir nicht die ganze Welt eingesperrt."

Sigbert Ramsauer starb 1991 in Klagenfurt. Seine Todesanzeige trug den Titel "Jede Stunde des Lebens ist Kampf". In einem Nachruf in der

Kärntner Ärztezeitung hieß es: "Die Kärntner Ärzteschaft wird ihn stets in ehrender Erinnerung behalten."

(Edzard Ernst, 5.10.2024)

Literaturhinweis

"Ich war mit Freuden dabei." ist auch der Titel eines Buches, das die Historikerin

Lisa Rettl und ihr Kollege

Peter Pirker 2010 über den Fall Ramsauer vorlegten. Das bestens recherchierte Werk war damals schnell ausverkauft. Nun liegt es in einer

ergänzten und überarbeiteten Neuauflage vor, aus der auch die eingangs zitierten Zeugenaussagen stammen und die den schauerlichen Lebensweg Ramsauers in aller Ausführlichkeit und im Kontext der österreichischen Geschichte des 20. Jahrhunderts schildert.

Zu den Erweiterungen der Neuauflage des Buchs gehören unpublizierte Fotos französischer KZ-Häftlinge, die 1947 als Zeugen zum Prozess anreisten, sowie ein neues Kapitel, in dem den Opfern Ramsauers noch mehr Platz gegeben wird – so etwa auch dem französischen Loibl-Häftling André Hantz, der als 18-jähriger Schüler in Nancy verhaftet und von dort in das KZ Mauthausen und in das KZ Loibl deportiert worden war.

Lisa Rettl und Peter Pirker,

"'Ich war mit Freuden dabei.' Der KZ-Arzt Sigbert Ramsauer. Eine österreichische Geschichte".

376 Seiten. New Academic Press, Wien 2024