Zwischen den beiden Orten Asparn an der Zaya und Schletz im Weinviertel befindet sich – unter Feldern verborgen – eine der in der internationalen Urgeschichtsforschung bekanntesten Fundstellen Österreichs. Zwischen 1983 und 2005 wurde hier durch archäologische Ausgrabungen der Landessammlungen Niederösterreich eine Siedlung aus der zweiten Hälfte des sechsten Jahrtausends vor Christus dokumentiert. Berühmt ist sie vor allem aufgrund der Skelettreste von mindestens 130 Menschen, deren Zustand belegt, dass sie nicht in Erdgräbern bestattet wurden.

Die anthropologische Untersuchung der Knochen am Naturhistorischen Museum in Wien durch Maria Teschler-Nicola zeigte zahlreiche Spuren von perimortaler (das heißt um den Todeszeitpunkt stattgefundener) Gewalt, wobei es sich vor allem um Verletzungen von Steinbeilen, Keulen und Pfeilen handeln könnte. Offensichtlich kamen die Personen bei einem massiven Gewaltereignis ums Leben. Danach blieben die Körper offen liegen oder wurden in die Gräben geworfen. Interessant ist auch das weitgehende Fehlen von Frauen im gebärfähigen Alter. Möglicherweise wurden sie von Angreifern verschleppt.

Im Eingangsbereich der jungsteinzeitlichen Grabenanlage von Asparn/Schletz ausgegrabene Skelette und steinerner Keulenkopf aus Hagenberg.

Foto: Landessammlungen Niederösterreich (Grabenanlage) & Franz Pieler/LSNÖ (Keule)

Fragen zum jungsteinzeitlichen Weinviertel

Die Fundstelle kann in die Zeit der sogenannten "Linearbandkeramik", die älteste bäuerliche Kultur der Jungsteinzeit Mitteleuropas, datiert werden. Aufgrund des Umfangs und der Wichtigkeit der Funde liefert sie viele Daten, aber auch spannende neue Fragen.

Woher kamen die Menschen, die in dieser Siedlung auf so ungewöhnliche Weise zu Tode kamen? Was sind die Hintergründe und die Folgen des Gewaltereignisses? Welche gesellschaftliche Struktur gab es damals in der Region? Was sagt uns dies ganz allgemein über die Entwicklung von Gesellschaften und über ihren Umgang mit Krisen?

Blick auf die Fundstelle von Asparn/Schletz (auf dem Hügelrücken beim Schweinestall). Hier befand sich vor mehr als 7.000 Jahren eine große, von Grabenanlagen umgebene Siedlung.

Foto: Franz Pieler/Landessammlungen Niederösterreich

Forschungshypothese zu Asparn/Schletz

Auffällig an Asparn/Schletz sind neben den menschlichen Überresten die Größe der Siedlung, die vielen Fernbeziehungen im Fundmaterial und die Befestigungsanlage mit circa 400 Meter Durchmesser. "Wir denken daher, dass es sich um ein lokales Zentrum handelte, das eine wichtige Rolle in den Netzwerken der damaligen Zeit hatte, etwa als Knotenpunkt für Handel und für Heiratsbeziehungen", so Franz Pieler von den Landessammlungen Niederösterreich. Umgeben war Asparn/Schletz mutmaßlich von einem Cluster aus kleineren Siedlungen im oberen Zayatal.

Am Ende der Bandkeramik, noch vor dem Gewaltereignis, könnte es in Asparn/Schletz zu einer länger andauernden Krise gekommen sein. So gibt es etwa auch regulär bestattete Personen mit Spuren von Gewalt, Hinweise auf Mangelernährung an den Skeletten und Indizien für eine schlechtere Versorgung mit Steinrohmaterial.

Die aus mehreren Gräben bestehende Befestigungsanlage wurde in dieser Zeit wahrscheinlich mehrmals renoviert und ausgebaut, was zum Wachstum der Siedlung beigetragen haben könnte. Hier könnten auch Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Siedlungen mitgeholfen haben, um im Notfall an einen – zumindest vermeintlich – besser geschützten Ort flüchten zu können.

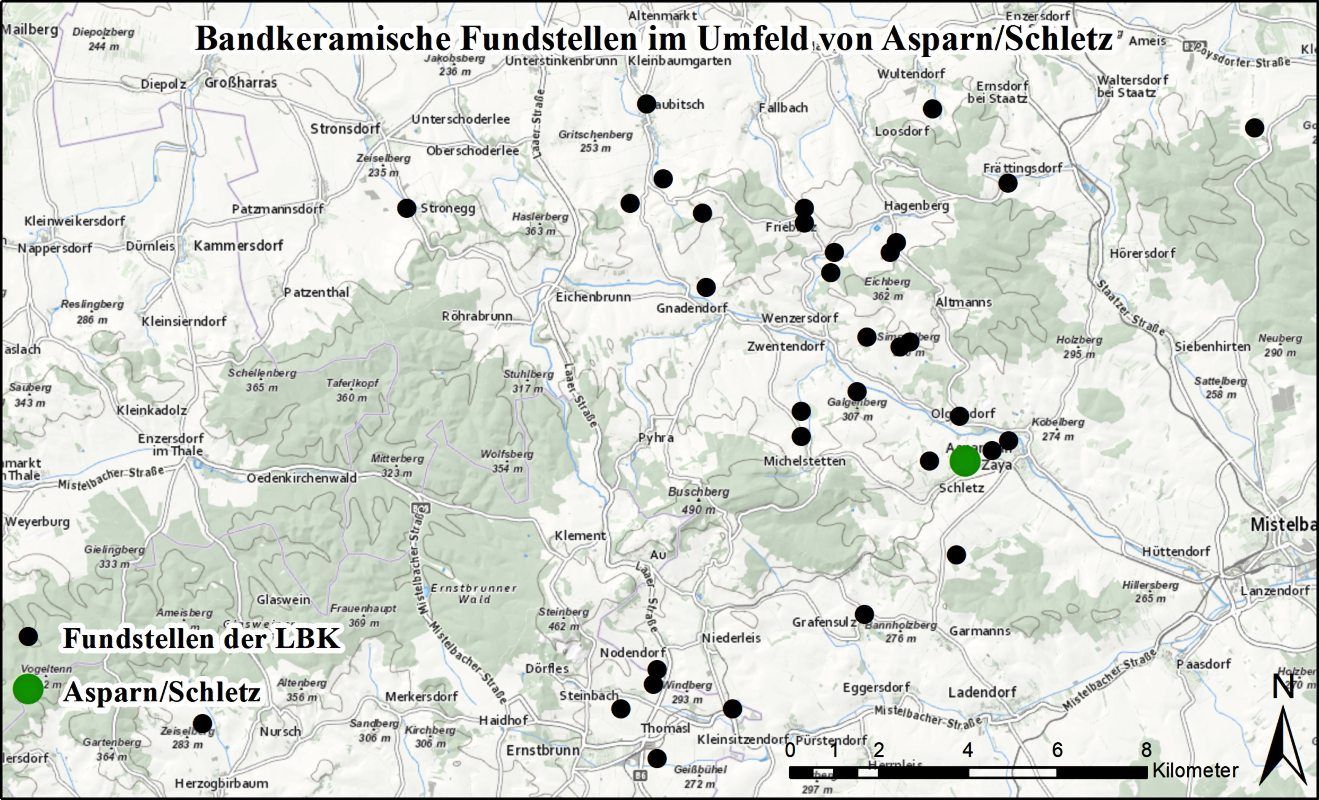

Kartierung der linearbandkeramischen Fundstellen des Siedlungsclusters von Asparn/Schletz, Stand 2016, mittlerweile wurden noch weitere entdeckt.

Foto: Julia Längauer/Univ. f. Weiterbildung Krems; Datenquelle: J. Coolen 2016, basemap.at

Neues Forschungsprojekt "United by Crisis?"

Nach dieser Überlegung wären die Menschen in der Region aufgrund einer Bedrohungssituation enger zusammengerückt: Für die kritische Überprüfung dieser Hypothese haben wir uns mit dem Projekttitel "Durch die Krise vereint?" bei der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich (GFF NÖ) um Finanzmittel für transdisziplinäre Untersuchungen beworben, glücklicherweise mit Erfolg. In den kommenden drei Jahren werden wir daher gemeinsam mit mehreren Partnerinstitutionen das Umfeld von Asparn/Schletz erforschen. Davon erwarten wir uns auch ein besseres Verständnis des Hintergrunds der Ereignisse am Fundort selbst.

Wichtig ist dies nicht zuletzt auch für die von der internationalen Forschung geführte Diskussion über eine mögliche gesellschaftliche Krise in der Zeit der späten Bandkeramik: So sind beispielsweise auch aus Killianstätten und Thalheim in Deutschland und aus

Vráble in der Slowakei Massengräber ähnlicher Zeitstellung bekannt, die für häufige Gewalt oder eine gesellschaftliche Umbruchsituation sprechen könnten.

Transdisziplinäre Untersuchungen mit unterschiedlichen Methoden

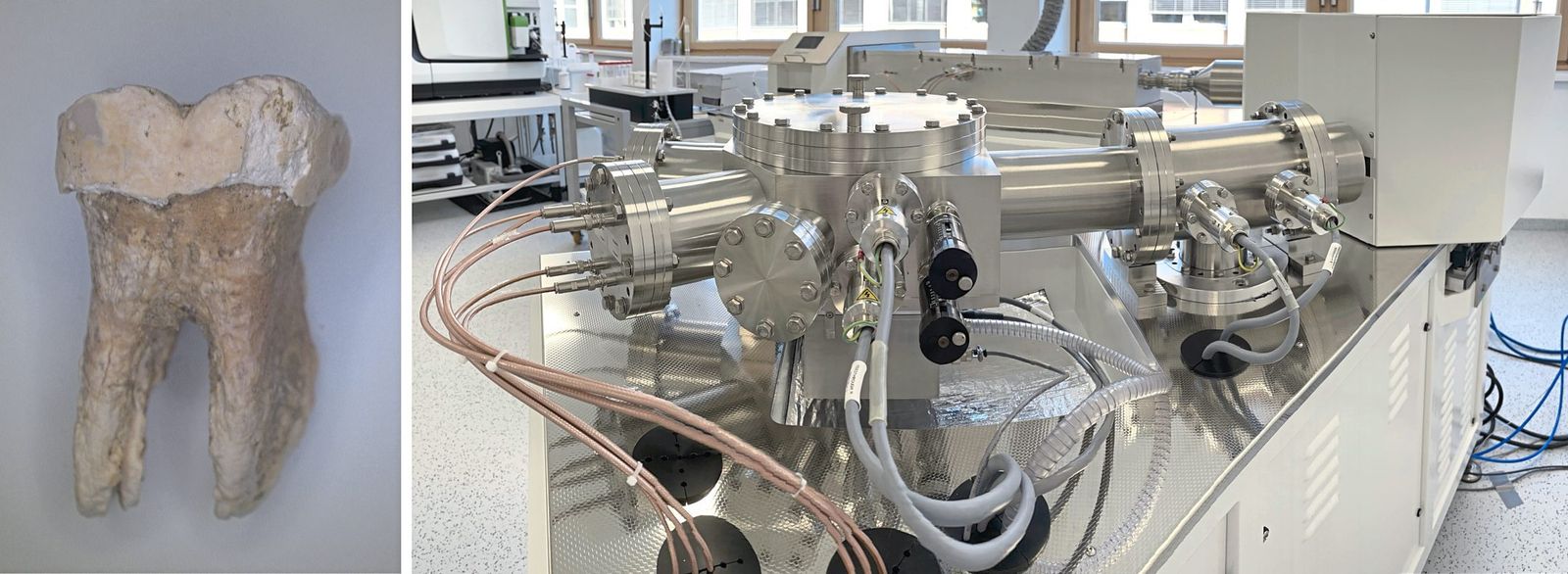

Handelt es sich bei den Toten um die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung oder stammten sie aus der Umgebung? Sind gar Angreifer und Angreiferinnen darunter? Um ihre Herkunft zu erforschen, werden chemische Analysen durchgeführt: Aus Wasser und Nahrung nehmen Lebewesen das Element Strontium in natürlicher Zusammensetzung zu sich. Da die Isotopenzusammensetzung von Strontium auf Grund von Unterschieden im geologischen Untergrund variiert, kann durch den Vergleich des Strontium-Isotopenverhältnisses von menschlichen Zahnproben mit Bodenproben aus der Region auf eine lokale oder nicht-lokale Herkunft einer Person geschlossen werden.

Für die Entnahme der Erdproben wird im Projekt mit dem Schulzentrum Asparn/Zaya zusammengearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler entnehmen sie in ihren Heimatgemeinden und bereiten sie am Institut für Bodenforschung am Campus Tulln der Boku Wien für die Analyse auf. Diese wird von einem Team um Johanna Irrgeher am Lehrstuhl für Allgemeine und Analytische Chemie der Montanuniversität Leoben durchgeführt. Am Naturhistorischen Museum in Wien finden neben der Entnahme der Zahnproben weitere anthropologische Untersuchungen statt.

Menschlicher Zahn aus Asparn/Schletz und für die Analyse verwendetes Massenspektrometer Sapphire an der Montanuniversität Leoben.

Foto: M. Schober (Zahn) & J. Irrgeher (Massenspektrometer)/Montanuniversität Leoben

"Walk the Line": Systematische archäologische Feldbegehungen

Über die bandkeramischen Fundstellen im Siedlungscluster von Asparn/Schletz, die im Zentrum unseres Interesses stehen, ist bisher nur wenig bekannt. Wie verteilten sie sich? Wann begann ihre Nutzung und wann wurden sie verlassen? Früher als Asparn/Schletz? Waren auch sie von Gewaltereignissen betroffen? Oder wurden sie im Gegensatz zur Zentralsiedlung länger genutzt? Zur Untersuchung dieser Fragen werden wir von archäologischer Seite neben Recherchen in Archiven, Museumsdepots und Sammlungen vor allem systematische Feldbegehungen durchführen.

Julia Längauer, die im Projekt ihre Dissertation verfasst, erzählt dazu: "Beim sogenannten Line Walking geht ein Team von Personen in Form einer Linie in vorgegebenen Abständen über die geackerten Felder. Alle Funde, hauptsächlich Keramikscherben und Steingeräte, werden eingemessen und kartiert. Dies erlaubt Aussagen zur Größe und Datierung von Siedlungen, mit Glück auch zur ihrer Funktion".

Systematischer Survey für die Suche nach steinzeitlichen Funden auf einer bandkeramischen Fundstelle.

Foto: Jakob Maurer/Univ. f. Weiterbildung Krems

Citizen-Scientists gesucht!

Da die archäologischen Begehungen und die Nachbearbeitung der Funde sehr zeitaufwendig sind, suchen wir nach Freiwilligen, die Lust haben, ab März 2023 aktiv in unserem Projekt mitzuarbeiten. Wir freuen uns sowohl über archäologische Anfängerinnen und Anfänger als auch über Profis mit Vorerfahrung!

Die Feldbegehungen im Bezirk Mistelbach werden – da dafür gute Sichtbedingungen nötig sind – in der bewuchsarmen Zeit im Frühling und Herbst durchgeführt. Die Reinigung und statistische Dokumentation der Funde im Mamauz Schloss Asparn/Zaya findet im Sommer statt. Voraussetzung für die Teilnahme ist neben Konzentrationsfähigkeit vor allem die Bereitschaft, mindestens sechs Tage mitarbeiten zu wollen.

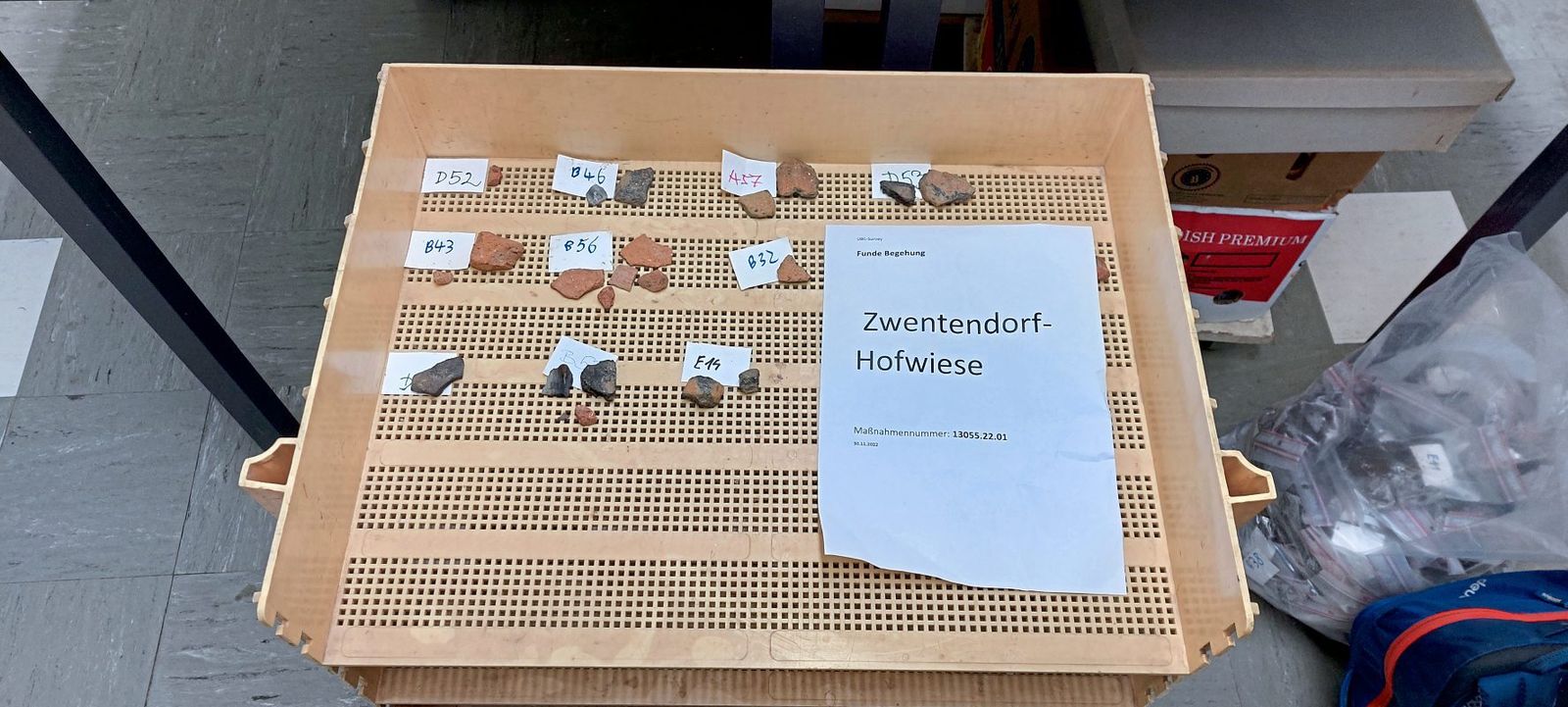

Zum Trocknen aufgelegte bandkeramische Gefäßbruchstücke. Unscheinbar, aber wichtig für die Datierung der Fundstellen.

Foto: Jakob Maurer/Univ. f. Weiterbildung Krems

Nutzen für Forschung und Citizen-Scientists

Die Arbeit mit Citizen-Scientists schafft im Projekt für beide Seiten eine Win-win-Situation, so Jakob Maurer: "Interessierte können hier Archäologie hautnah erleben und an der Feldforschung sowie der Interpretation von Ergebnissen mitwirken."

Frisch entdeckte Scherben!

Foto: Jakob Maurer/Univ. f. Weiterbildung Krems

"Ohne die Unterstützung durch Freiwillige wäre dieses Projekt nicht möglich, zudem erhoffen wir uns von ihnen ergänzende, auch ungewöhnliche Ideen 'out of the box'. Die Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern in der Probennahme und -analyse soll früh Begeisterung für Forschung und Naturwissenschaften wecken."

(Julia Längauer, Jakob Maurer, 26.1.2023)

Julia Längauer ist Mitarbeiterin am Zentrum für Museale Sammlungswissenschaften der Universität für Weiterbildung Krems. Die enge Zusammenarbeit mit Citizen-Scientists im Rahmen des Projekts "United by Crisis?" ermöglicht ihr die Umsetzung der von ihr geplanten Dissertation zur bandkeramischen Siedlungskammer um Asparn/Schletz. Im Projekt ist sie hauptverantwortlich für die Begehungen und die Arbeit mit den Citizen-Scientists sowie die Auswertung der Fundstellen und Funde.

Jakob Maurer ist Mitarbeiter am Zentrum für Museale Sammlungswissenschaften der Universität für Weiterbildung Krems und Leiter des Forschungsprojekts "United by Crisis?" (Gefördert von der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich im Rahmen der FTI-Strategie Niederösterreich 2027). Seine Lieblingsthemen sind das Neolithikum und die Kupferzeit in Mitteleuropa.

Wollten Sie schon immer mal wissen, was Archäologinnen und Archäologen so machen? Und die Vorstellung, mehrere Stunden hochkonzentriert in der Kälte über Felder zu gehen, ruft bei ihnen Begeisterung hervor? Oder Sie möchten sich lieber an der Reinigung und statistischen Dokumentation steinzeitlicher Funde versuchen? Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Website

www.united-by-crisis.at!

Links