Europa: Geologisch gelebt

Die länderübergreifende Erforschung der Geologie Europas beginnt im 19. Jahrhundert, wird im 20. Jahrhundert ausgebaut und im 21. Jahrhundert praktiziert

Blog

8. Juli 2024, 22:00

Europa: Geologisch gelebt

Die länderübergreifende Erforschung der Geologie Europas beginnt im 19. Jahrhundert, wird im 20. Jahrhundert ausgebaut und im 21. Jahrhundert praktiziert

Blog

8. Juli 2024, 22:00

Im Gastblog blickt Thomas Hofmann, Geologe und Bibliothekar, am Beispiel geologischer Karten auf die Entwicklung grenzenloser Zusammenarbeit in Europa.

Wer meint, dass Geologie, die sich mit Entstehung und Eigenschaften hunderte Millionen Jahre alter Gesteine und dem Aufbau des Planeten Erde beschäftigt, eine alte Wissenschaft ist, irrt. Systematische geologische Forschungen beginnen erst im 19. Jahrhundert; wichtige Grundlagen waren der Bergbau und museale Sammlungen. Die Geognosten, so der Name der ersten Geologen, beschäftigen sich zunächst mit der Natur der Gesteine. Zwei Theorien standen einander gegenüber: Die Neptunisten sahen die Herkunft der Gesteine im Wasser, die Plutonisten glaubten an deren vulkanischen Ursprung. Die Antwort liegt im "Sowohl-als-auch".

Erste geologische Karten einzelner Länder

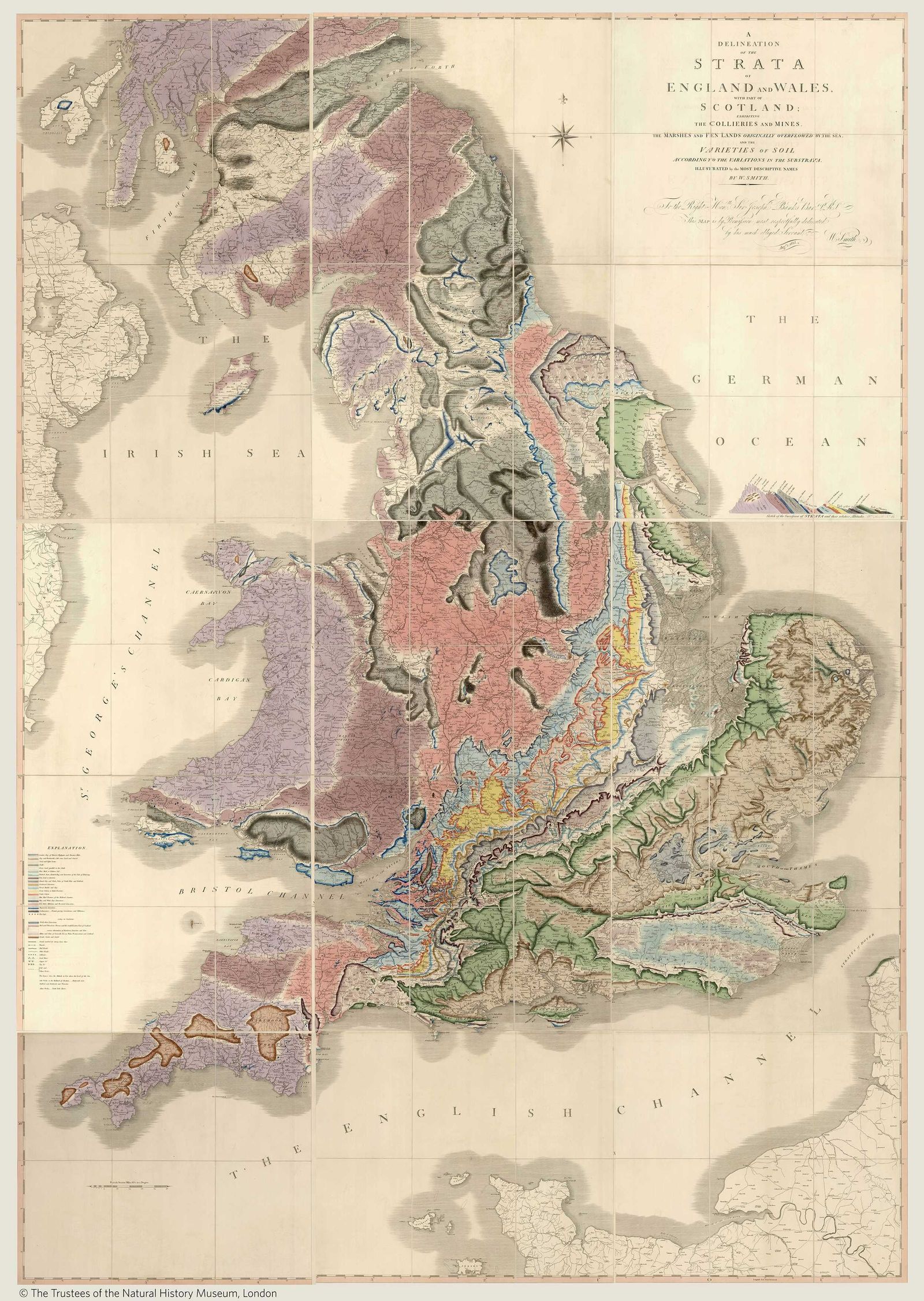

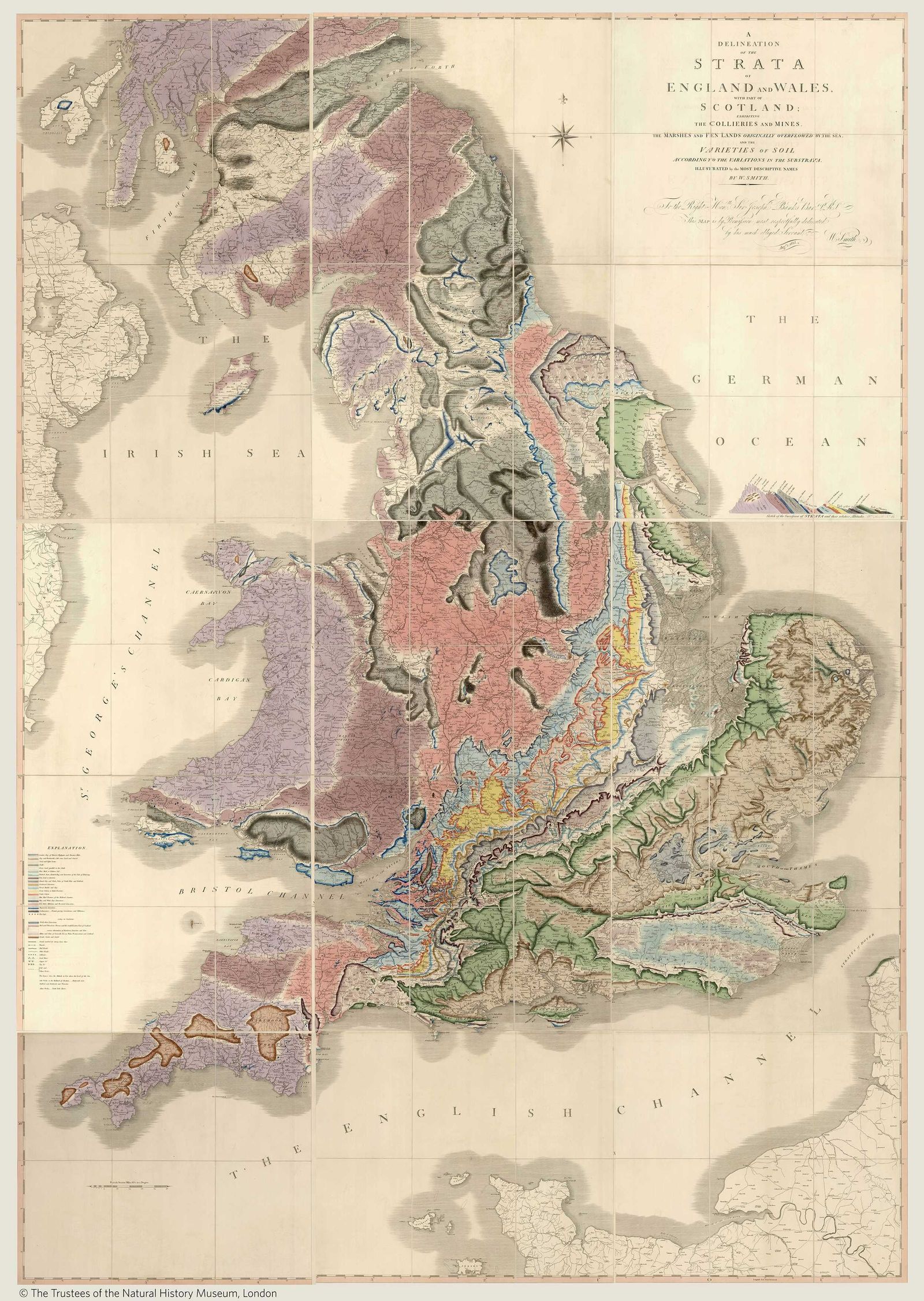

Innovative Köpfe legten schon früh erste geologische Karten ihrer Länder vor, wo die Verbreitung der Gesteine dargestellt war. 1815 publizierte William Smith (1769 bis 1839) die erste Übersichtskarte für die Britische Insel. Auf Grundlage von Fossilvorkommen, deren Verbreitung er über große Gebiete korreliert hatte, zeichnete er seine Sicht der Geologie des Landes. 1826 veröffentlichte Leopold von Buch (1774 bis 1853) eine geologische Karte Deutschlands. 1841 folgten in Frankreich Armand Dufrénoy und Léonce Élie de Beaumont. 1845 legte in Wien Wilhelm Haidinger (1795 bis 1871) seine "Geognostische Uibersichts Karte der Oesterreichischen Monarchie" in neun Blättern vor. Dass die Verbreitung geologischer Formationen keineswegs an Ländergrenzen gebunden ist, war den Altvorderen von Anfang an klar.

Die Karte von William Smith aus dem Jahr 1825 war die erste geologische Karte eines Landes.

© The Trustees of the Natural History Museum, London

Der nächste Schritt war die Gründung geologischer Dienste in den Ländern. Wieder war Großbritannien vorne, bei der Gründung geologischer Dienste: "The British Geological Survey is the world's oldest national geological survey, founded in 1835". 1849 folgte in Kontinentaleuropa die k.k. geologische Reichsanstalt in Wien (heute Teil der GeoSphere Austria). Erklärtes Ziel war zunächst die systematische geologische Erforschung der jeweiligen Länder. Geologische Karten zeigten die Verbreitung von Gesteinen und Rohstoffen. Doch der Blick über die Landesgrenzen war für das Verständnis notwendig, der Wunsch, die Landesgrenzen zu überwinden, war groß. Auch bei dieser Fragestellung wurden zunächst einzelne Forscher aktiv.

1840: Die unbekannte Europakarte von Carl v. König

Einem Hinweis von Štefan Káčer (Geologischer Dienst der Slowakei), Experte für historische geologische Karten, folgend, "fand" sich in der Bibliothek der GeoSphere Austria, das im November 1840 von Carl v. König veröffentlichte Blatt 1 "Europa", als Teil eines Geognostischen Atlas. Mit anderen Worten: wahrscheinlich die erste geologische Karte des Kontinents samt Erläuterungen. Ob es je andere Kartenblätter in dem Atlaswerk gab, ist derzeit unbeantwortet. Besagte Karte, wie auch Herrn König, dessen Name in der Geschichte der Geowissenschaften völlig erratisch dasteht, kennen nur absolute Insider

Obwohl König veraltete Begriffe wie "Plutonische" und "Neptunische Felsarten" verwendet, erweist sich seine Karte samt deren Erläuterungen in manchen Details seiner Zeit weit voraus. So zeichnet eine schwarze Linie ("Südliche Grenze der nordischen erratischen Blöcke") die Grenze des Inlandeises nach. Eine rote Linie, "Wahrscheinliche frühere Küste der vereinigten schwarzen und caspischen Meeres" deutet wiederum die Verbreitung des Paratethysmeers an, das in der Erdneuzeit weite Teile Europas bedeckte. Auch im Westen erkennt er die Verbreitung besagter Paratethys, die erst 1924 als solche benannt wurde. Er benennt dieses Molassemeer als "Becken oder vielmehr […] Längenthal, welches sich zwischen dem mittleren Gebirgszuge Europa's und dem Alpensysteme ausdehnt". Doch damit nicht genug. Königs Thesen von damals, "Dieses grosse Meer mag anfangs mit dem Ocean und dem mittelländischen Meere in Verbindung gestanden haben, wurde aber nach und nach mehr oder minder scharf in die genannten Becken geschieden, ..." sind heute Lehrbuchmeinung.

Die geologische Karte von Europa aus dem Jahr 1840 von Carl v. König zeigt sich stellenweise sehr fortschrittlich.

GeoSphere Austria

1843: Boués erste geologische Karte der Welt

Drei Jahre später, bei der Tagung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Graz, legte 1843 der in Hamburg geborene und in Wien ansässige Ami Boué die "Carte géologique du globe terrestre" vor. Damit gab es erstmals ein globales Weltbild, das mehr ein gewagter Versuch war und nur bedingt die reale Wirklichkeit nachzeichnete. Doch mit der dürftigen Datenbasis ging damals nicht mehr. Es fehlten systematische, flächendeckende Kartierungen. Ob König oder Boué, unverkennbar ist der frühe Wunsch nach einem grenzüberschreitenden geologischen Weltbild.

Ab der Mitte des 19. Jahrhundert gab es mit der Gründung der oben erwähnten geologischen Dienste in den jeweiligen Ländern das nötige Personal samt Infrastruktur für systematische Kartierungen. Damit wurden seriöse Daten für geologische Karten geschaffen. 1871 hatte Österreich sein damaliges Staatsgebiet, das im Norden bis Böhmen und im Süden bis nach Dalmatien reichte, geologisch kartiert. Die "Geologische Übersichts-Karte der österreichisch-ungarischen Monarchie 1:576.000" in zwölf Blättern war nach 20-jähriger Kartierungstätigkeit der Stolz der heimischen Geologen auf der Wiener Weltausstellung im Jahr 1873.

1873 wurden auf der Wiener Weltausstellung im Pavillon des Unterrichtsministeriums geologische Karten (an der rückwärtigen) Wand ausgestellt.

WienMuseum Online Sammlung

1880: Österreichs Initiative beim Geologenkongress

Der erste Internationale Geologische Kongress (IGC) hatte 1878 in Paris stattgefunden. Geologische Karten, Fragen der Farbgebung, etc. gehörten zu den Hauptthemen. Die heute im Abstand von vier Jahren stattfindenden Internationalen Geologenkongresse könnte man von der Bedeutung mit Olympischen Spielen vergleichen. Erst einmal, 1903, fand der renommierte Geologentreff in Wien statt. Im August 2024 findet in Korea der 37. Internationale Geologenkongress statt.

Zurück in die Pionierzeit des 19. Jahrhunderts. Im Vorfeld des 2. Internationalen Geologenkongresses, der 1881 in Bologna (Italien) stattfand, versammelte sich am 13. November 1880 im Vortragssaale des Wissenschaftlichen Club in Wien das Who's who der heimischen Geologenschaft. Neben Franz von Hauer, dem Direktor der der geologischen Reichsanstalt, nahmen Eduard Suess, Ordinarius für Geologie der Universität Wien und Ferdinand v. Hochstetter, Ordinarius an der Technischen Hochschule (heute TU) sowie auch Vertreter der Hochschule für Bodenkultur (Gustav Adolf Koch) und des k.k. naturhistorischen Hof-Museums (Theodor Fuchs) teil. Man sprach über Themen, die – aus Wiener Sicht – 1881 in Bologna auf der Agenda sein sollten. Die Wiener Gelehrten wollten, dass die "Herausgabe einer geologischen Uebersichtskarte von Europa und die Herausgabe eines geologischen Atlasses der Erde durch vom Congresse zu bestellende Specialcomités auf die Tagesordnung des Congresses gesetzt" wird. Sie hatten leichtes Spiel, denn mit der 1871 erschienen Karte der Monarchie hatten sie ihre Hausaufgaben bereits gemacht.

1881 bis 1913: Die Europakarte

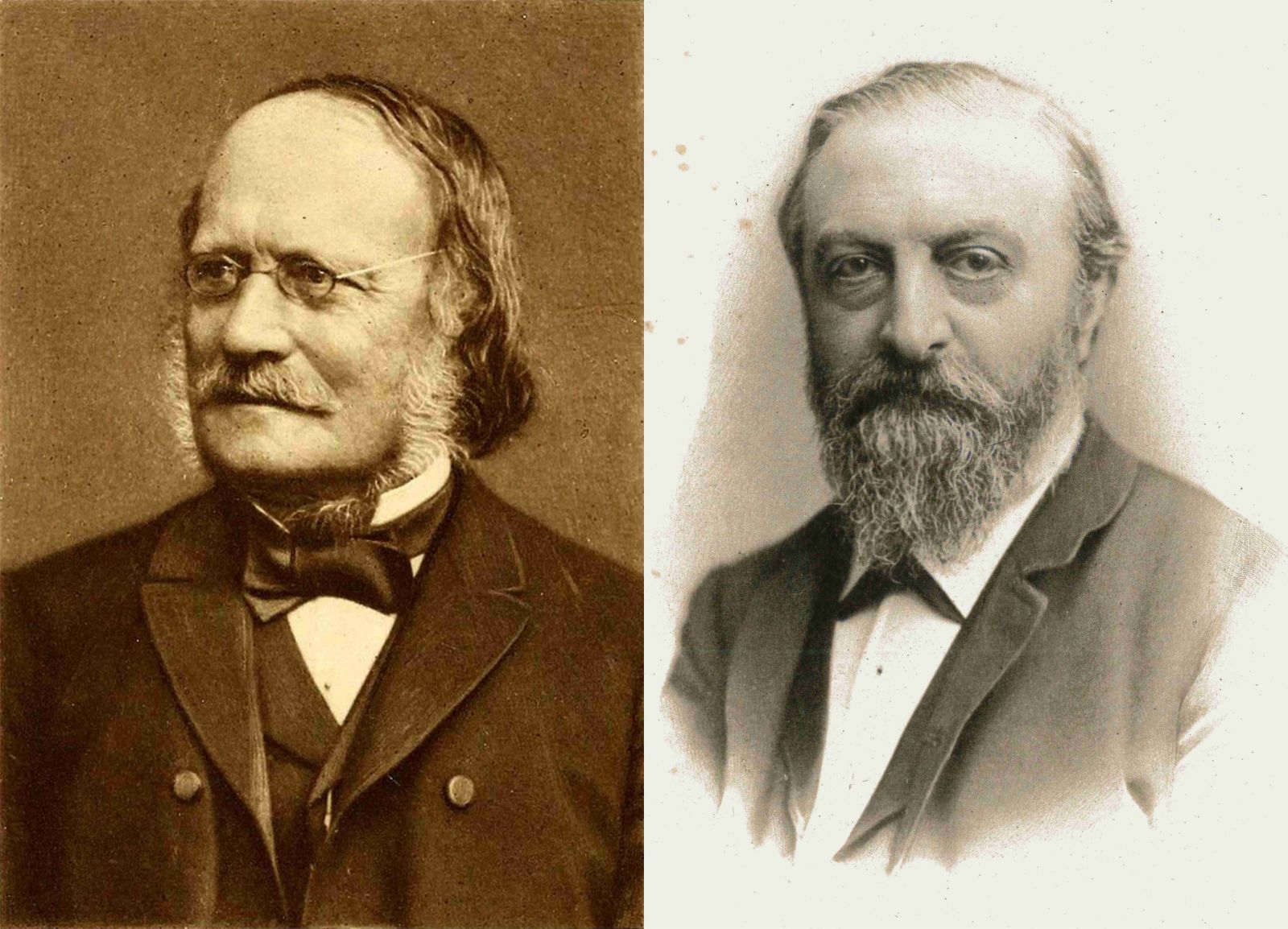

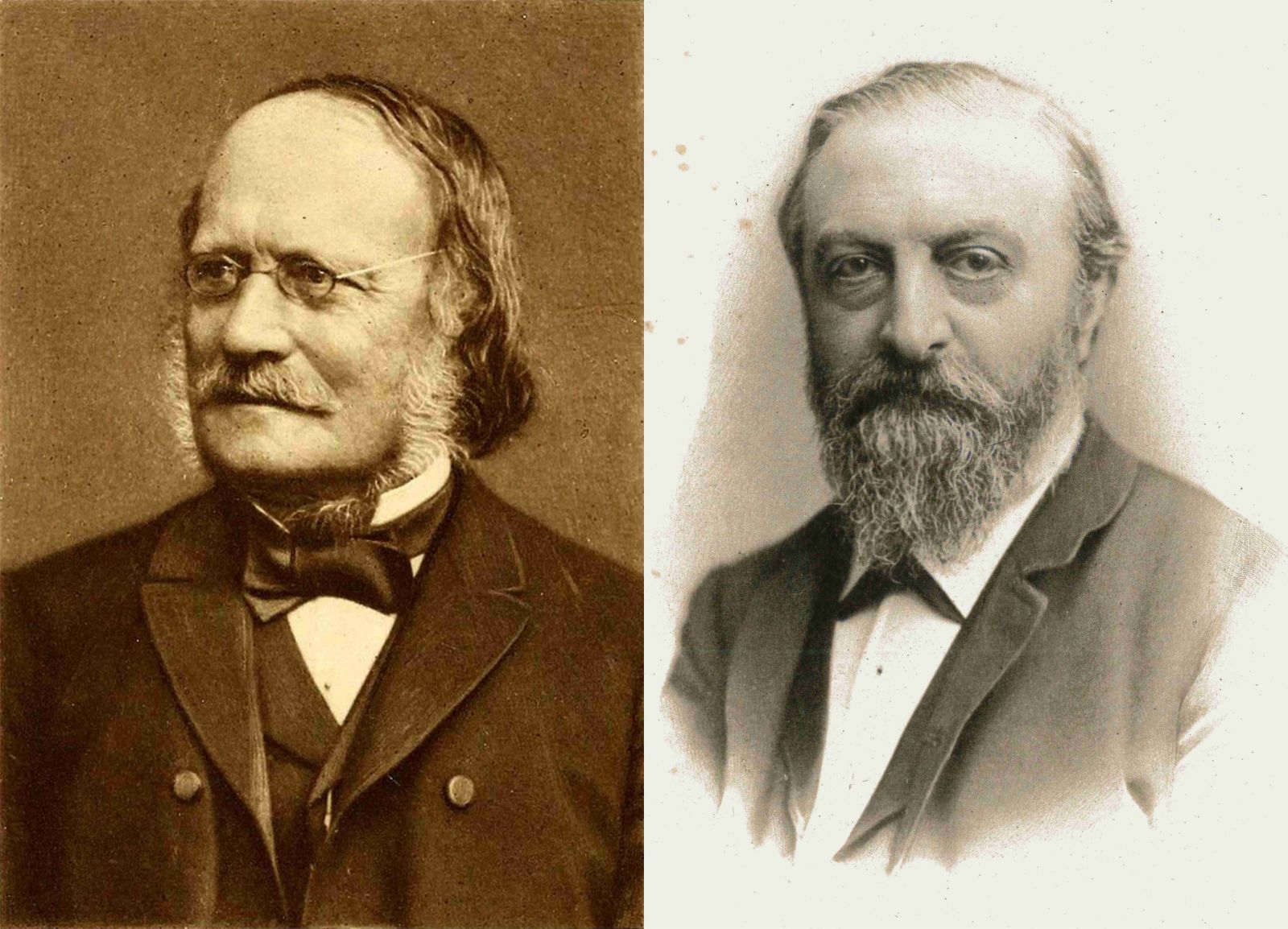

Und so kam es auch. Im September 1881 trug der Vertreter Österreichs, Edmund Mojsisovics (1839 bis 1907), beim Geologenkongress in Bologna das Projekt einer modernen geologischen Karte Europas vor. Dafür gab es am 29. September 1881 Zustimmung. Die österreichische Initiative nahm konkrete Formen an, nachzulesen in Nature vom 10. November 1881: "[The] Congress resolved to prepare and publish a geological map of Europe, and for this purpose a committee was appointed." Besagtes Komitee bestand aus acht Personen, Mojsisovics war der Vertreter Österreich-Ungarns. Die Karte sollte – das wurde in Bologna beschlossen – im Verlag Dietrich Reimer in Berlin erscheinen. Damit war die führende Rolle Deutschlands, vertreten durch Heinrich E. Beyrich (1815 bis 1896) und Wilhelm Hauchecorne (1828 bis 1900) im Direktorium, vorgezeichnet. Bei den darauffolgenden Geologenkongressen wurden die jeweiligen Arbeitsfortschritte besprochen.

Die beiden deutschen Geologen Heinrich E. Beyrich und Wilhelm Hauchecorne bilden 1881 das Direktorium für die Herausgabe der geologischen Karte Europas.

Gemeinfrei

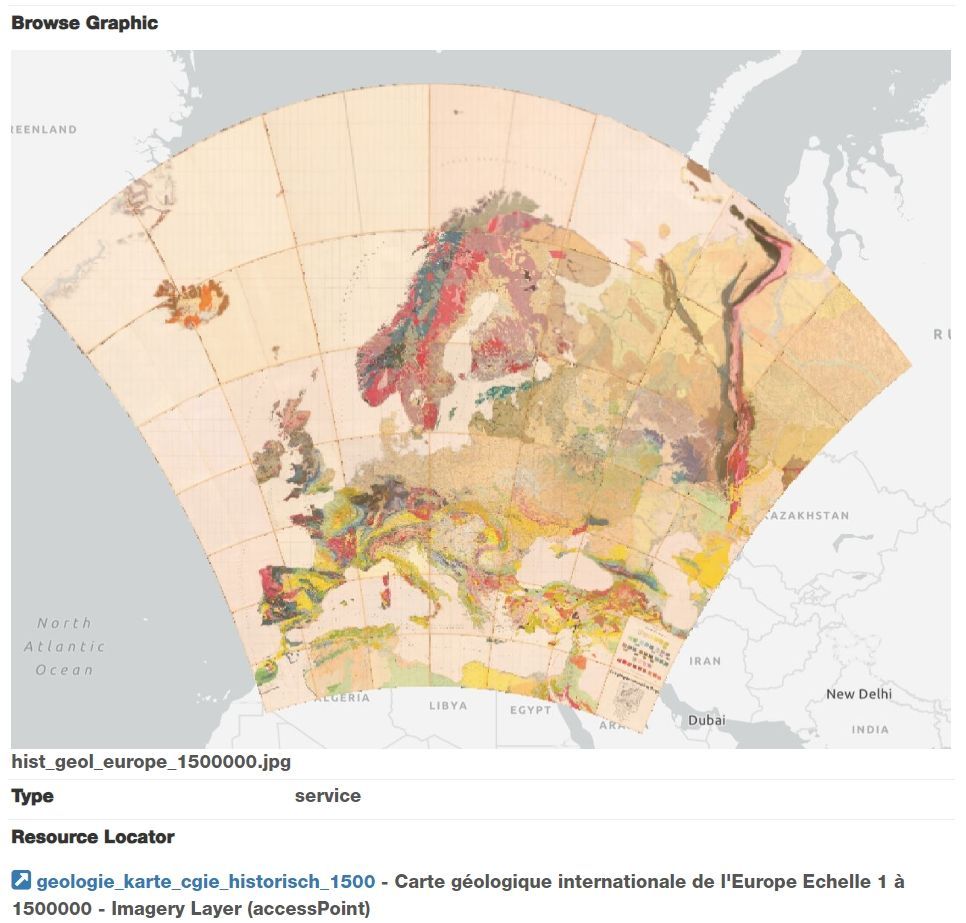

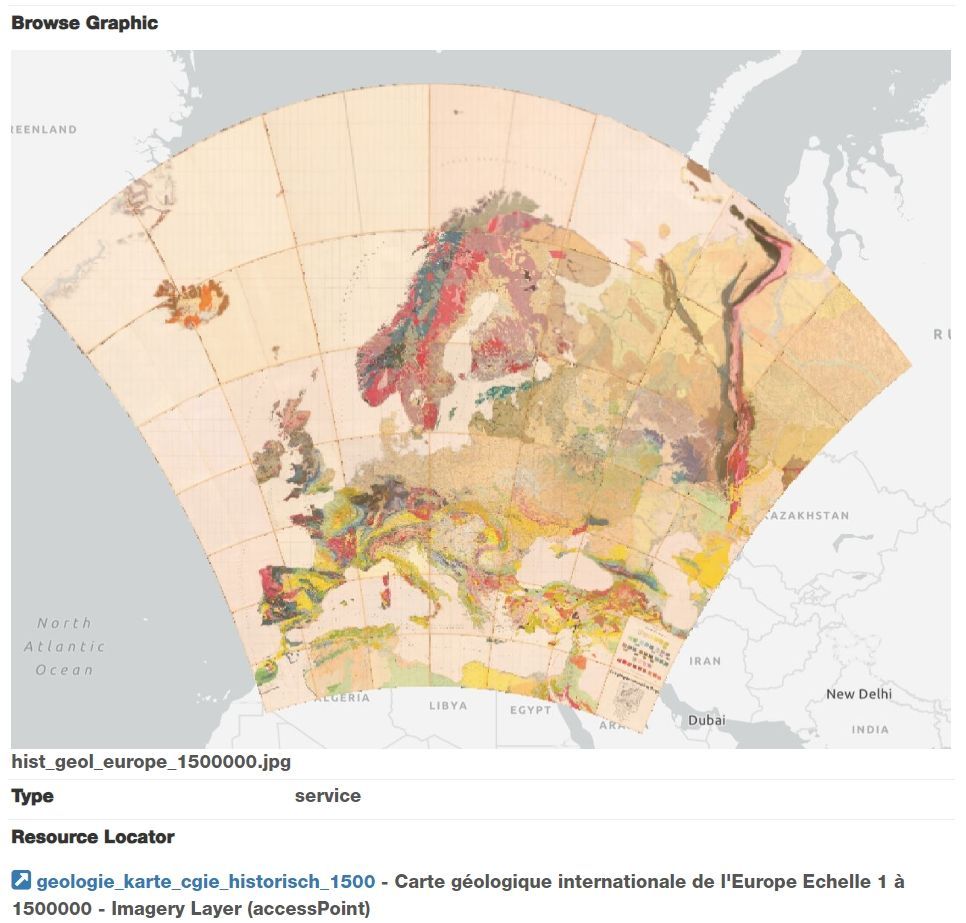

Sobald einzelne Kartenblätter fertig waren, erfolgte deren Ausgabe. 1894 gab es die Lieferung der ersten sechs Kartenblätter. Die "Carte géologique internationale de l'Europe Echelle 1 à 1.500.000", so der offizielle Name, bestand aus sieben mal sieben und somit insgesamt 49 Blättern (je 48,8 x 54,6 cm) und einem gesonderten Blatt für die Legende. Hier wurden geologische Zeitabschnitte und Gesteine in 36 bunten Legendenkästchen dargestellt. Weder Mojsisovics noch Beyrich oder Hauchecorne erlebten deren Vollendung im Jahr 1913. Doch damit war noch lange nicht Schluss. Der Geologische Dienst von Deutschland (BGR) erarbeitete im 20. Jahrhundert die verbesserte Ausgabe einer 2. und 3. Auflage dieses Kartenwerkes.

Darstellung der 49 geologischen Kartenblätter von 1913 auf der European Geological Data Infrastructure Plattform (EGDI).

GeoSphere Austria /EGDI

Die Institutionalisierung europäischer Kooperationen

War 1881 der Beschluss eine gemeinsame geologische Europakarte das erste Best-Practice-Projekt einer gesamteuropäischen Kooperation, sollte 90 Jahre später, nach zwei Weltkriegen, die schrittweise Institutionalisierung geologischer Zusammenarbeit in Europa erfolgen. Die Teilung des Kontinents durch den Eisernen Vorhang erschwerte lange Zeit grenzüberschreitende Forschungen. Österreich wurde aus Eigeninteresse – es ging unter anderem um grenznahe Erdölvorkommen – initiativ und unterzeichnete während des Kalten Krieges am 23. Jänner 1960 einen bilateralen Staatsvertrag mit der damaligen Tschechoslowakei, um wissenschaftlichen Austausch zu ermöglichen.

1991 erschien in Prag eine Festschrift über 30 Jahre geologische Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Tschechoslowakei.

GeoSphere Austria

Gut zehn Jahre später, 1971, vereinigten sich 21 Geologische Dienste Westeuropas in Orléans (Frankreich) unter dem Titel WEGS (Western European Geological Surveys). Man tauschte in dieser informellen Runde Informationen aus, sprach über Datenharmonisierungen und lernte die Herausforderungen anderer Länder verstehen. Der nächste Schritt folgte 1992: aus WEGS wurde FOREGS (Forum of European Geological Surveys), die Mitgliederzahl stieg auf 28. Im Jahr 1995 wurde EuroGeoSurveys, ein geologischer Dienst von Europa, gegründet. Anfangs vereinte er 15 EU-Mitglieder und Norwegen, das Büro befand sich in Brüssel. Hier, in der Rue Joseph II, werden heute die Aktivitäten der 37 Mitglieder koordiniert. Mit dabei sind neben EU-Staaten auch Albanien, Kosovo, die Ukraine und andere.

Meilensteine europäischer Kooperationen

Wenn es bei länderübergreifenden Projekten um Ergebnisse geht, sprich Deliverables, um in der Sprache von Projekten zu bleiben, gibt es eine Reihe länderübergreifender Ergebnisse. 1991 blickten Österreich und die einstige Tschechoslowakei in einem Festband auf 30 Jahre geologische Kooperation zurück. 1992 erschien als Ergebnisse der WEGS-Ära das Buch "Geology and the environment in Western Europe: a coordinated statement by the Western European geological surveys". Hier bemühte man sich zu zeigen, dass man gemeinsam mehr erreicht ("… earth scientists located in the Geological Surveys of Western Europe […] work together in maximizing the value, interpretation, and application of the comprehensive European geological database for the benefit of all Europeans.").

Der zweibändige Geochemische Atlas von Europa war ein Produkt des Forums Europäischer Geologischer Dienste.

GeoSphere Austria

2005 und 2006 erschienen als Produkt von FOREGS nach zehn Jahren Arbeit zwei Bände des Europäischen Geochemischen Atlas. 2016 rief man EGDI (European Geological Data Infrastructure), eine gemeinsame Plattform für Daten, ins Leben. Jüngst wurden die 49 gedruckten Kartenblätter des ersten Kartenprojekts von 1913 aus dem Bestand der GeoSphere Austria gescannt. Sie sind über EGDI digital verfügbar, womit sich nach mehr als 140 Jahren der Beschlussfassung in Bologna der Kreis schließt.

(Thomas Hofmann, 8.7.2024)

Thomas Hofmann ist Leiter der Bibliothek, des Verlags und des Archivs der Geosphere Austria, der Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, und freier Autor.

Erste geologische Karten einzelner Länder

Innovative Köpfe legten schon früh erste geologische Karten ihrer Länder vor, wo die Verbreitung der Gesteine dargestellt war. 1815 publizierte William Smith (1769 bis 1839) die erste Übersichtskarte für die Britische Insel. Auf Grundlage von Fossilvorkommen, deren Verbreitung er über große Gebiete korreliert hatte, zeichnete er seine Sicht der Geologie des Landes. 1826 veröffentlichte Leopold von Buch (1774 bis 1853) eine geologische Karte Deutschlands. 1841 folgten in Frankreich Armand Dufrénoy und Léonce Élie de Beaumont. 1845 legte in Wien Wilhelm Haidinger (1795 bis 1871) seine "Geognostische Uibersichts Karte der Oesterreichischen Monarchie" in neun Blättern vor. Dass die Verbreitung geologischer Formationen keineswegs an Ländergrenzen gebunden ist, war den Altvorderen von Anfang an klar.

Die Karte von William Smith aus dem Jahr 1825 war die erste geologische Karte eines Landes.

© The Trustees of the Natural History Museum, London

Der nächste Schritt war die Gründung geologischer Dienste in den Ländern. Wieder war Großbritannien vorne, bei der Gründung geologischer Dienste: "The British Geological Survey is the world's oldest national geological survey, founded in 1835". 1849 folgte in Kontinentaleuropa die k.k. geologische Reichsanstalt in Wien (heute Teil der GeoSphere Austria). Erklärtes Ziel war zunächst die systematische geologische Erforschung der jeweiligen Länder. Geologische Karten zeigten die Verbreitung von Gesteinen und Rohstoffen. Doch der Blick über die Landesgrenzen war für das Verständnis notwendig, der Wunsch, die Landesgrenzen zu überwinden, war groß. Auch bei dieser Fragestellung wurden zunächst einzelne Forscher aktiv.

1840: Die unbekannte Europakarte von Carl v. König

Einem Hinweis von Štefan Káčer (Geologischer Dienst der Slowakei), Experte für historische geologische Karten, folgend, "fand" sich in der Bibliothek der GeoSphere Austria, das im November 1840 von Carl v. König veröffentlichte Blatt 1 "Europa", als Teil eines Geognostischen Atlas. Mit anderen Worten: wahrscheinlich die erste geologische Karte des Kontinents samt Erläuterungen. Ob es je andere Kartenblätter in dem Atlaswerk gab, ist derzeit unbeantwortet. Besagte Karte, wie auch Herrn König, dessen Name in der Geschichte der Geowissenschaften völlig erratisch dasteht, kennen nur absolute Insider

Obwohl König veraltete Begriffe wie "Plutonische" und "Neptunische Felsarten" verwendet, erweist sich seine Karte samt deren Erläuterungen in manchen Details seiner Zeit weit voraus. So zeichnet eine schwarze Linie ("Südliche Grenze der nordischen erratischen Blöcke") die Grenze des Inlandeises nach. Eine rote Linie, "Wahrscheinliche frühere Küste der vereinigten schwarzen und caspischen Meeres" deutet wiederum die Verbreitung des Paratethysmeers an, das in der Erdneuzeit weite Teile Europas bedeckte. Auch im Westen erkennt er die Verbreitung besagter Paratethys, die erst 1924 als solche benannt wurde. Er benennt dieses Molassemeer als "Becken oder vielmehr […] Längenthal, welches sich zwischen dem mittleren Gebirgszuge Europa's und dem Alpensysteme ausdehnt". Doch damit nicht genug. Königs Thesen von damals, "Dieses grosse Meer mag anfangs mit dem Ocean und dem mittelländischen Meere in Verbindung gestanden haben, wurde aber nach und nach mehr oder minder scharf in die genannten Becken geschieden, ..." sind heute Lehrbuchmeinung.

Die geologische Karte von Europa aus dem Jahr 1840 von Carl v. König zeigt sich stellenweise sehr fortschrittlich.

GeoSphere Austria

1843: Boués erste geologische Karte der Welt

Drei Jahre später, bei der Tagung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Graz, legte 1843 der in Hamburg geborene und in Wien ansässige Ami Boué die "Carte géologique du globe terrestre" vor. Damit gab es erstmals ein globales Weltbild, das mehr ein gewagter Versuch war und nur bedingt die reale Wirklichkeit nachzeichnete. Doch mit der dürftigen Datenbasis ging damals nicht mehr. Es fehlten systematische, flächendeckende Kartierungen. Ob König oder Boué, unverkennbar ist der frühe Wunsch nach einem grenzüberschreitenden geologischen Weltbild.

Ab der Mitte des 19. Jahrhundert gab es mit der Gründung der oben erwähnten geologischen Dienste in den jeweiligen Ländern das nötige Personal samt Infrastruktur für systematische Kartierungen. Damit wurden seriöse Daten für geologische Karten geschaffen. 1871 hatte Österreich sein damaliges Staatsgebiet, das im Norden bis Böhmen und im Süden bis nach Dalmatien reichte, geologisch kartiert. Die "Geologische Übersichts-Karte der österreichisch-ungarischen Monarchie 1:576.000" in zwölf Blättern war nach 20-jähriger Kartierungstätigkeit der Stolz der heimischen Geologen auf der Wiener Weltausstellung im Jahr 1873.

1873 wurden auf der Wiener Weltausstellung im Pavillon des Unterrichtsministeriums geologische Karten (an der rückwärtigen) Wand ausgestellt.

WienMuseum Online Sammlung

1880: Österreichs Initiative beim Geologenkongress

Der erste Internationale Geologische Kongress (IGC) hatte 1878 in Paris stattgefunden. Geologische Karten, Fragen der Farbgebung, etc. gehörten zu den Hauptthemen. Die heute im Abstand von vier Jahren stattfindenden Internationalen Geologenkongresse könnte man von der Bedeutung mit Olympischen Spielen vergleichen. Erst einmal, 1903, fand der renommierte Geologentreff in Wien statt. Im August 2024 findet in Korea der 37. Internationale Geologenkongress statt.

Zurück in die Pionierzeit des 19. Jahrhunderts. Im Vorfeld des 2. Internationalen Geologenkongresses, der 1881 in Bologna (Italien) stattfand, versammelte sich am 13. November 1880 im Vortragssaale des Wissenschaftlichen Club in Wien das Who's who der heimischen Geologenschaft. Neben Franz von Hauer, dem Direktor der der geologischen Reichsanstalt, nahmen Eduard Suess, Ordinarius für Geologie der Universität Wien und Ferdinand v. Hochstetter, Ordinarius an der Technischen Hochschule (heute TU) sowie auch Vertreter der Hochschule für Bodenkultur (Gustav Adolf Koch) und des k.k. naturhistorischen Hof-Museums (Theodor Fuchs) teil. Man sprach über Themen, die – aus Wiener Sicht – 1881 in Bologna auf der Agenda sein sollten. Die Wiener Gelehrten wollten, dass die "Herausgabe einer geologischen Uebersichtskarte von Europa und die Herausgabe eines geologischen Atlasses der Erde durch vom Congresse zu bestellende Specialcomités auf die Tagesordnung des Congresses gesetzt" wird. Sie hatten leichtes Spiel, denn mit der 1871 erschienen Karte der Monarchie hatten sie ihre Hausaufgaben bereits gemacht.

1881 bis 1913: Die Europakarte

Und so kam es auch. Im September 1881 trug der Vertreter Österreichs, Edmund Mojsisovics (1839 bis 1907), beim Geologenkongress in Bologna das Projekt einer modernen geologischen Karte Europas vor. Dafür gab es am 29. September 1881 Zustimmung. Die österreichische Initiative nahm konkrete Formen an, nachzulesen in Nature vom 10. November 1881: "[The] Congress resolved to prepare and publish a geological map of Europe, and for this purpose a committee was appointed." Besagtes Komitee bestand aus acht Personen, Mojsisovics war der Vertreter Österreich-Ungarns. Die Karte sollte – das wurde in Bologna beschlossen – im Verlag Dietrich Reimer in Berlin erscheinen. Damit war die führende Rolle Deutschlands, vertreten durch Heinrich E. Beyrich (1815 bis 1896) und Wilhelm Hauchecorne (1828 bis 1900) im Direktorium, vorgezeichnet. Bei den darauffolgenden Geologenkongressen wurden die jeweiligen Arbeitsfortschritte besprochen.

Die beiden deutschen Geologen Heinrich E. Beyrich und Wilhelm Hauchecorne bilden 1881 das Direktorium für die Herausgabe der geologischen Karte Europas.

Gemeinfrei

Sobald einzelne Kartenblätter fertig waren, erfolgte deren Ausgabe. 1894 gab es die Lieferung der ersten sechs Kartenblätter. Die "Carte géologique internationale de l'Europe Echelle 1 à 1.500.000", so der offizielle Name, bestand aus sieben mal sieben und somit insgesamt 49 Blättern (je 48,8 x 54,6 cm) und einem gesonderten Blatt für die Legende. Hier wurden geologische Zeitabschnitte und Gesteine in 36 bunten Legendenkästchen dargestellt. Weder Mojsisovics noch Beyrich oder Hauchecorne erlebten deren Vollendung im Jahr 1913. Doch damit war noch lange nicht Schluss. Der Geologische Dienst von Deutschland (BGR) erarbeitete im 20. Jahrhundert die verbesserte Ausgabe einer 2. und 3. Auflage dieses Kartenwerkes.

Darstellung der 49 geologischen Kartenblätter von 1913 auf der European Geological Data Infrastructure Plattform (EGDI).

GeoSphere Austria /EGDI

Die Institutionalisierung europäischer Kooperationen

War 1881 der Beschluss eine gemeinsame geologische Europakarte das erste Best-Practice-Projekt einer gesamteuropäischen Kooperation, sollte 90 Jahre später, nach zwei Weltkriegen, die schrittweise Institutionalisierung geologischer Zusammenarbeit in Europa erfolgen. Die Teilung des Kontinents durch den Eisernen Vorhang erschwerte lange Zeit grenzüberschreitende Forschungen. Österreich wurde aus Eigeninteresse – es ging unter anderem um grenznahe Erdölvorkommen – initiativ und unterzeichnete während des Kalten Krieges am 23. Jänner 1960 einen bilateralen Staatsvertrag mit der damaligen Tschechoslowakei, um wissenschaftlichen Austausch zu ermöglichen.

1991 erschien in Prag eine Festschrift über 30 Jahre geologische Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Tschechoslowakei.

GeoSphere Austria

Gut zehn Jahre später, 1971, vereinigten sich 21 Geologische Dienste Westeuropas in Orléans (Frankreich) unter dem Titel WEGS (Western European Geological Surveys). Man tauschte in dieser informellen Runde Informationen aus, sprach über Datenharmonisierungen und lernte die Herausforderungen anderer Länder verstehen. Der nächste Schritt folgte 1992: aus WEGS wurde FOREGS (Forum of European Geological Surveys), die Mitgliederzahl stieg auf 28. Im Jahr 1995 wurde EuroGeoSurveys, ein geologischer Dienst von Europa, gegründet. Anfangs vereinte er 15 EU-Mitglieder und Norwegen, das Büro befand sich in Brüssel. Hier, in der Rue Joseph II, werden heute die Aktivitäten der 37 Mitglieder koordiniert. Mit dabei sind neben EU-Staaten auch Albanien, Kosovo, die Ukraine und andere.

Meilensteine europäischer Kooperationen

Wenn es bei länderübergreifenden Projekten um Ergebnisse geht, sprich Deliverables, um in der Sprache von Projekten zu bleiben, gibt es eine Reihe länderübergreifender Ergebnisse. 1991 blickten Österreich und die einstige Tschechoslowakei in einem Festband auf 30 Jahre geologische Kooperation zurück. 1992 erschien als Ergebnisse der WEGS-Ära das Buch "Geology and the environment in Western Europe: a coordinated statement by the Western European geological surveys". Hier bemühte man sich zu zeigen, dass man gemeinsam mehr erreicht ("… earth scientists located in the Geological Surveys of Western Europe […] work together in maximizing the value, interpretation, and application of the comprehensive European geological database for the benefit of all Europeans.").

Der zweibändige Geochemische Atlas von Europa war ein Produkt des Forums Europäischer Geologischer Dienste.

GeoSphere Austria

2005 und 2006 erschienen als Produkt von FOREGS nach zehn Jahren Arbeit zwei Bände des Europäischen Geochemischen Atlas. 2016 rief man EGDI (European Geological Data Infrastructure), eine gemeinsame Plattform für Daten, ins Leben. Jüngst wurden die 49 gedruckten Kartenblätter des ersten Kartenprojekts von 1913 aus dem Bestand der GeoSphere Austria gescannt. Sie sind über EGDI digital verfügbar, womit sich nach mehr als 140 Jahren der Beschlussfassung in Bologna der Kreis schließt.

(Thomas Hofmann, 8.7.2024)

Thomas Hofmann ist Leiter der Bibliothek, des Verlags und des Archivs der Geosphere Austria, der Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, und freier Autor.

Europa: Geologisch gelebt