Geplantes Atomkraftwerk Paks II: Verharmlosen die Betreiber die Gefahr?

In Ungarn sollen zwei neue Atomreaktoren gebaut werden – direkt auf einer aktiven Verwerfung, was schwere Konsequenzen haben könnte

Geplantes Atomkraftwerk Paks II: Verharmlosen die Betreiber die Gefahr?

In Ungarn sollen zwei neue Atomreaktoren gebaut werden – direkt auf einer aktiven Verwerfung, was schwere Konsequenzen haben könnte

Nichts als Sand und Staub. Das Areal, auf dem in wenigen Jahren 50 Prozent der Energie Ungarns erzeugt werden sollen, gleicht noch einer riesigen Steppe; die Bauarbeiten für die zwei Atomreaktoren verzögern sich. Statt 2023, wie ursprünglich geplant, können sie erst deutlich später den Betrieb aufnehmen. Oder gar nicht. Das ist der Wunsch der ungarischen Opposition, die den Bau der neuen Reaktorblöcke, Paks II, verhindern will. Gründe dafür gibt es genug – allen voran soll der Reaktor auf einem geologisch unsicheren Gebiet errichtet werden.

"Die Regierung sagt, dass wir die Klimaziele ohne Atomstrom nicht erreichen werden", sagt Lóránt Keresztes, Klubvorsitzender der ungarischen Grünen im Parlament. Der 46-jährige Politiker steht vor dem Zaun des Areals, der Schweiß steht ihm in der Hitze im Gesicht. Die neuen Reaktoren sollen nahe der Donau, nur einige hundert Meter entfernt von dem bestehenden "Paksi Atomerőmű", dem einzigen Kernkraftwerk Ungarns, entstehen.

Keresztes setzt sich seit Jahren mit dem Projekt auseinander. Er stammt aus der Region und lehnt den Neubau strikt ab. Bei der Entsorgung des hochaktiven nuklearen Abfalls würden Milliardenkosten entstehen, auf die die Regierung gerne vergesse, wie er sagt. "Es ist ein großer Fehler, neue Atomreaktoren zu bauen, wenn wir mit dem Müll nicht umgehen können." Noch dazu plane die Regierung, die Abfälle in der Nähe seiner Heimatstadt Pécs zu lagern – was er verhindern will. Die geplanten Endlager würden sich viel zu nahe am Siedlungsgebiet befinden, kritisiert Keresztes.

Das Kernkraftwerk in Paks ist das einzige seiner Art in Ungarn. Auf dem Foto ist das bestehende Kraftwerk zu sehen. Einige hundert Meter entfernt soll Paks II entstehen.

Foto Laufer

Reaktor auf einem "fähigen" Bruch

Doch es ist ein weiterer Punkt, der den Grünen besonders sorgt: Ein geologisches Gutachten, das von den Betreibern von Paks II erstellt wurde, hat gezeigt, dass ein Bau mit erheblichen Risiken verbunden ist. Ungarische Wissenschafter haben den Boden rund um das Areal untersucht und sind dabei zu folgendem Schluss gekommen: Unter dem Standort Paks befindet sich eine sogenannte aktive tektonische Verwerfung. Diese umfasst nicht nur die bestehenden vier Reaktoren: Exakt dort, wo die zwei neuen Reaktoren gebaut werden sollen, befindet sich ein "fähiger" Bruch.

Was das bedeutet, erklärt der Geologe Kurt Decker von der Uni Wien: An einem solchen Bruch kann sich die Oberfläche während eines starken Erdbebens abrupt versetzen. Die Fläche kann sich also seitlich verschieben oder absacken. Dass der Bruch solche Versätze in der Vergangenheit verursacht hat, belegen die ungarischen geologischen Gutachten.

Nicht gesetzeskonform

"Kein Bau hat gute Chancen, dass er so etwas übersteht", sagt Decker, der im Auftrag des österreichischen Umweltbundesamtes ein Gutachten zu Paks II erstellt hat. Aufgrund der Gefahren würde der Bau auch dem ungarischen Gesetz widersprechen, sagt der Geologe. Dieses besagt, dass, wenn ein solches geologisches Risiko potenziell bestehen könnte, der Standort disqualifiziert sei. Nichtsdestotrotz hat der Neubau eine Standortgenehmigung erhalten; die Baugenehmigung steht noch aus.

Wie ist das möglich? Zu Paks II gibt es zwei Gutachten: Das erste, der geologische Standortbericht, wurde von zahlreichen Wissenschaftern im Auftrag der Betreiber erstellt. Allein die Zusammenfassung umfasst mehr als 800 Seiten. Das zweite, wesentlich schmälere Papier ist der darauf basierende Standortsicherheitsbericht, der vom Betreiber bei den Behörden eingereicht wurde. Zwischen den beiden Berichten gebe es "erhebliche Unterschiede", sagt Kurt Decker. So wurde im finalen Papier beispielsweise die Linie des tektonischen Bruchs so verschoben, dass sie nicht mehr direkt durch den Reaktorblock verläuft und die Störungszone deutlich schmäler wurde.

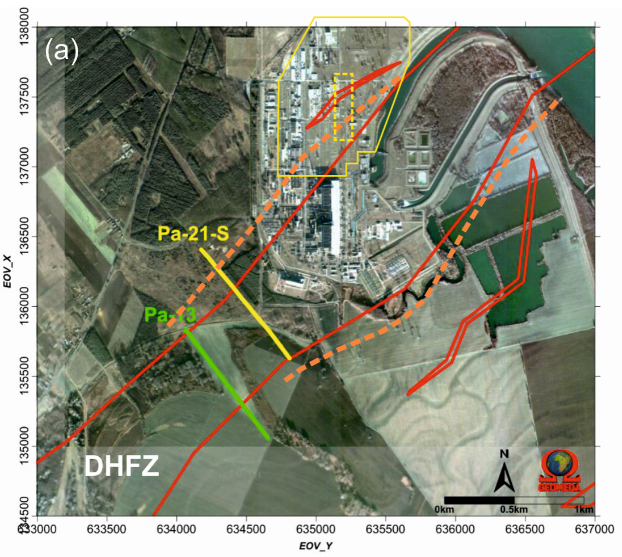

Die orange gestrichelte Linie zeigt die "fähigen" Brüche des geologischen Standortberichts. Im Standortsicherheitsbericht wurden daraus die roten Linien auf dem Bild – die Verwerfungszone wurde deutlich schmäler.

Foto: UBA, basierend auf dem Standortsicherheitsbericht von MVM Paks und dem geologischen Standortbericht

"Wir haben keine Evidenz gefunden, warum die Karten so unterschiedlich sind", erklärt der Geologe. Darüber hinaus wurden im zweiten Bericht Nachweise von Erdbeben in der Region ausgelassen. Das letzte Beben in Paks liegt zwar möglicherweise schon tausende Jahre zurück, kann aufgrund der Lage aber theoretisch jederzeit auftreten. Laut Decker würde eine Verlegung des Projekts um einige Kilometer wesentlich zur Sicherheit beitragen – das würde aber auch bedeuten, dass das gesamte Verfahren neu aufgerollt werden müsste.

"So etwas müssten den Behörden auffallen"

Ob die Aufsichtsbehörde von den Unterschieden in den Gutachten weiß, ist nicht bekannt, sagt der Geologe. Aber: "So etwas muss einer Behörde auffallen." Dass das wissenschaftliche Langgutachten überhaupt an die Öffentlichkeit geraten ist, war nicht selbstverständlich. Wie zu hören ist, wurde das Dokument erst nach reichlich Druck auf einer Medienplattform hochgeladen. In dem zweiten Bericht wurde jedenfalls viel verändert, sagt Decker: "Es ist das Gegenteil von dem, was die Geologen geschrieben haben." Unstimmig ist für den Wissenschafter auch, dass der zweite Bericht vor dem wissenschaftlichen Gutachten fertiggestellt wurde.

Thomas Waitz, österreichischer EU-Abgeordneter der Grünen, formuliert es noch zugespitzter: "Die Betreiber haben bewusst Informationen herausredigiert und unterschlagen." Aus seiner Sicht basiert die Standortbewilligung nachweislich auf einer mangelhaften Auswertung der wissenschaftlichen Grundlagen: "Also auf einem bewussten Ignorieren der Gefahrenanalyse."

Milliarden aus Russland

Für Waitz birgt Paks II noch ein weiteres großes Problem: Die Reaktoren sollen mithilfe eines Kredits aus Russland in der Höhe von zehn Milliarden Euro gebaut werden. Russland würde sich somit als eine Art "trojanisches Pferd" in Europa platzieren, sagt der Grüne, der eine Abhängigkeit Ungarns befürchtet. Zudem bestehe der Verdacht, dass sich Russland Hintertüren in der Software einbauen könnte, sagt Waitz. "Das ist ein strategisches Risiko für Europas Stromversorgung."

Auch in Wien wird der Bau abgelehnt: "Das geplante AKW Paks II wird in einer Region geplant, die von hoher Erdbebengefahr geprägt ist", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf Nachfrage. Das vom Umweltbundesamt erstellte Gutachten sei an die ungarischen Behörden weitergeleitet worden. "Ich erwarte mir, dass diese unsere Einwände ernstnehmen."

Ob die ungarische Regierung über die zwei unterschiedlichen Gutachten Bescheid weiß, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage des STANDARD an den für Paks II zuständigen Minister, János Süli, blieb unbeantwortet. Der Politiker kennt sich in Paks jedenfalls gut aus – er ist nicht nur ehemaliger Bürgermeister der Stadt, sondern war früher auch Chef des Atomkraftwerks.

Auf diesem Areal soll Paks II gebaut werden.

Foto: Laufer

Oppositionsbündnis ist gegen den Bau

Rund 100 Kilometer nördlich von Paks, das sich im ungarischen Staatsbesitz befindet, gibt es einen, der sehr wohl über das Projekt sprechen will: Budapests Bürgermeister Gergely Karácsony. Er gilt als möglicher Herausforderer von Ministerpräsidenten Viktor Orbán und will 2022 mit einem Oppositionsbündnis bei den Wahlen antreten. Sollte er Ungarns Regierungschef werden, will er den Bau einstellen, wie er erzählt: "Ich kann mir keine Situation vorstellen, die dazu führen würde, dass wir mit dem Projekt fortfahren."

Budapests Bürgermeister Gergely Karácsony will Ungarns nächster Regierungschef werden. Er lehnt den Bau von Paks II ab.

Foto: AP/Laszlo Balogh

Das Oppositionsbündnis hat sich gegen den Bau von Paks II ausgesprochen, auch wenn nicht alle Parteien Atomkraftgegner sind. "Ich persönlich bin gegen nukleare Energie", sagt Karácsony. Wie teuer ein Projektstopp und ein Ausstieg aus dem Vertrag mit Russland den ungarischen Steuerzahler käme, sei nicht klar, sagt der Politiker. Die Verträge seien geheim, über deren Inhalt nichts bekannt.

Umstieg auf Erneuerbare

Die bestehenden Reaktoren will der amtierende Bürgermeister im Falle eines Wahlsiegs jedenfalls nicht sofort stoppen. Sie sollen noch für zehn bis 15 Jahre weiterlaufen und dann sukzessive vom Netz genommen werden. Stattdessen setzt der Politiker auf nachhaltige Energieformen – wie etwa Windkraft –, die über die kommenden Jahre massiv ausgebaut werden sollen: "Ungarn hinkt hinterher, sowohl bei sauberer Energie als auch bei der Energieeffizienz."

Im Ort Paks selbst deutet jedenfalls noch nicht viel auf die geplante Klimawende hin. Vor dem Kraftwerk erstrecken sich zwar nicht nur Parkplätze für die tausenden Mitarbeiter des Werks, auch ein nagelneuer Radweg säumt die Schnellstraße neben dem Gelände. Radfahrer waren dort aber zumindest in der Mittagshitze vergeblich zu suchen.

(Nora Laufer, 27.6.2021)

"Die Regierung sagt, dass wir die Klimaziele ohne Atomstrom nicht erreichen werden", sagt Lóránt Keresztes, Klubvorsitzender der ungarischen Grünen im Parlament. Der 46-jährige Politiker steht vor dem Zaun des Areals, der Schweiß steht ihm in der Hitze im Gesicht. Die neuen Reaktoren sollen nahe der Donau, nur einige hundert Meter entfernt von dem bestehenden "Paksi Atomerőmű", dem einzigen Kernkraftwerk Ungarns, entstehen.

Keresztes setzt sich seit Jahren mit dem Projekt auseinander. Er stammt aus der Region und lehnt den Neubau strikt ab. Bei der Entsorgung des hochaktiven nuklearen Abfalls würden Milliardenkosten entstehen, auf die die Regierung gerne vergesse, wie er sagt. "Es ist ein großer Fehler, neue Atomreaktoren zu bauen, wenn wir mit dem Müll nicht umgehen können." Noch dazu plane die Regierung, die Abfälle in der Nähe seiner Heimatstadt Pécs zu lagern – was er verhindern will. Die geplanten Endlager würden sich viel zu nahe am Siedlungsgebiet befinden, kritisiert Keresztes.

Das Kernkraftwerk in Paks ist das einzige seiner Art in Ungarn. Auf dem Foto ist das bestehende Kraftwerk zu sehen. Einige hundert Meter entfernt soll Paks II entstehen.

Foto Laufer

Reaktor auf einem "fähigen" Bruch

Doch es ist ein weiterer Punkt, der den Grünen besonders sorgt: Ein geologisches Gutachten, das von den Betreibern von Paks II erstellt wurde, hat gezeigt, dass ein Bau mit erheblichen Risiken verbunden ist. Ungarische Wissenschafter haben den Boden rund um das Areal untersucht und sind dabei zu folgendem Schluss gekommen: Unter dem Standort Paks befindet sich eine sogenannte aktive tektonische Verwerfung. Diese umfasst nicht nur die bestehenden vier Reaktoren: Exakt dort, wo die zwei neuen Reaktoren gebaut werden sollen, befindet sich ein "fähiger" Bruch.

Was das bedeutet, erklärt der Geologe Kurt Decker von der Uni Wien: An einem solchen Bruch kann sich die Oberfläche während eines starken Erdbebens abrupt versetzen. Die Fläche kann sich also seitlich verschieben oder absacken. Dass der Bruch solche Versätze in der Vergangenheit verursacht hat, belegen die ungarischen geologischen Gutachten.

Nicht gesetzeskonform

"Kein Bau hat gute Chancen, dass er so etwas übersteht", sagt Decker, der im Auftrag des österreichischen Umweltbundesamtes ein Gutachten zu Paks II erstellt hat. Aufgrund der Gefahren würde der Bau auch dem ungarischen Gesetz widersprechen, sagt der Geologe. Dieses besagt, dass, wenn ein solches geologisches Risiko potenziell bestehen könnte, der Standort disqualifiziert sei. Nichtsdestotrotz hat der Neubau eine Standortgenehmigung erhalten; die Baugenehmigung steht noch aus.

Wie ist das möglich? Zu Paks II gibt es zwei Gutachten: Das erste, der geologische Standortbericht, wurde von zahlreichen Wissenschaftern im Auftrag der Betreiber erstellt. Allein die Zusammenfassung umfasst mehr als 800 Seiten. Das zweite, wesentlich schmälere Papier ist der darauf basierende Standortsicherheitsbericht, der vom Betreiber bei den Behörden eingereicht wurde. Zwischen den beiden Berichten gebe es "erhebliche Unterschiede", sagt Kurt Decker. So wurde im finalen Papier beispielsweise die Linie des tektonischen Bruchs so verschoben, dass sie nicht mehr direkt durch den Reaktorblock verläuft und die Störungszone deutlich schmäler wurde.

Die orange gestrichelte Linie zeigt die "fähigen" Brüche des geologischen Standortberichts. Im Standortsicherheitsbericht wurden daraus die roten Linien auf dem Bild – die Verwerfungszone wurde deutlich schmäler.

Foto: UBA, basierend auf dem Standortsicherheitsbericht von MVM Paks und dem geologischen Standortbericht

"Wir haben keine Evidenz gefunden, warum die Karten so unterschiedlich sind", erklärt der Geologe. Darüber hinaus wurden im zweiten Bericht Nachweise von Erdbeben in der Region ausgelassen. Das letzte Beben in Paks liegt zwar möglicherweise schon tausende Jahre zurück, kann aufgrund der Lage aber theoretisch jederzeit auftreten. Laut Decker würde eine Verlegung des Projekts um einige Kilometer wesentlich zur Sicherheit beitragen – das würde aber auch bedeuten, dass das gesamte Verfahren neu aufgerollt werden müsste.

"So etwas müssten den Behörden auffallen"

Ob die Aufsichtsbehörde von den Unterschieden in den Gutachten weiß, ist nicht bekannt, sagt der Geologe. Aber: "So etwas muss einer Behörde auffallen." Dass das wissenschaftliche Langgutachten überhaupt an die Öffentlichkeit geraten ist, war nicht selbstverständlich. Wie zu hören ist, wurde das Dokument erst nach reichlich Druck auf einer Medienplattform hochgeladen. In dem zweiten Bericht wurde jedenfalls viel verändert, sagt Decker: "Es ist das Gegenteil von dem, was die Geologen geschrieben haben." Unstimmig ist für den Wissenschafter auch, dass der zweite Bericht vor dem wissenschaftlichen Gutachten fertiggestellt wurde.

Thomas Waitz, österreichischer EU-Abgeordneter der Grünen, formuliert es noch zugespitzter: "Die Betreiber haben bewusst Informationen herausredigiert und unterschlagen." Aus seiner Sicht basiert die Standortbewilligung nachweislich auf einer mangelhaften Auswertung der wissenschaftlichen Grundlagen: "Also auf einem bewussten Ignorieren der Gefahrenanalyse."

"Die Betreiber haben bewusst Informationen herausredigiert und unterschlagen."

Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen

Waitz hat zusammen mit seinen Parteikollegen eine Anfrage zu Paks II an die EU-Kommission eingebracht. Diese antwortete, dass sie die Studien kenne und wisse, dass es sich um eine aktive Verwerfung handle. Die Kommission sei jedoch nicht befugt, Maßnahmen zu ergreifen, stehe jedoch in Kontakt mit den ungarischen Behörden. Sollten Verstöße festgestellt werden, könne Brüssel ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten.Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen

Milliarden aus Russland

Für Waitz birgt Paks II noch ein weiteres großes Problem: Die Reaktoren sollen mithilfe eines Kredits aus Russland in der Höhe von zehn Milliarden Euro gebaut werden. Russland würde sich somit als eine Art "trojanisches Pferd" in Europa platzieren, sagt der Grüne, der eine Abhängigkeit Ungarns befürchtet. Zudem bestehe der Verdacht, dass sich Russland Hintertüren in der Software einbauen könnte, sagt Waitz. "Das ist ein strategisches Risiko für Europas Stromversorgung."

Auch in Wien wird der Bau abgelehnt: "Das geplante AKW Paks II wird in einer Region geplant, die von hoher Erdbebengefahr geprägt ist", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf Nachfrage. Das vom Umweltbundesamt erstellte Gutachten sei an die ungarischen Behörden weitergeleitet worden. "Ich erwarte mir, dass diese unsere Einwände ernstnehmen."

Ob die ungarische Regierung über die zwei unterschiedlichen Gutachten Bescheid weiß, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage des STANDARD an den für Paks II zuständigen Minister, János Süli, blieb unbeantwortet. Der Politiker kennt sich in Paks jedenfalls gut aus – er ist nicht nur ehemaliger Bürgermeister der Stadt, sondern war früher auch Chef des Atomkraftwerks.

Auf diesem Areal soll Paks II gebaut werden.

Foto: Laufer

Oppositionsbündnis ist gegen den Bau

Rund 100 Kilometer nördlich von Paks, das sich im ungarischen Staatsbesitz befindet, gibt es einen, der sehr wohl über das Projekt sprechen will: Budapests Bürgermeister Gergely Karácsony. Er gilt als möglicher Herausforderer von Ministerpräsidenten Viktor Orbán und will 2022 mit einem Oppositionsbündnis bei den Wahlen antreten. Sollte er Ungarns Regierungschef werden, will er den Bau einstellen, wie er erzählt: "Ich kann mir keine Situation vorstellen, die dazu führen würde, dass wir mit dem Projekt fortfahren."

Budapests Bürgermeister Gergely Karácsony will Ungarns nächster Regierungschef werden. Er lehnt den Bau von Paks II ab.

Foto: AP/Laszlo Balogh

Das Oppositionsbündnis hat sich gegen den Bau von Paks II ausgesprochen, auch wenn nicht alle Parteien Atomkraftgegner sind. "Ich persönlich bin gegen nukleare Energie", sagt Karácsony. Wie teuer ein Projektstopp und ein Ausstieg aus dem Vertrag mit Russland den ungarischen Steuerzahler käme, sei nicht klar, sagt der Politiker. Die Verträge seien geheim, über deren Inhalt nichts bekannt.

Umstieg auf Erneuerbare

Die bestehenden Reaktoren will der amtierende Bürgermeister im Falle eines Wahlsiegs jedenfalls nicht sofort stoppen. Sie sollen noch für zehn bis 15 Jahre weiterlaufen und dann sukzessive vom Netz genommen werden. Stattdessen setzt der Politiker auf nachhaltige Energieformen – wie etwa Windkraft –, die über die kommenden Jahre massiv ausgebaut werden sollen: "Ungarn hinkt hinterher, sowohl bei sauberer Energie als auch bei der Energieeffizienz."

Im Ort Paks selbst deutet jedenfalls noch nicht viel auf die geplante Klimawende hin. Vor dem Kraftwerk erstrecken sich zwar nicht nur Parkplätze für die tausenden Mitarbeiter des Werks, auch ein nagelneuer Radweg säumt die Schnellstraße neben dem Gelände. Radfahrer waren dort aber zumindest in der Mittagshitze vergeblich zu suchen.

(Nora Laufer, 27.6.2021)