Weltausstellung 1873

Wie Wien zum Nabel der Welt wurde

ORF Topos

Wie Wien zum Nabel der Welt wurde

Eine Schau der Superlative und am Ende ein gewaltiges finanzielles Minus: Mit der Wiener Weltausstellung startete vor 150 Jahren ein bis heute einzigartiges Event, das den Metropolenstatus der Stadt untermauern sollte. Die Welt kam damals nach Wien, das sich gekonnt als Schnittstelle zwischen Orient und Okzident inszenierte – wobei der Orient-Begriff damals alles umfasste, was südlich der k. u. k. Reichsgrenzen lag.

Die originalen japanischen Fächer sollen weggegangen sein wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln: 3.000 Stück pro Tag wurden angeblich verkauft, Spötter vermuteten schon einen einheimischen Großproduzenten, der für Nachschub sorgte. Durch die Weltausstellung 1873 schwappteeine erste Japonismus-Welle nach Wien: Auch die Wienerinnen und Wiener lechzten nun nach japanischer Mode, Lackdosen und Stoffmustern. Die edlen Stücke, die unter anderem vom MAK angekauft wurden, sollten später mit ihrer ornamentalen Linienführung den Wiener Jugendstil maßgeblich beeinflussen.

Die Wiener Weltausstellung, eröffnet am 1. Mai 1873, streckte ihre Hände in gleich in zwei Richtungen aus. Von einem diffus verorteten „Orient“ erhoffte man sich neue Handelsbeziehungen: In Ägypten war der Sueskanal gerade errichtet worden, mit der Abschaffung des alten Feudalsystems im Zuge der Meiji-Restauration setzte Japan ab 1868 auf ein weltoffeneres Image.

Richtung Westen, namentlich Paris und London, galt es hingegen, den eigenen Metropolenstatus unter Beweis zu stellen. Und zugleich war die Ausrichtung im gesamteuropäischen Rahmen als ideologische Kompensationshandlung zu sehen: Österreich hatte erst 1866 im Deutschen Krieg gegen die Preußen verloren, mit dem Österreichisch-Ungarischen Ausgleich war man gezwungen, den Einheitsstaat zum Vielvölkerstaat zu entwickeln. Durch die Weltausstellung versprach man sich nun, den Status als Großmacht wiederzuerlangen – und sich erneut als Vermittlerin zwischen Orient und Okzident zu profilieren.

Wien Museum

Zeigen, wie „Weltstadt“ geht: Der Blick vom Dach der Rotunde kostete zwar viel Eintritt, war aber spektakulär

Nicht kleckern, sondern klotzen

Nicht kleckern, sondern klotzen, mit diesem Ansatz war die Stadt Wien an das Prestigeprojekt von Kaiser Franz Joseph I. herangegangen, unter federführender Beteiligung des Industriellen Franz von Wertheim und des mit Vollmachten ausgestatteten Generaldirektor Wilhelm von Schwarz-Senborn.

Anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums zeigt das Weltmuseum Wien einen Schwerpunkt auf Ägypten und Japan. Das Wiener MAK lädt ab 28. Juni thematisch ähnlich zu „Wiener Weltausstellung 1873 revisited. Ägypten und Japan als Europas ‚Orient‘“. Gespannt sein darf man auch auf die Ausstellung „Women at Work“ im Technischen Museum, die ab 3. Mai über den vergessenen Frauenpavillon informiert.

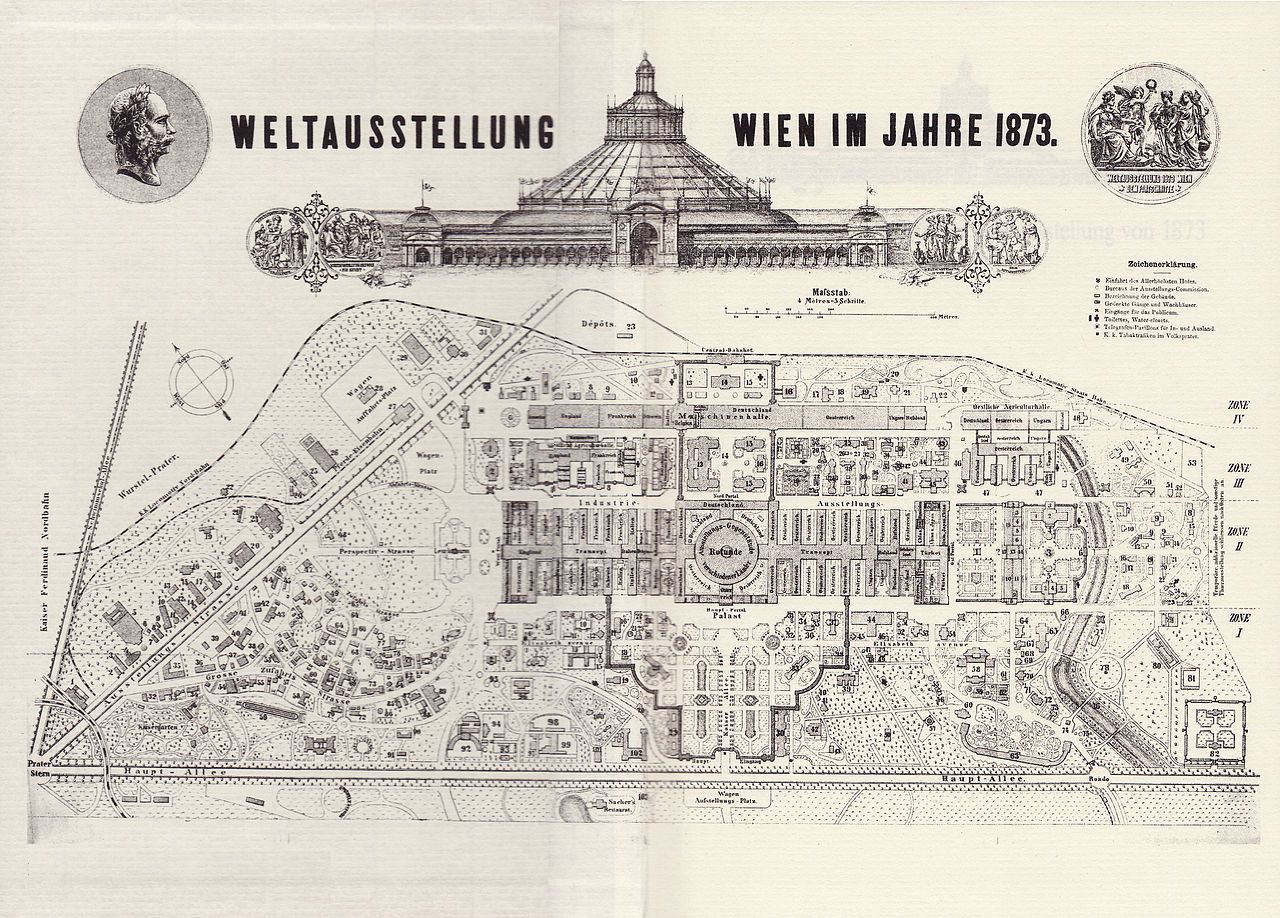

Alles sollte größer und besser werden als zuvor in Paris und London. Der beachtliche Logistikakt wurde in nur zwei Jahren Vorbereitungszeit gestemmt. Auf dem Gelände des Praters war eine eigene Planstadt von über zwei Quadratkilometern errichtet worden, fünfmal größer als jene zuvor in Paris. Das Herzstück war der Industriepalast samt der Rotunde, die mit der bis dahin weltgrößten Kuppel beeindruckte. Renomminierte Fachleute wie der Ringstraßenarchitekt Carl von Hasenauer entwarfen die riesige, fischgrätförmige Ausstellungsanlage.

Superlative gab es auch bei den Länderbeiträgen: 53.000 Aussteller aus 35 Staaten kamen zur „globalen Zusammenschau aller menschlichen Erzeugnisse und Hervorbringungen“. „Wien wird nicht mehr Weltstadt, Wien ist Weltstadt“, schrieb die „Freie Presse“ nicht ohne Stolz anlässlich der Eröffnung.

Wien Museum

Außen war der Industriepalast historistisch verkleidet, drinnen befand sich eine gewaltige Stahlkonstruktion

Die Moderne und das „Exotische“

Die Welt nach Wien holen, alles zeigen, was am Puls der Zeit war: Mit dem damals üblichen Universalismusanspruch bot man Architektur, Technologie, Bildungssystem, Kunsthandwerk und Kulinarik aus aller Welt auf, räumlich klar geordnet. In deren Zentrum setzte sich wenig überraschend der Gastgeber als fortschrittliche Großstadt in Szene. Auf der einen Seite dann der geografische Westen, auf der anderen der „Orient“, Persien, Ägypten, China oder Japan – was auf deutlich mehr Publikumsinteresse stieß.

Der „Cercle Oriental“ wurde zum Umschlagplatz von Geschäftsleuten, bereits während der Schau wurden Objekte gesammelt, die nach Ausstellungsende ins neu gegründete Orientalische Museum, das spätere Handelsmuseum, wanderten. Und auch die Allgemeinheit lockte die Erwartung der „Exotik“, wobei sich manche Länder die Authentizitätssehnsüchte zunutze machten – im Osmanischen Reich war etwa eine gigantische Turbantracht zu sehen, die eigentlich längst durch den Fes ersetzt worden war.

Regenwetter und Börsencrash

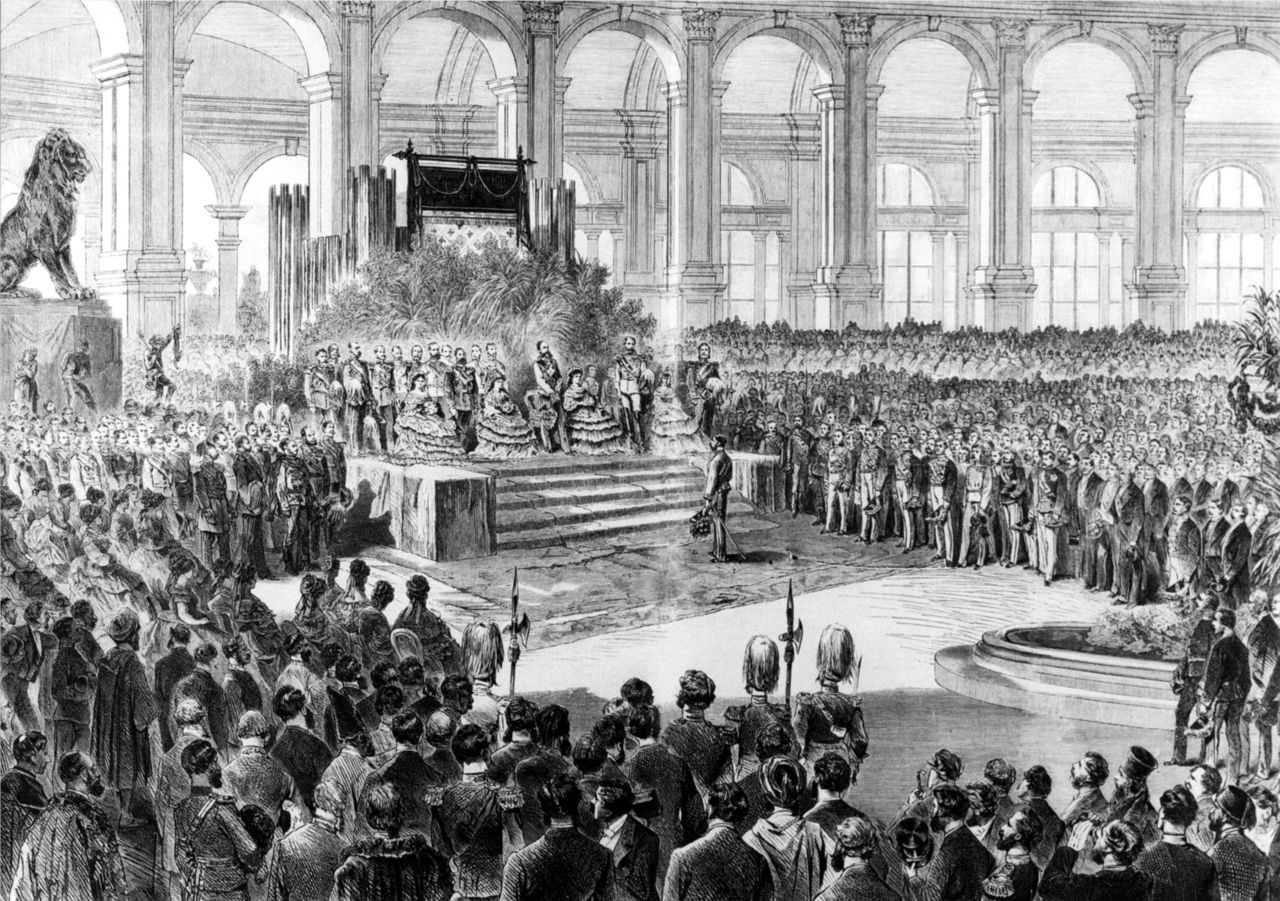

Die Eröffnung der Großschau selbst stand unter keinem guten Stern: Die spektakuläre Eröffnungszeremonie um Kaiser Franz Joseph versank in Regen und Gatsch. Acht Tage später kam es zum Börsenkrach, der – neben einem Ausbruch einer Choleraepidemie im Sommer – dazu beitrug, dass anstelle der erwarteten 20 Millionen nur 7,25 Millionen Besucherinnen und Besucher kamen.

Wien Museum

Japanische Galerie bei der Wiener Weltausstellung 1873

Vieles war zum Eröffnungsdatum auch noch nicht fertig, etwa die Sanitäranlagen, die später als patentierte „water closets“ bestaunt wurden. Auch so mancher Länderpavillon, auch der Publikumsmagnet japanischer Garten war noch in Arbeit, was sich zum gesamten Stadtbild fügte: Wien war damals selbst eine einzige Baustelle gewesen, das gigantische Projekt des Ringstraßenbaus war noch immer im Gang.

Die Baustelle passte auch zum neuen Image: Statt glattpolierter Repräsentation zeigte sich Wien da als Laboratorium, als Stadt, die sich eben als Metropole neu erfand, mit der Weltausstellung als Katalysator. Die bis zur Eröffnung anvisierten städtebaulichen Großprojekte verdienen tatsächlich diesen Namen: 1873 wurde mit der Hochquellwasserleitung eine hygienische Jahrhundertleistung gefeiert.

Sechs neue Bahnhöfe wurden errichtet, darunter eine eigene „Weltausstellungsbahn“, die vom Wiener Nordbahnhof direkt in den Prater führte. Auch ein neu gegründetes Pferdetramwaynetz ließ besser durch die Stadt kommen, dutzende repräsentative Hotelneubauten beherbergten – trotz gedämpften Ansturms – Millionen von Besucherinnen und Besuchern.

Rentierzungen und Bärenschinken

Für viele Wienerinnen und Wiener waren die Weltausstellungstickets teuer, „ermäßigte Tage“ erlaubten es aber auch der breiten Masse, ins Gewurl einzutauchen. So mancher bewunderte dabei weniger andächtig die Leistungsschau der Modernisierung, sondern frönte vor allem Genuss und Spektakel, wie manche Zeitungen kritisch anmerkten.

Mit Rentierzungen aus Sibirien, Bärenschinken aus dem Ural, Reiswein aus Japan und türkischem Mokka wurde Kulinarik aus aller Welt bei Vorläufern der Erlebnisgastronomie angeboten. Wer es weniger exotisch mochte, kam in Pilsener Bierhallen auf seine Kosten. Allein die Rotunde hatte, so hieß es, „Buffets wie der Sand am Meere“ im Angebot. Um Authentizität scherten sich auch da nicht immer alle: Zu den meistbesprochenen Attraktionen der Weltausstellung zählte der US-amerikanische Wigwam, wo man sich auf Thonet-Sesseln sitzend von Schwarzen im weißen Kellnerhemd neumodische Longdrinks servieren lassen konnte – ein ziemlich unbedarftes Sammelsurium an Versprechen von „Authentizität“.

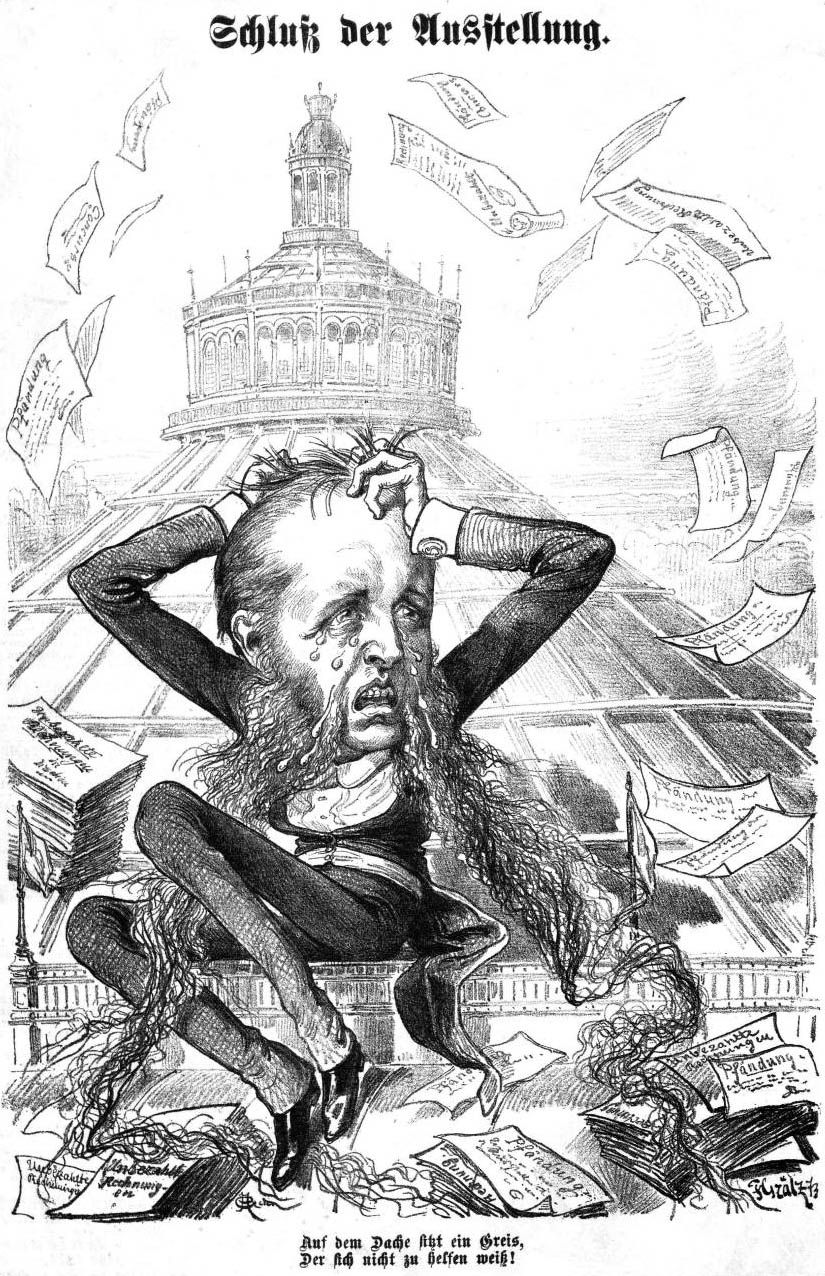

Während die Weltausstellung zum finanziellen Desaster wurde – statt sechs Millionen Gulden kostete sie 19 Millionen Gulden –, prägte sie doch maßgeblich die Stadt: Es blieben nicht nur die Infrastrukturprojekte, sondern auch der ersehnte Handel wurde angekurbelt. Und nicht zuletzt schrieb sich Wien nachhaltig auf der Städtetourismus-Landkarte ein. Baulich blieben dagegen von damals nur die Prater-Bundesateliers bestehen – die Rotunde, die im Jahr 1937 abbrannte, soll aber noch in diesem Sommer im neuen Gewand wiederauferstehen.

30.04.2023, Paula Pfoser (Text, Gestaltung), ORF Topos, Kafeela Adgebite (Schnitt), für ORF Topos

Hier ein Beitrag zur Rotunde im Wiener Prater

Panorama Vienna

Derzeit in Bau: Die neue Rotunde im Wiener Prater

Links:

Schwerpunkt Weltmuseum Wien

Ausstellung Technisches Museum (ab 3. Mai)

Ausstellung MAK (ab 28. Juni)

Virtuelle Ausstellung zur Wiener Weltausstellung (ÖAW)

Ausstellungskatalog Wien Museum: Experiment Metropole (Czernin Verlag)

Artikel zur neuen Rotunde (wien.orf.at)

Die originalen japanischen Fächer sollen weggegangen sein wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln: 3.000 Stück pro Tag wurden angeblich verkauft, Spötter vermuteten schon einen einheimischen Großproduzenten, der für Nachschub sorgte. Durch die Weltausstellung 1873 schwappteeine erste Japonismus-Welle nach Wien: Auch die Wienerinnen und Wiener lechzten nun nach japanischer Mode, Lackdosen und Stoffmustern. Die edlen Stücke, die unter anderem vom MAK angekauft wurden, sollten später mit ihrer ornamentalen Linienführung den Wiener Jugendstil maßgeblich beeinflussen.

Die Wiener Weltausstellung, eröffnet am 1. Mai 1873, streckte ihre Hände in gleich in zwei Richtungen aus. Von einem diffus verorteten „Orient“ erhoffte man sich neue Handelsbeziehungen: In Ägypten war der Sueskanal gerade errichtet worden, mit der Abschaffung des alten Feudalsystems im Zuge der Meiji-Restauration setzte Japan ab 1868 auf ein weltoffeneres Image.

Richtung Westen, namentlich Paris und London, galt es hingegen, den eigenen Metropolenstatus unter Beweis zu stellen. Und zugleich war die Ausrichtung im gesamteuropäischen Rahmen als ideologische Kompensationshandlung zu sehen: Österreich hatte erst 1866 im Deutschen Krieg gegen die Preußen verloren, mit dem Österreichisch-Ungarischen Ausgleich war man gezwungen, den Einheitsstaat zum Vielvölkerstaat zu entwickeln. Durch die Weltausstellung versprach man sich nun, den Status als Großmacht wiederzuerlangen – und sich erneut als Vermittlerin zwischen Orient und Okzident zu profilieren.

Wien Museum

Zeigen, wie „Weltstadt“ geht: Der Blick vom Dach der Rotunde kostete zwar viel Eintritt, war aber spektakulär

Nicht kleckern, sondern klotzen

Nicht kleckern, sondern klotzen, mit diesem Ansatz war die Stadt Wien an das Prestigeprojekt von Kaiser Franz Joseph I. herangegangen, unter federführender Beteiligung des Industriellen Franz von Wertheim und des mit Vollmachten ausgestatteten Generaldirektor Wilhelm von Schwarz-Senborn.

Anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums zeigt das Weltmuseum Wien einen Schwerpunkt auf Ägypten und Japan. Das Wiener MAK lädt ab 28. Juni thematisch ähnlich zu „Wiener Weltausstellung 1873 revisited. Ägypten und Japan als Europas ‚Orient‘“. Gespannt sein darf man auch auf die Ausstellung „Women at Work“ im Technischen Museum, die ab 3. Mai über den vergessenen Frauenpavillon informiert.

Alles sollte größer und besser werden als zuvor in Paris und London. Der beachtliche Logistikakt wurde in nur zwei Jahren Vorbereitungszeit gestemmt. Auf dem Gelände des Praters war eine eigene Planstadt von über zwei Quadratkilometern errichtet worden, fünfmal größer als jene zuvor in Paris. Das Herzstück war der Industriepalast samt der Rotunde, die mit der bis dahin weltgrößten Kuppel beeindruckte. Renomminierte Fachleute wie der Ringstraßenarchitekt Carl von Hasenauer entwarfen die riesige, fischgrätförmige Ausstellungsanlage.

Superlative gab es auch bei den Länderbeiträgen: 53.000 Aussteller aus 35 Staaten kamen zur „globalen Zusammenschau aller menschlichen Erzeugnisse und Hervorbringungen“. „Wien wird nicht mehr Weltstadt, Wien ist Weltstadt“, schrieb die „Freie Presse“ nicht ohne Stolz anlässlich der Eröffnung.

Wien Museum

Außen war der Industriepalast historistisch verkleidet, drinnen befand sich eine gewaltige Stahlkonstruktion

Die Moderne und das „Exotische“

Die Welt nach Wien holen, alles zeigen, was am Puls der Zeit war: Mit dem damals üblichen Universalismusanspruch bot man Architektur, Technologie, Bildungssystem, Kunsthandwerk und Kulinarik aus aller Welt auf, räumlich klar geordnet. In deren Zentrum setzte sich wenig überraschend der Gastgeber als fortschrittliche Großstadt in Szene. Auf der einen Seite dann der geografische Westen, auf der anderen der „Orient“, Persien, Ägypten, China oder Japan – was auf deutlich mehr Publikumsinteresse stieß.

Vor den Augen aller Welt legt es (Wien, Anm.) zum erstenmale die Probe seiner kraftvollen Entwicklung ab und entfaltete zum erstenmale den bestrickenden Zauber der Weltstadt.

Aus dem „Guide und Souvenir-Album“ der Wiener Weltausstellung 1873Der „Cercle Oriental“ wurde zum Umschlagplatz von Geschäftsleuten, bereits während der Schau wurden Objekte gesammelt, die nach Ausstellungsende ins neu gegründete Orientalische Museum, das spätere Handelsmuseum, wanderten. Und auch die Allgemeinheit lockte die Erwartung der „Exotik“, wobei sich manche Länder die Authentizitätssehnsüchte zunutze machten – im Osmanischen Reich war etwa eine gigantische Turbantracht zu sehen, die eigentlich längst durch den Fes ersetzt worden war.

Regenwetter und Börsencrash

Die Eröffnung der Großschau selbst stand unter keinem guten Stern: Die spektakuläre Eröffnungszeremonie um Kaiser Franz Joseph versank in Regen und Gatsch. Acht Tage später kam es zum Börsenkrach, der – neben einem Ausbruch einer Choleraepidemie im Sommer – dazu beitrug, dass anstelle der erwarteten 20 Millionen nur 7,25 Millionen Besucherinnen und Besucher kamen.

Wien Museum

Japanische Galerie bei der Wiener Weltausstellung 1873

Vieles war zum Eröffnungsdatum auch noch nicht fertig, etwa die Sanitäranlagen, die später als patentierte „water closets“ bestaunt wurden. Auch so mancher Länderpavillon, auch der Publikumsmagnet japanischer Garten war noch in Arbeit, was sich zum gesamten Stadtbild fügte: Wien war damals selbst eine einzige Baustelle gewesen, das gigantische Projekt des Ringstraßenbaus war noch immer im Gang.

Die Baustelle passte auch zum neuen Image: Statt glattpolierter Repräsentation zeigte sich Wien da als Laboratorium, als Stadt, die sich eben als Metropole neu erfand, mit der Weltausstellung als Katalysator. Die bis zur Eröffnung anvisierten städtebaulichen Großprojekte verdienen tatsächlich diesen Namen: 1873 wurde mit der Hochquellwasserleitung eine hygienische Jahrhundertleistung gefeiert.

Sechs neue Bahnhöfe wurden errichtet, darunter eine eigene „Weltausstellungsbahn“, die vom Wiener Nordbahnhof direkt in den Prater führte. Auch ein neu gegründetes Pferdetramwaynetz ließ besser durch die Stadt kommen, dutzende repräsentative Hotelneubauten beherbergten – trotz gedämpften Ansturms – Millionen von Besucherinnen und Besuchern.

Rentierzungen und Bärenschinken

Für viele Wienerinnen und Wiener waren die Weltausstellungstickets teuer, „ermäßigte Tage“ erlaubten es aber auch der breiten Masse, ins Gewurl einzutauchen. So mancher bewunderte dabei weniger andächtig die Leistungsschau der Modernisierung, sondern frönte vor allem Genuss und Spektakel, wie manche Zeitungen kritisch anmerkten.

Mit Rentierzungen aus Sibirien, Bärenschinken aus dem Ural, Reiswein aus Japan und türkischem Mokka wurde Kulinarik aus aller Welt bei Vorläufern der Erlebnisgastronomie angeboten. Wer es weniger exotisch mochte, kam in Pilsener Bierhallen auf seine Kosten. Allein die Rotunde hatte, so hieß es, „Buffets wie der Sand am Meere“ im Angebot. Um Authentizität scherten sich auch da nicht immer alle: Zu den meistbesprochenen Attraktionen der Weltausstellung zählte der US-amerikanische Wigwam, wo man sich auf Thonet-Sesseln sitzend von Schwarzen im weißen Kellnerhemd neumodische Longdrinks servieren lassen konnte – ein ziemlich unbedarftes Sammelsurium an Versprechen von „Authentizität“.

Während die Weltausstellung zum finanziellen Desaster wurde – statt sechs Millionen Gulden kostete sie 19 Millionen Gulden –, prägte sie doch maßgeblich die Stadt: Es blieben nicht nur die Infrastrukturprojekte, sondern auch der ersehnte Handel wurde angekurbelt. Und nicht zuletzt schrieb sich Wien nachhaltig auf der Städtetourismus-Landkarte ein. Baulich blieben dagegen von damals nur die Prater-Bundesateliers bestehen – die Rotunde, die im Jahr 1937 abbrannte, soll aber noch in diesem Sommer im neuen Gewand wiederauferstehen.

30.04.2023, Paula Pfoser (Text, Gestaltung), ORF Topos, Kafeela Adgebite (Schnitt), für ORF Topos

Hier ein Beitrag zur Rotunde im Wiener Prater

Panorama Vienna

Derzeit in Bau: Die neue Rotunde im Wiener Prater

Links:

Schwerpunkt Weltmuseum Wien

Ausstellung Technisches Museum (ab 3. Mai)

Ausstellung MAK (ab 28. Juni)

Virtuelle Ausstellung zur Wiener Weltausstellung (ÖAW)

Ausstellungskatalog Wien Museum: Experiment Metropole (Czernin Verlag)

Artikel zur neuen Rotunde (wien.orf.at)