Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenAuf Google+ teilen

Staatsangehörige kriegsbeteiligter Nationen wurden mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs als „feindliche Ausländer“ betrachtet, die in erster Linie ein Sicherheitsrisiko darstellten. Die Lösung des Problems bestand in der umgehenden Internierung dieser Personen. Insbesondere Wehrfähige, aber auch generell gefährlich oder in den Augen der Obrigkeit politisch suspekt Wirkende wurden daran gehindert, das Staatsgebiet zu verlassen, um für das eigene Land aktiv zu werden.

Reinhard Mundschütz

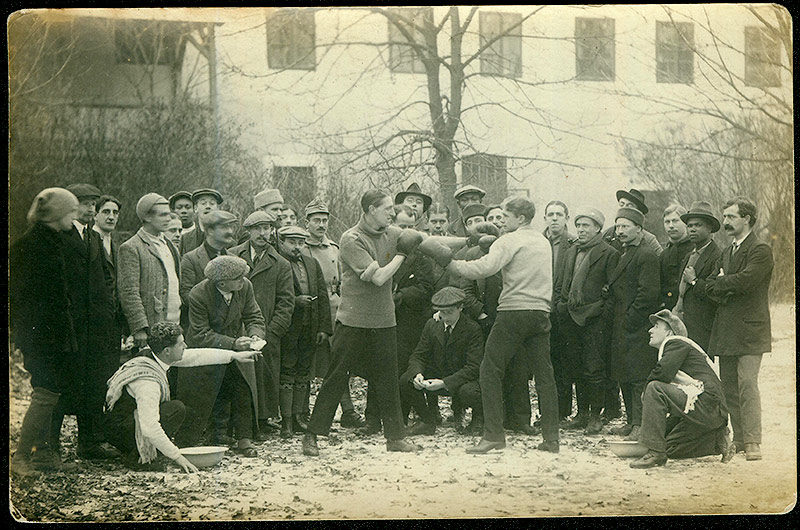

Internierte im Lager in Großau beim Fußballturnier (1914 - 1918)

Das Festhalten der Personen erfolgte in Internierungslagern bzw. Internierungsstationen - eine Praxis, die alle kriegsbeteiligten Staaten pflegten. Österreichern, die sich etwa in Frankreich oder Großbritannien aufhielten, erging es nicht anders.

Zivil verwaltet, militärisch bewacht

Prinzipiell unbescholtene ausländische Bürger hatten mit ihrer Festnahme den Status von „Zivilinternierten“. Die Lager für Internierte standen im Gegensatz zu den Kriegsgefangenenlagern und Flüchtlingslagern nicht unter militärischer Verwaltung, sondern unter ziviler Aufsicht österreichischer Behörden. Jedoch war das Militär für die Bewachung verantwortlich. Mitunter herrschten sogar sehr gute Bedingungen: etwa für jene aus dem Ausland stammenden Personen, die vermögend waren und für ihren unfreiwillig verlängerten Aufenthalt im Ausland aus eigener Tasche aufkommen konnten.

Sie wurden als Konfinierte bezeichnet und lebten meist in Privathäusern oder in Pensionen - in „Konfinierungsstationen“, die wesentlich komfortabler als die Lager waren. „Unter den Festgehaltenen herrschte eine deutliche Zweiklassengesellschaft“, beschreibt der an der Universität Wien beschäftigte Historiker Reinhard Mundschütz im Gespräch mit ORF.at das Hauptmerkmal der strengen Trennung nach monetären Gesichtspunkten. Mundschütz hat die Internierungslager in seiner Dissertation erforscht.

Vielzahl an Standorten

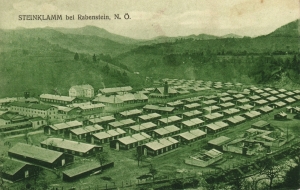

Das größte Internierungslager auf dem Boden der Monarchie entstand in Katzenau bei Linz mit einer Spitzenbelegung von rund 4.500, „aber auch auf der Festung Kufstein wurde zu Beginn des Krieges interniert“, verdeutlicht Mundschütz den immensen Bedarf aufgrund der großflächigen Festnahmen. Und vor allem im Waldviertel ist eine bemerkenswert hohe Zahl an Internierungslagern entstanden, die im Laufe des Krieges immer wichtiger wurden.

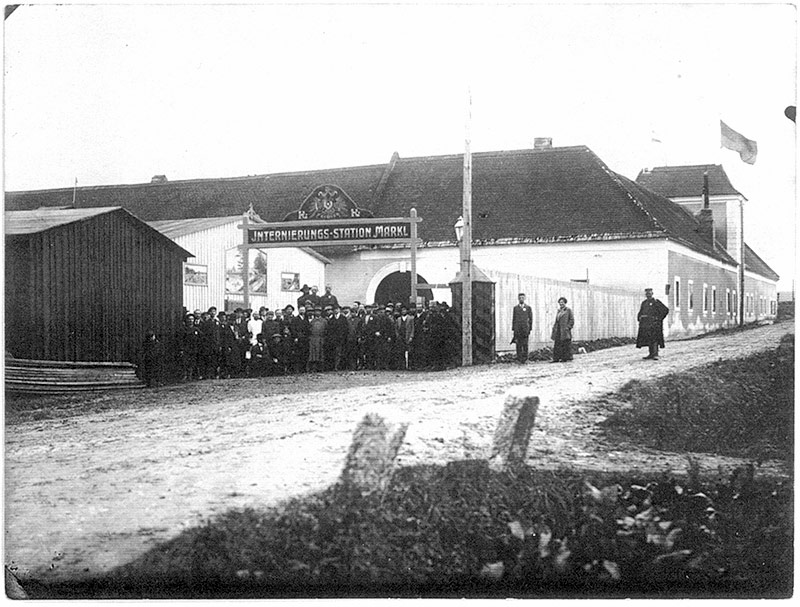

Reinhard Mundschütz

Internierte Montenegriner (1916 - 1918); sie kämpften an der Seite der Serben gegen die Monarchie

Unter der Aufsicht der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya wurden Lager in Dobersberg, Großau, Groß-Siegharts, Illmau, Karlstein an der Thaya, Kautzen, Markl, Meires, Oberndorf, Weikertschlag, Raabs an der Thaya, Sittmannshof und Waidhofen an der Thaya errichtet - aber auch in Drosendorf, Kirchberg an der Wild, Waldreichs und Heidenreichstein. Mundschutz: „Dafür wurden vor allem nicht genutzte große Gebäude wie Schlösser, Gutshöfe oder Schüttkästen angemietet.“ Im Lauf des Ersten Weltkriegs waren es weit über 10.000, die im Waldviertel interniert oder konfiniert waren.

Lage fern der Fronten

Dass ausgerechnet das nördlichste Niederösterreich zum Brennpunkt der Internierungen wurde, war keineswegs ein Zufall: „Die Lage weit im Inneren der Monarchie, fern der Frontlinien und abseits der Hauptstrecken der Eisenbahn, aber auch weitab von großen Städten und Industriegebieten spielte eine große Rolle - genauso war es den Verantwortlichen wichtig, eine Region mit einer relativ loyalen Bevölkerung zu wählen“, erklärt Mundschütz die Gründe, die damals für das Waldviertel sprachen.

Wobei die Quellen ein deutliches Bild zeichnen, was die anfängliche Perspektive anbelangt: „Als die Lager errichtet wurden, sind alle davon ausgegangen, dass der Krieg nach wenigen Monaten ein Ende haben wird.“ Dass der Krieg einen vollkommen anderen Verlauf nimmt, war auch im Waldviertel bald spürbar.

Kriegseintritt Italiens

Durch den Kriegseintritt Italiens im Jahr 1915 erhöhte sich die Anzahl der Gefangenen schlagartig. Die Stationen Drosendorf, Großau und Markl wurden infolgedessen zu größeren Barackenlagern ausgebaut. Allein in Drosendorf waren im Jahr 1916 weit über 1.000 Menschen interniert, was entsprechende Infrastruktur erforderte. Es wurde etwa ein eigenes Lagerspital in Form eines Neubaus errichtet.

Reinhard Mundschütz

Wohnbaracke im Internierungslager Drosendorf (1914 - 1918)

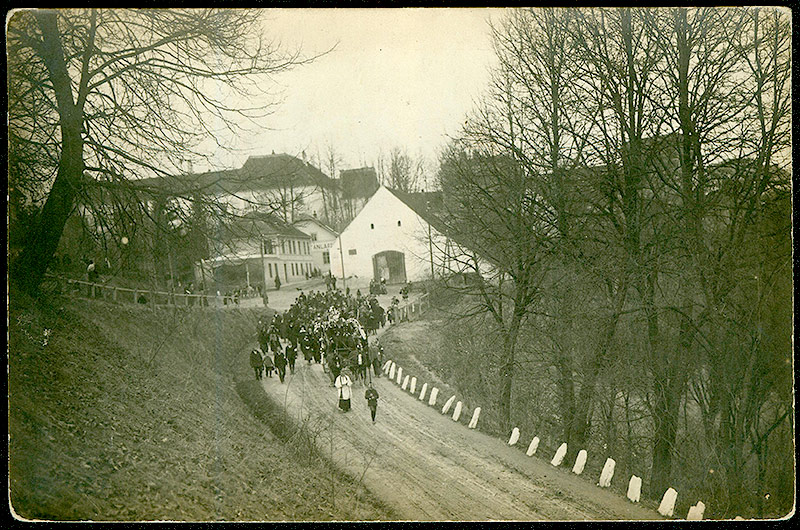

In den Lagern trafen diverse Berufs- und Gesellschaftsschichten aus unzähligen Nationen aufeinander: Bauern, Arbeiter und Handwerker, aber auch Geschäftsleute, Künstler, Maler, Artisten, Beamte, Lehrer und Journalisten sind dokumentiert. Es waren Albaner, Engländer, Franzosen, Italiener, Montenegriner, Polen, Rumänen, Russen und Serben. Auch politisch abtrünnige Österreicher waren interniert. Die Lagerinsassen wurden für Arbeiten insbesondere in der Landwirtschaft eingesetzt und dafür entlohnt.

Matrosen und Weltliteratur

Britische Matrosen, die sich zum falschen Zeitpunkt im Hafen von Triest befunden hatten, saßen genauso ein wie etwa der Bruder des irischen Jahrhundertschriftstellers James Joyce, Stanislaus, ein Ire mit britischem Pass, der in Kirchberg an der Wild interniert war und dort im Jahr 1915 von seinem Bruder über die voranschreitende Entwicklung eines Romans namens „Ulysses“ per Feldpostkarten am Laufenden gehalten wurde. Stanislaus Joyce, der damals wie sein Bruder in Triest lebte, hatte etwas gar laut geäußert, dass er mit der Politik der k. u. k. Monarchie wenig einverstanden war. James Joyce flüchtete in die Schweiz.

Auch der später in Großbritannien als erster Aborigene-Aktivist berühmt gewordene Anthony Martin Fernando war im Waldviertel interniert. Ab dem Jahr 1916 bis zum Ende des Krieges saßen in Karlstein montenegrinische Minister und der gesamte Generalstab des Landes ein. Montenegro hatte an der Seite von Serbien gegen Österreich gekämpft und war besiegt worden. Tausende Montenegriner wurden damals nach Österreich verschleppt.

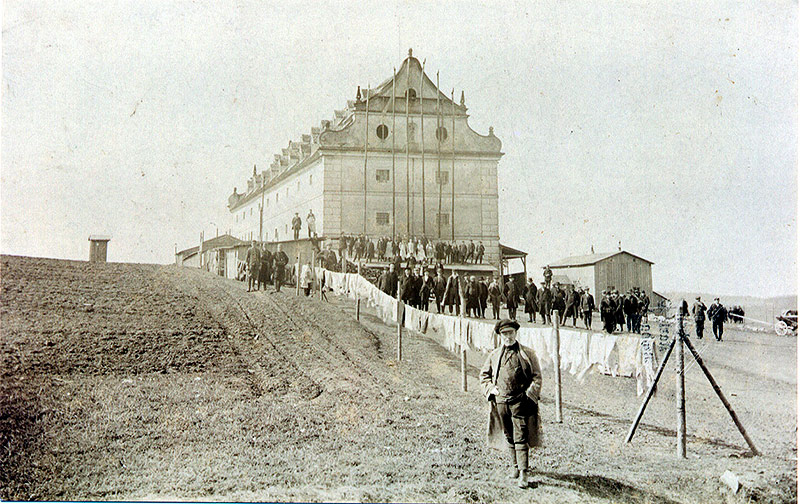

Reinhard Mundschütz

Der Drosendorfer Schüttkasten als Internierungslager (1914)

Hunger und Fleckfieber

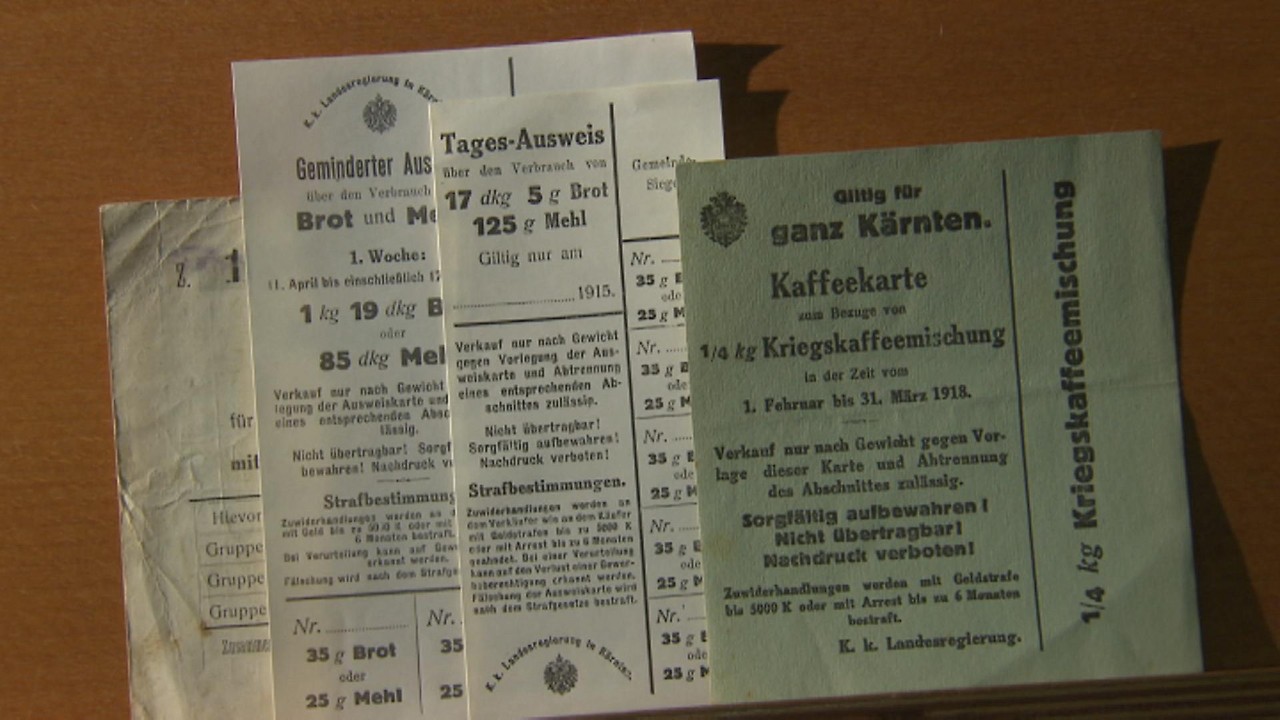

Doch je länger der Krieg tobte, umso schlechter wurde auch im Waldviertel die Versorgungslage, sowohl Lebensmittel als auch Brennmaterial betreffend. Bereits im Jahr 1915 war es zu einer ersten Versorgungsnot gekommen, aber auch zu einer Fleckfieberepidemie. Insbesondere der Frühsommer 1917 markierte einen Höhepunkt der mitunter miserablen Zustände in den Internierungslagern. Sowohl im Lager Drosendorf als auch in Markl kam es zu Unruhen.

Ein aus dem Lager geschmuggelter Brief an den sozialistischen Journalisten und Aufdecker Max Winter, der als Pionier der Sozialreportage im deutschsprachigen Raum gilt, wurde in der „Arbeiter-Zeitung“ zum Thema. Darin wurden die Missstände in den Lagern beklagt. Die Lage verbesserte sich zwar etwas, blieb aber bis zum Kriegsende durchaus angespannt. Etwa im Lager Markl, wo Menschen jüdischen Glaubens interniert wurden und wo deshalb entsprechend gekocht wurde, bestand der Speiseplan im Juni 1917 vorwiegend aus Brot, Heringen und Erdäpfeln – in den anderen Lagern war es im Sommer vor 100 Jahren nicht besser.

Weithin bekannter Mikrokosmos

Mundschütz schreibt: „Die Waldviertler Lager haben dennoch als Vorzeigelager gegolten. Sie wurden auch von Rot-Kreuz-Delegationen und Delegationen von Botschaften regelmäßig inspiziert.“ Das jüdisch geprägte Lager in Markl hat Unterstützung der Israelitischen Kultusgemeinde erhalten. Mundschütz: „Über den jüdischen Mikrokosmos im Lager Markl berichtete sogar die Prager Zeitung.“

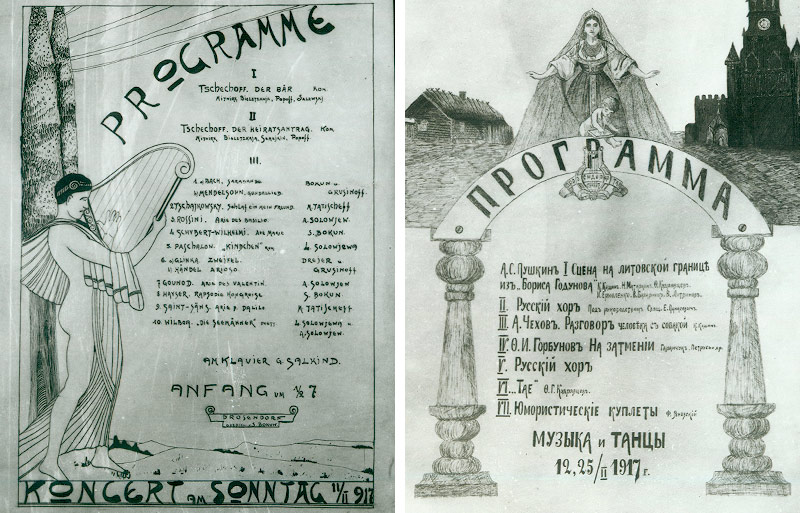

Weil es sich bei vielen der Waldviertler Lager um Vorzeigelager handelte, wurden sie entsprechend fotografisch dokumentiert. Mundschütz: „Viele dieser Aufnahmen sind mit Vorsicht zu genießen. Hier wurde viel inszeniert und beschönigt.“

Selbst organisiertes Lagerleben

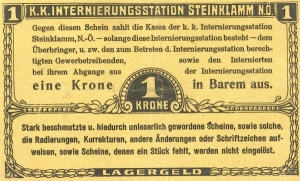

Dennoch herrschte mitunter ein vitales Lagerleben. Die Konfinierten genossen ohnehin viel Freiheit. Theateraufführungen gab es ebenso wie Lagerbibliotheken und Fußballturniere unter den verschiedenen Nationen. „Zudem wurde versucht, die Professionen der Internierten zu nutzen - das Lagerleben wurde von den Internierten, soweit das möglich war, selbst organisiert“, erklärt Mundschütz und verweist auf die Geschichte des aus Russland stammenden Architekten Anatol Tscherkassky, der in Drosendorf interniert war und dort für das notwendig gewordene neue Badehaus des Lagers verantwortlich zeichnete. „Im Gegenzug erhielt Tscherkassky den Status eines Konfinierten und konnte sich weitaus freier bewegen.“

Reinhard Mundschütz

Montenegriner machten einen großen Teil der Internierten aus

Nicht zum Nachteil der Region

Die Lager bedeuteten für viele Orte des Waldviertels durchaus einen wirtschaftlichen Vorteil. Auch wenn Nahrungsmittel pro Kopf gerechnet knapp bemessen waren, herrschten entsprechende Umsätze. In großen Lagern wurde täglich bis zu eine Tonne Erdäpfel benötigt. In den Gemeinden wurde mitunter viel Geld in die Erneuerung von Infrastruktur investiert, wie etwa ein großes Wasserleitungsprojekt mit Pumpstation für Drosendorf.

Die Verpachtung von Grundstücken und großen Gebäuden brachte zusätzliches Geld. Und die Region, die in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg touristisch erblüht war, konnte insbesondere mit den Konfinierten kriegsbedingt ausbleibende Urlauber kompensieren. „Statt Sommerfrischlern belegten Konfinierte die Pensionszimmer. Die Vermieter waren froh“, erzählt Mundschütz.

Wenig Erinnerung an die Lager

Das Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918 brachte auch das Ende der nun überflüssig gewordenen Internierungslager. Internierte und Konfinierte konnten in ihre Heimatländer zurückkehren. Die Lager wurden aufgelöst, die Baracken und viele der neu errichteten Nebengebäude wurden im Lauf der Jahre 1919/1920 großteils abgetragen. Die damals angemieteten Gebäude, wie der barocke Schüttkasten in Drosendorf, sind heute zwar noch existent, doch bis auf eine Tafel auf dem Drosendorfer Friedhof, die der im Lager Verstorbenen gedenkt, erinnert an diesen Nebenaspekt des Ersten Weltkriegs im Waldviertel nichts.

Bela Kun und die gescheiterte Revolution

Ein einziges Mal noch haben die ehemaligen Internierungslager Aufmerksamkeit erlangt. Nach der missglückten kommunistischen Arbeiterrevolution im Ungarn des Jahres 1919 flüchteten die Revolutionäre rund um Bela Kun und Eugen Landler nach Österreich und erhielten Asyl. Um sie vor Attentaten zu schützen, wurden sie nach Drosendorf gebracht. Doch es hagelte Proteste vonseiten der Bevölkerung, die endlich ihre Ruhe haben wollte. Die Kommunisten wurden in die Haidlmühle in der Nähe von Kollmitzgraben und dann nach Schloss Karlstein verlegt, von wo sich Kun später in Richtung Russland absetzte. Immerhin in der Haidlmühle ist die Erinnerung intakt. Mundschütz: „Dort wird ein Raum heute noch Bela-Kun-Zimmer genannt.“

Link:

Johannes Luxner, für ORF.at