H

Gerade im ORF gefunden.

Neue Datenbank hilft bei Ahnenforschung

Was haben meine Vorfahren während des Krieges gemacht? Ist mein Haus arisiert worden? Wer Antworten auf solche Fragen sucht, dem hilft die neue Datenbank ns-quellen.at, die Harald Wendelin mitentwickelte. wien.ORF.at traf den Historiker.

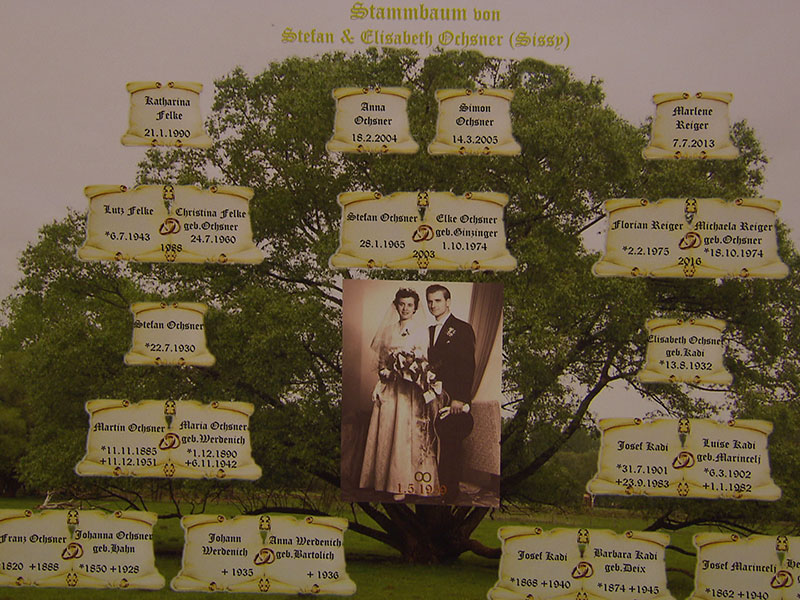

"Wo finde ich etwas über meinen Großvater?" So lauteten die Anfragen.

Anfragen von "interessierten Laien"

wien.ORF.at: Die Datenbank ns-quellen.at, die Sie mit auf die Beine gestellt haben, hält Quellen zu Arisierung, Vermögensentzug und Rückstellung während und nach der NS-Zeit bereit. Für wen ist die Plattform vordergründig gedacht?

Wendelin: Ziel war es von Anfang an, diese Plattform sowohl für interessierte Laien, als auch für Fachleute zur Verfügung zu stellen. Hintergrund ist ja, dass im Rahmen der Arbeiten der Historikerkommission immer wieder Anfragen gekommen sind, zunächst von Laien: "Wo finde ich etwas über meinen Großvater?".

Zusätzlich ist aber im Laufe der Arbeiten der Historikerkommission sehr viel Wissen generiert worden, das eigentlich nirgendwo dokumentiert war. Und das ist natürlich für Fachleute interessant.

wien.ORF.at: "Die Plattform weist Ihnen den Weg in die komplexe Welt des historischen Grundbuches" wird auf der Seite angekündigt. Was ist so komplex am Grundbuch und wie kann die Plattform helfen?

Wendelin: Das Grundbuch ist die entscheidende Quelle, um überhaupt die Arisierung und Restitution von Immobilien zu rekonstruieren. Es scheint relativ leicht zugänglich zu sein.

In Folge von Zusammenlegung von Bezirksgerichten oder Änderungen von Verwaltungsgrenzen ist aber die Zuständigkeit von den Katastralgemeinden zu Bezirksgerichten übergewandert. Und es ist nirgends zentral verzeichnt, wo eigentlich historische Grundbücher zu einzelnen Gemeinden liegen.

Zum anderen ist es so, dass sich das Grundbuch nicht jedem auf den ersten Blick erschließt. Also man braucht gewisse Hinweise, wie es überhaupt zu lesen ist. Diese bietet die Plattform.

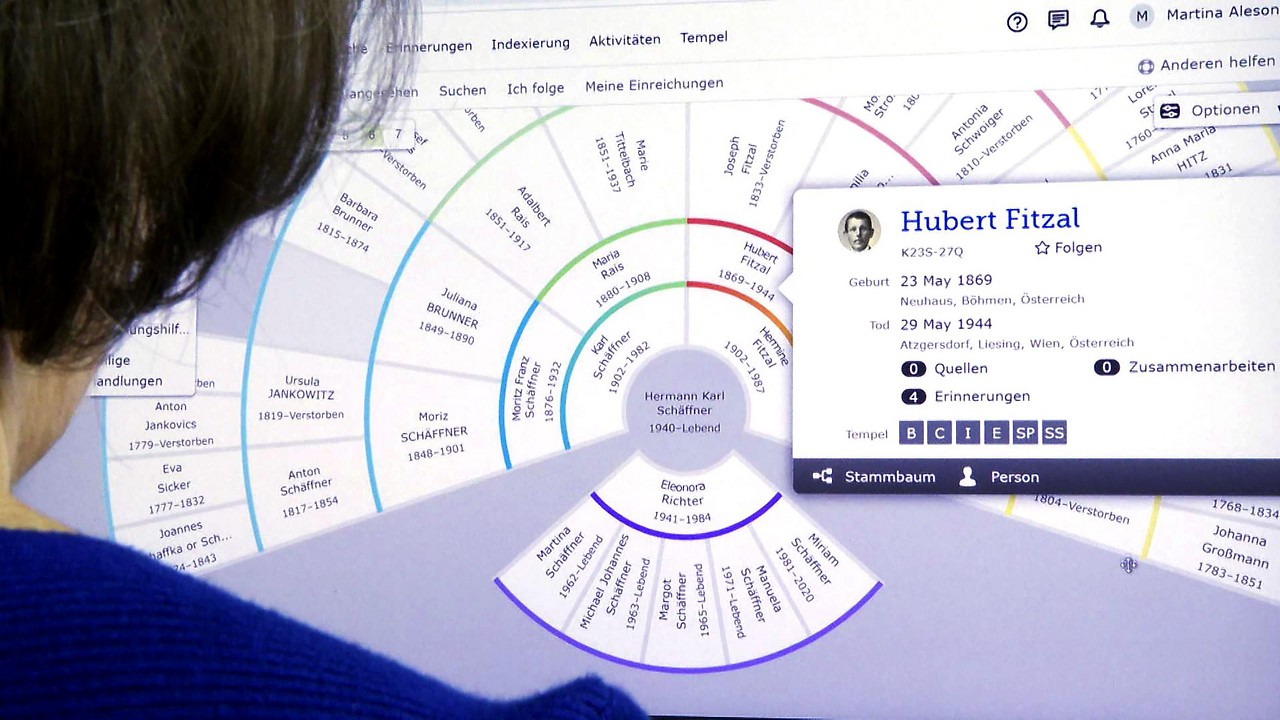

Seitenanfang der Datenbank ns-quellen.at (Bild: Forschungsbüro)

Die Datenbank ist auch für Laien übersichtlich.

Nicht über Verwandte, sondern Hausbewohner wird oft recherchiert.

Lokalinitiativen in Wien

wien.ORF.at: Wie sind Sie und Ihre Kolleginnen, Eva Blimlinger und Verena Pawlowsky, bei der Erstellung der Datenbank vorgegangen? Wie lange hat es gedauert vom Anstoß, also der Idee, bis zum Tag, an dem sie online ging?

Wendelin: Von der Idee bis zur Fertigstellung war es ein langer Weg. Die Idee wurde im Zuge der Arbeiten der Historikerkommission geboren, die ich schon erwähnt habe. Die Kommission hat ihre Arbeit 2002 abgeschlossen, da gab es erste Gespräche mit der Kultusgemeinde. 2004 folgten konkretere.

Danach haben wir versucht, Geld aufzutreiben. Diese Sache ist ja nicht ganz billig, da stecken viele finanzielle Mittel drinnen. Wir haben einen Antrag beim Zukunftsfonds, beim Nationalfonds und diversen anderen Geldgebern eingereicht und 2007 eine Zusage bekommen, allerdings nicht im erwarteten Ausmaß.

Das heißt, wir haben mit einer relativ abgespeckten Version zu arbeiten begonnen, bis das Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien gegründet wurde. Mit diesem Institut war es möglich, das Projekt in der ursprünglichen Weise aufzuziehen. Abgeschlossen wurde es schließlich im Februar dieses Jahres. Da ging die Datenbank online.

wien.ORF.at: Wie sehen also die Projektkosten insgemsamt aus?

Wendelin: In etwa 330.000 bis 340.000 Euro, so in dieser Größenordnung.

wien.ORF.at: Kann man schon etwas über die Nachfrage, also Klickzahlen usw., sagen?

Wendelin: Leider nein. Dieses Tool haben wir noch nicht implementiert. Wir wissen aber aus persönlichen Gesprächen, dass die Seite durchaus nachgefragt und benützt wird.

wien.ORF.at: Will man als Bewohner oder Angehöriger überhaupt wissen, was in der NS-Zeit mit seiner Immobilie bzw. seinen Angehörigen passiert ist?

Wendelin: Gerade in Wien gibt es sehr viele Lokalinitiativen von Personen, die jetzt nicht im persönlichen Sinn recherchieren, also dass Verwandte betroffen wären, sondern über Personen, die im Haus gewohnt haben.

In Wien gibt es ja viel Häuser, in denen verfolgte Menschen gewohnt haben. Ganz bekannt ist diese Geschichte vom neunten Bezirk, vom Servitenviertel. Da haben Bewohner gesagt: "Wir wollen wissen, was mit unserem Haus eigentlich war." Und sie fingen dann an, zu recherchieren. Für solche Gruppen ist das natürlich unproblematisch.

Aber es ist ja nicht nur so, dass man über Verfolgte oder Opfer recherchieren kann, man kann auch die Geschichte von Wehrmachtsangehörigen erforschen. "Was hat der Großvater im Krieg gemacht?" beispielsweise. Inwiefern diese Informationen dann zumutbar sind, muss jeder selber entscheiden.

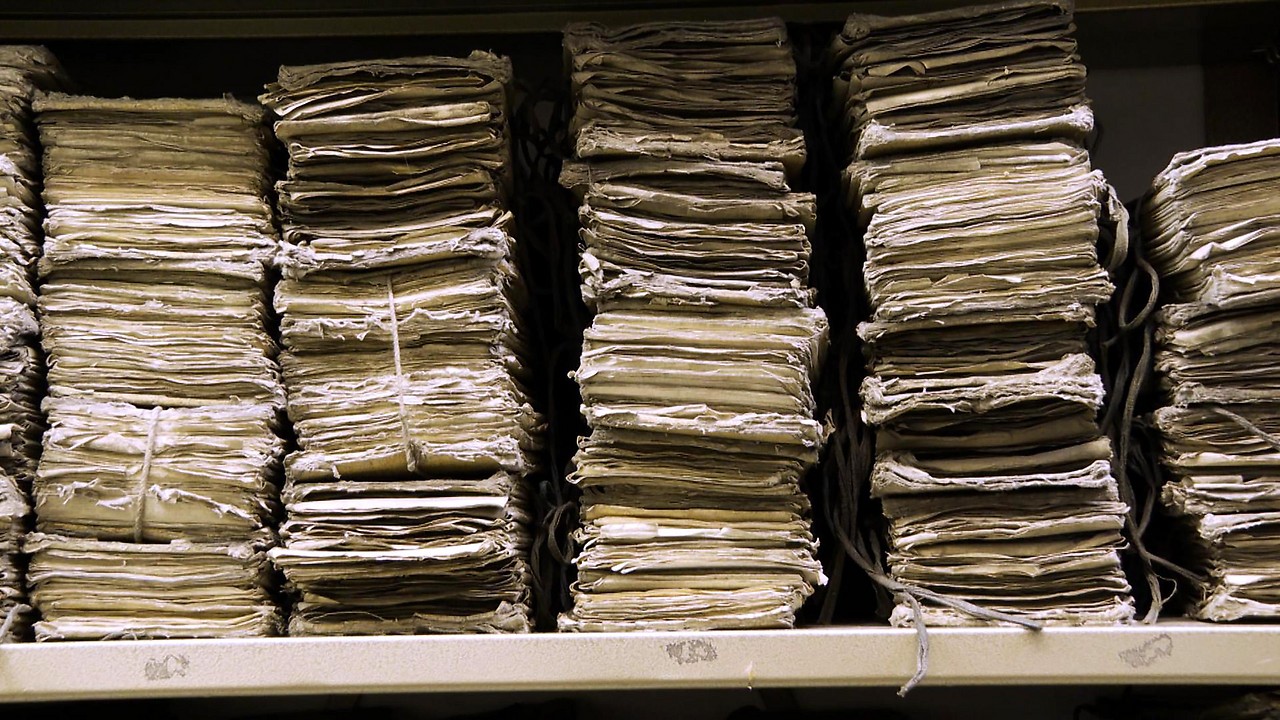

Relevante Gesetze sind auf der Plattform nachzulesen.

Gesetze über Entzug und Diskriminierung

wien.ORF.at: Die Plattform bietet auch einen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen, sowohl des NS-Vermögensentzugs, als auch der Rückstellung. Wie sahen die Gesetze zu Vermögensentzug und Rückstellung aus?

Wendelin: Ausgangspunkt beim Erfassen der Gesetze war, die zentralen Gesetze, die den Entzug und die Rückstellung betreffen, bereitzustellen. Es hat sich dann schnell herausgestellt, dass es schwer ist, eine scharfe Abgrenzung zu ziehen.

Also sind sehr viele Gesetze drinnen, die nicht direkt den Vermögensentzug betreffen, aber ganz allgemein diskriminierende Bestimmungen enthalten.

Dies weist darauf hin, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Diskriminierung und Vermögensentzug gegeben hat. Gleichzeitig wird auf Basis dieser Gesetze die NS-Idiologie sehr deutlich gemacht.

Und die Gesetze der Zweiten Republik zeigen, in welcher Breite dieses Thema die Zweite Republik und deren Gesetzgebung beschäftigt hat. Und auch in welcher Länge: Viele dieser Gesetze sind ja bis heute relevant.

wien.ORF.at: Welches Gesetz zum Beispiel?

Wendelin: Das Kunstrückgabegesetz ist so eines. Mit diesem hat sich die Republik Österreich verpflichtet, ihre Sammlungen und ihre Museen zu durchforsten und herauszufinden, ob es irgendwo noch zweifelhafte Gegenstände gibt, und zusätzlich herauszufinden, wem sie gehört haben und diese tatsächlich zurückzugeben.

Da ist Österreich sicher einzigartig. Es gibt immer Vorwürfe, dass Österreich immer sehr verzögert und nachlässig gehandelt hat in der Vergangenheit. Bezogen auf das Kunstrückgabegesetz ist Österreich aber vorbildhaft muss man sagen. In Deutschland gibt es keine vergleichbare Regelung.

wien.ORF.at: Da gab es doch vor kurzem einen Fall in einem Landesmuseums, wo herausgekommen ist, dass ein Gemälde dem Museum gar nicht gehört?

Wendelin: Ja, in Salzburg. Dieses Museum ist dem Kunstrückgabegesetz zwar nicht unterworfen, sie haben sich aber entschlossen, sich dieser Regelung anzuschließen und gesagt: "Auch wenn wir nicht verpflichtet sind, wollen wir das sauber haben."

Wendelin selber ist "in der glücklichen Lage", familär nicht involviert zu sein.

Nicht nur Opfer-, auch Tätergeschichten

wien.ORF.at: Sie haben auch schon viele Rechercheprojekte zu Fragen des Entzugs und der Restitution von gemeindeeigenen Liegenschaften durchgeführt. Wie geht die ansässige Politik mit diesen Ergebnissen um?

Wendelin: Zwei sehr große Projekte hat es da gegeben. Zum einen Liegenschaften des Bundes, zum anderen von der Gemeinde Wien. In beiden Fällen war es so, dass die Rechercheergebnisse an den Nationalfonds bzw. den Entschädigungsfonds übergeben und dort als Basis verwendet worden sind, um im Einzelfall vertieft für eventuelle Entschädigungen zu recherchieren.

Auf Basis des Entschädigungsgesetzes kann man ja auch selber einen Antrag stellen. "Diese Liegenschaft hat meiner Mutter, meiner Großmutter, meiner Familie gehört." Es wird dann überprüft, ob diese Ansprüche gerechtfertigt sind und Liegenschaften auch tatsächlich zurückgegeben. Das ist in nennenswertem Ausmaß auch schon passiert.

wien.ORF.at: Und das wird mit den Quellen überprüft, die Sie auf der Datenbank vorstellen?

Wendelin: Ja, genau.

wien.ORF.at: Die Plattform enthält auch Informationen über jene Vermögenswerte, die vor der NS-Zeit, also während des Ständestaates, entzogen wurden. Nach welchen Gesetzen wurde hier bei Vermögensentzug verfahren?

Wendelin: Da geht es vor allem um sozialdemokratisches oder kommunistisches Vermögen, das im Ständestaat enteignet worden ist. Die sozialdemokratische Partei, die kommunistische Partei und auch die NSDAP sind damals schlicht und einfach verboten und deren Vermögen einfach beschlagnahmt worden.

Die Organisationen sind aufgelöst worden, und auf diese Weise ist das Eigentum der Vaterländischen Front oder dem Staat direkt zugefallen.

wien.ORF.at: Was haben Sie selber bei derartigen Recherchen schon herausgefunden? Haben Sie schon Ahnenforschung betrieben oder über eigene Immobilien recherchiert?

Wendelin: Ich bin in der glücklichen Lage, familiär in keiner Weise involviert zu sein. Meine Eltern und Großeltern waren weder Verfolgte noch Verfolger. Man findet bei Recherchen dieser Art ja nicht nur Opfergeschichten über seine Ahnen heraus, oft auch Tätergeschichten. Persönlich bin ich zum Glück nicht involviert.

Interview: Laura Leuchtenmüller, wien.ORF.at

Zur Person

Harald Wendelin (Bild: forschungsbüro)Harald Wendelin studierte Soziologie, Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik an der Universität Wien und promovierte 1998.

Er betrieb Provenienzforschung in der Bibliothek des österreichischen Parlaments, im Vorarlberger Landesmuseum und arbeitete beim Forschungsprojekt "Die Wunden des Staates. Die Versorgung der Kriegsopfer des Ersten Weltkrieges in Österreich" der Uni Wien mit, um einige Projekte zu nennen.

Wendelin ist Mitglied des "forschungsbüros", ein Verein für kulturelle und wirtschaftliche Dienstleistungen, mit dem er auch die Datenbank "ns-quellen.at" entwickelte.

Der Link dazu.

http://www.ns-quellen.at/

LG Harry

Neue Datenbank hilft bei Ahnenforschung

Was haben meine Vorfahren während des Krieges gemacht? Ist mein Haus arisiert worden? Wer Antworten auf solche Fragen sucht, dem hilft die neue Datenbank ns-quellen.at, die Harald Wendelin mitentwickelte. wien.ORF.at traf den Historiker.

"Wo finde ich etwas über meinen Großvater?" So lauteten die Anfragen.

Anfragen von "interessierten Laien"

wien.ORF.at: Die Datenbank ns-quellen.at, die Sie mit auf die Beine gestellt haben, hält Quellen zu Arisierung, Vermögensentzug und Rückstellung während und nach der NS-Zeit bereit. Für wen ist die Plattform vordergründig gedacht?

Wendelin: Ziel war es von Anfang an, diese Plattform sowohl für interessierte Laien, als auch für Fachleute zur Verfügung zu stellen. Hintergrund ist ja, dass im Rahmen der Arbeiten der Historikerkommission immer wieder Anfragen gekommen sind, zunächst von Laien: "Wo finde ich etwas über meinen Großvater?".

Zusätzlich ist aber im Laufe der Arbeiten der Historikerkommission sehr viel Wissen generiert worden, das eigentlich nirgendwo dokumentiert war. Und das ist natürlich für Fachleute interessant.

wien.ORF.at: "Die Plattform weist Ihnen den Weg in die komplexe Welt des historischen Grundbuches" wird auf der Seite angekündigt. Was ist so komplex am Grundbuch und wie kann die Plattform helfen?

Wendelin: Das Grundbuch ist die entscheidende Quelle, um überhaupt die Arisierung und Restitution von Immobilien zu rekonstruieren. Es scheint relativ leicht zugänglich zu sein.

In Folge von Zusammenlegung von Bezirksgerichten oder Änderungen von Verwaltungsgrenzen ist aber die Zuständigkeit von den Katastralgemeinden zu Bezirksgerichten übergewandert. Und es ist nirgends zentral verzeichnt, wo eigentlich historische Grundbücher zu einzelnen Gemeinden liegen.

Zum anderen ist es so, dass sich das Grundbuch nicht jedem auf den ersten Blick erschließt. Also man braucht gewisse Hinweise, wie es überhaupt zu lesen ist. Diese bietet die Plattform.

Seitenanfang der Datenbank ns-quellen.at (Bild: Forschungsbüro)

Die Datenbank ist auch für Laien übersichtlich.

Nicht über Verwandte, sondern Hausbewohner wird oft recherchiert.

Lokalinitiativen in Wien

wien.ORF.at: Wie sind Sie und Ihre Kolleginnen, Eva Blimlinger und Verena Pawlowsky, bei der Erstellung der Datenbank vorgegangen? Wie lange hat es gedauert vom Anstoß, also der Idee, bis zum Tag, an dem sie online ging?

Wendelin: Von der Idee bis zur Fertigstellung war es ein langer Weg. Die Idee wurde im Zuge der Arbeiten der Historikerkommission geboren, die ich schon erwähnt habe. Die Kommission hat ihre Arbeit 2002 abgeschlossen, da gab es erste Gespräche mit der Kultusgemeinde. 2004 folgten konkretere.

Danach haben wir versucht, Geld aufzutreiben. Diese Sache ist ja nicht ganz billig, da stecken viele finanzielle Mittel drinnen. Wir haben einen Antrag beim Zukunftsfonds, beim Nationalfonds und diversen anderen Geldgebern eingereicht und 2007 eine Zusage bekommen, allerdings nicht im erwarteten Ausmaß.

Das heißt, wir haben mit einer relativ abgespeckten Version zu arbeiten begonnen, bis das Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien gegründet wurde. Mit diesem Institut war es möglich, das Projekt in der ursprünglichen Weise aufzuziehen. Abgeschlossen wurde es schließlich im Februar dieses Jahres. Da ging die Datenbank online.

wien.ORF.at: Wie sehen also die Projektkosten insgemsamt aus?

Wendelin: In etwa 330.000 bis 340.000 Euro, so in dieser Größenordnung.

wien.ORF.at: Kann man schon etwas über die Nachfrage, also Klickzahlen usw., sagen?

Wendelin: Leider nein. Dieses Tool haben wir noch nicht implementiert. Wir wissen aber aus persönlichen Gesprächen, dass die Seite durchaus nachgefragt und benützt wird.

wien.ORF.at: Will man als Bewohner oder Angehöriger überhaupt wissen, was in der NS-Zeit mit seiner Immobilie bzw. seinen Angehörigen passiert ist?

Wendelin: Gerade in Wien gibt es sehr viele Lokalinitiativen von Personen, die jetzt nicht im persönlichen Sinn recherchieren, also dass Verwandte betroffen wären, sondern über Personen, die im Haus gewohnt haben.

In Wien gibt es ja viel Häuser, in denen verfolgte Menschen gewohnt haben. Ganz bekannt ist diese Geschichte vom neunten Bezirk, vom Servitenviertel. Da haben Bewohner gesagt: "Wir wollen wissen, was mit unserem Haus eigentlich war." Und sie fingen dann an, zu recherchieren. Für solche Gruppen ist das natürlich unproblematisch.

Aber es ist ja nicht nur so, dass man über Verfolgte oder Opfer recherchieren kann, man kann auch die Geschichte von Wehrmachtsangehörigen erforschen. "Was hat der Großvater im Krieg gemacht?" beispielsweise. Inwiefern diese Informationen dann zumutbar sind, muss jeder selber entscheiden.

Relevante Gesetze sind auf der Plattform nachzulesen.

Gesetze über Entzug und Diskriminierung

wien.ORF.at: Die Plattform bietet auch einen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen, sowohl des NS-Vermögensentzugs, als auch der Rückstellung. Wie sahen die Gesetze zu Vermögensentzug und Rückstellung aus?

Wendelin: Ausgangspunkt beim Erfassen der Gesetze war, die zentralen Gesetze, die den Entzug und die Rückstellung betreffen, bereitzustellen. Es hat sich dann schnell herausgestellt, dass es schwer ist, eine scharfe Abgrenzung zu ziehen.

Also sind sehr viele Gesetze drinnen, die nicht direkt den Vermögensentzug betreffen, aber ganz allgemein diskriminierende Bestimmungen enthalten.

Dies weist darauf hin, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Diskriminierung und Vermögensentzug gegeben hat. Gleichzeitig wird auf Basis dieser Gesetze die NS-Idiologie sehr deutlich gemacht.

Und die Gesetze der Zweiten Republik zeigen, in welcher Breite dieses Thema die Zweite Republik und deren Gesetzgebung beschäftigt hat. Und auch in welcher Länge: Viele dieser Gesetze sind ja bis heute relevant.

wien.ORF.at: Welches Gesetz zum Beispiel?

Wendelin: Das Kunstrückgabegesetz ist so eines. Mit diesem hat sich die Republik Österreich verpflichtet, ihre Sammlungen und ihre Museen zu durchforsten und herauszufinden, ob es irgendwo noch zweifelhafte Gegenstände gibt, und zusätzlich herauszufinden, wem sie gehört haben und diese tatsächlich zurückzugeben.

Da ist Österreich sicher einzigartig. Es gibt immer Vorwürfe, dass Österreich immer sehr verzögert und nachlässig gehandelt hat in der Vergangenheit. Bezogen auf das Kunstrückgabegesetz ist Österreich aber vorbildhaft muss man sagen. In Deutschland gibt es keine vergleichbare Regelung.

wien.ORF.at: Da gab es doch vor kurzem einen Fall in einem Landesmuseums, wo herausgekommen ist, dass ein Gemälde dem Museum gar nicht gehört?

Wendelin: Ja, in Salzburg. Dieses Museum ist dem Kunstrückgabegesetz zwar nicht unterworfen, sie haben sich aber entschlossen, sich dieser Regelung anzuschließen und gesagt: "Auch wenn wir nicht verpflichtet sind, wollen wir das sauber haben."

Wendelin selber ist "in der glücklichen Lage", familär nicht involviert zu sein.

Nicht nur Opfer-, auch Tätergeschichten

wien.ORF.at: Sie haben auch schon viele Rechercheprojekte zu Fragen des Entzugs und der Restitution von gemeindeeigenen Liegenschaften durchgeführt. Wie geht die ansässige Politik mit diesen Ergebnissen um?

Wendelin: Zwei sehr große Projekte hat es da gegeben. Zum einen Liegenschaften des Bundes, zum anderen von der Gemeinde Wien. In beiden Fällen war es so, dass die Rechercheergebnisse an den Nationalfonds bzw. den Entschädigungsfonds übergeben und dort als Basis verwendet worden sind, um im Einzelfall vertieft für eventuelle Entschädigungen zu recherchieren.

Auf Basis des Entschädigungsgesetzes kann man ja auch selber einen Antrag stellen. "Diese Liegenschaft hat meiner Mutter, meiner Großmutter, meiner Familie gehört." Es wird dann überprüft, ob diese Ansprüche gerechtfertigt sind und Liegenschaften auch tatsächlich zurückgegeben. Das ist in nennenswertem Ausmaß auch schon passiert.

wien.ORF.at: Und das wird mit den Quellen überprüft, die Sie auf der Datenbank vorstellen?

Wendelin: Ja, genau.

wien.ORF.at: Die Plattform enthält auch Informationen über jene Vermögenswerte, die vor der NS-Zeit, also während des Ständestaates, entzogen wurden. Nach welchen Gesetzen wurde hier bei Vermögensentzug verfahren?

Wendelin: Da geht es vor allem um sozialdemokratisches oder kommunistisches Vermögen, das im Ständestaat enteignet worden ist. Die sozialdemokratische Partei, die kommunistische Partei und auch die NSDAP sind damals schlicht und einfach verboten und deren Vermögen einfach beschlagnahmt worden.

Die Organisationen sind aufgelöst worden, und auf diese Weise ist das Eigentum der Vaterländischen Front oder dem Staat direkt zugefallen.

wien.ORF.at: Was haben Sie selber bei derartigen Recherchen schon herausgefunden? Haben Sie schon Ahnenforschung betrieben oder über eigene Immobilien recherchiert?

Wendelin: Ich bin in der glücklichen Lage, familiär in keiner Weise involviert zu sein. Meine Eltern und Großeltern waren weder Verfolgte noch Verfolger. Man findet bei Recherchen dieser Art ja nicht nur Opfergeschichten über seine Ahnen heraus, oft auch Tätergeschichten. Persönlich bin ich zum Glück nicht involviert.

Interview: Laura Leuchtenmüller, wien.ORF.at

Zur Person

Harald Wendelin (Bild: forschungsbüro)Harald Wendelin studierte Soziologie, Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik an der Universität Wien und promovierte 1998.

Er betrieb Provenienzforschung in der Bibliothek des österreichischen Parlaments, im Vorarlberger Landesmuseum und arbeitete beim Forschungsprojekt "Die Wunden des Staates. Die Versorgung der Kriegsopfer des Ersten Weltkrieges in Österreich" der Uni Wien mit, um einige Projekte zu nennen.

Wendelin ist Mitglied des "forschungsbüros", ein Verein für kulturelle und wirtschaftliche Dienstleistungen, mit dem er auch die Datenbank "ns-quellen.at" entwickelte.

Der Link dazu.

http://www.ns-quellen.at/

LG Harry

Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: