Wie ein Teleskop wird die Bohrung nach unten hin schmäler, weiter unten sind die Bohrmeißeln nur rund zwei Handflächen breit.

© Christian Fischer

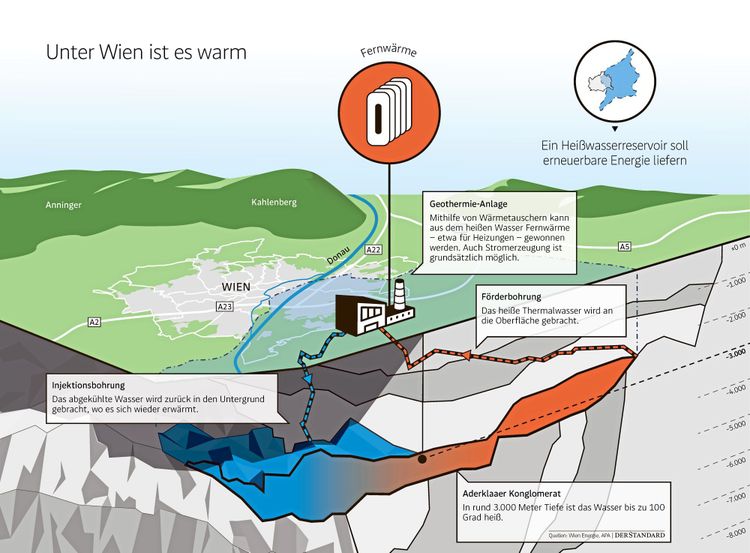

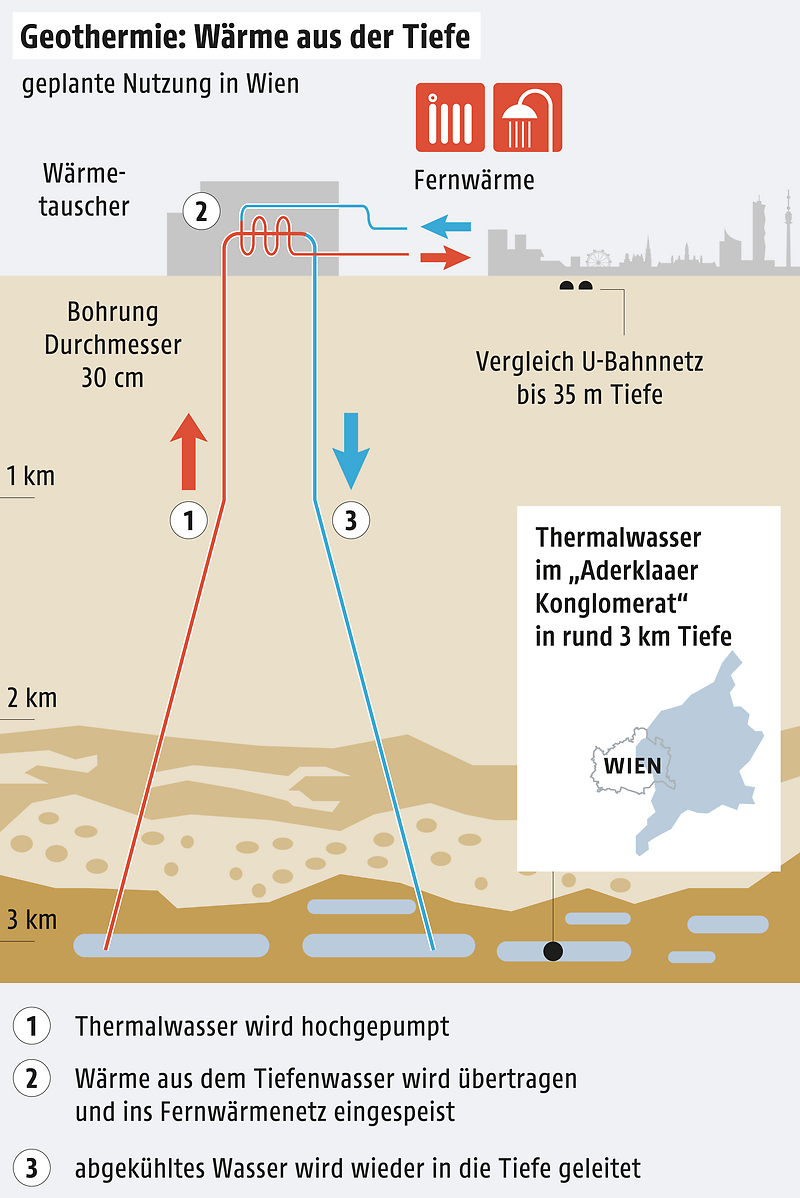

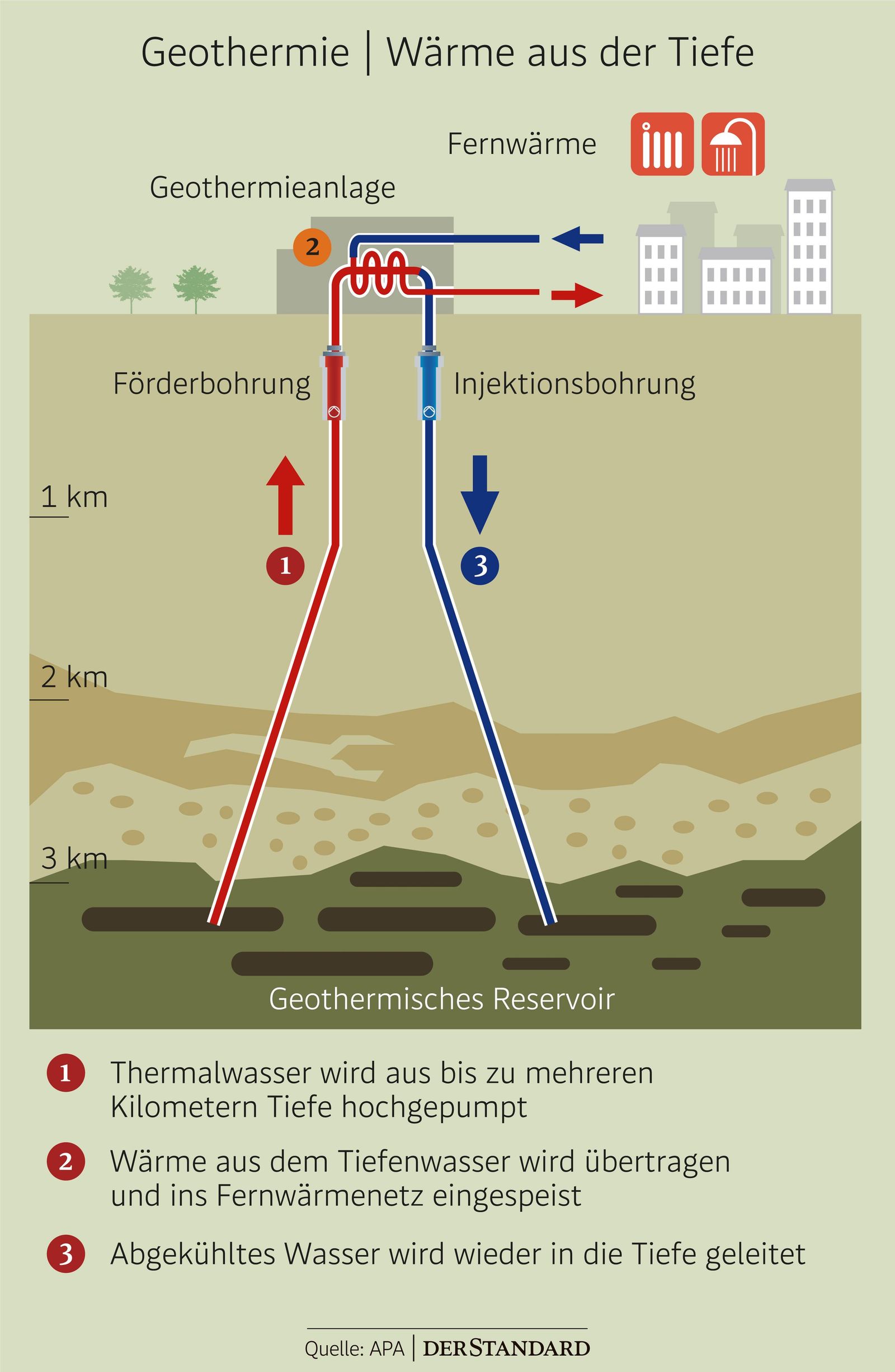

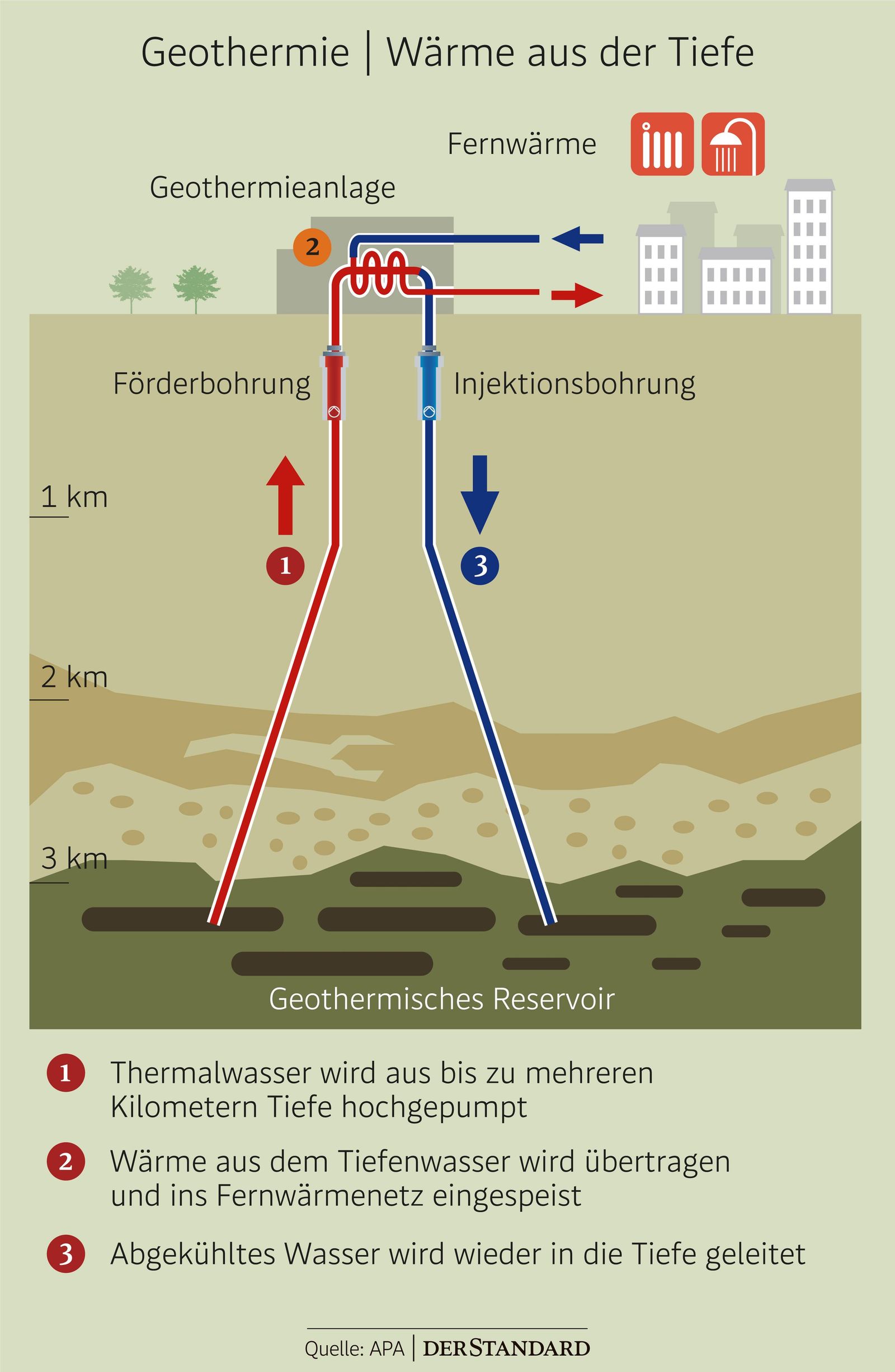

Früher bohrten die rostigen Rohre, die fein säuberlich aufgestapelt auf der Baustelle liegen, tiefe Löcher, um Erdöl und Erdgas an die Oberfläche zu pumpen. Auch heute werden sie wieder in die Erde getrieben, dieses Mal mit einem anderen Ziel: Sie bahnen sich einen Weg 3000 Meter in die Tiefe bis ins Aderklaaer Konglomerat, einer breiten Schotterschicht unter Wien. Dort lagert heißes Wasser, das einem großen Teil Wiens den Ausstieg aus dem Erdgas ermöglichen soll.

Die Wärme, die da unter Wien liegt, kann enorme Energiemengen liefern. Pro 100 Meter Tiefe steigt die Temperatur um etwa drei Grad, im Aderklaaer Konglomerat erreicht sie rund 100 Grad. Das heiße Wasser soll an die Oberfläche gepumpt werden und die Wärme an das Fernwärmenetz abgeben.

Das Mammutprojekt von Wien Energie und OMV wird über das Fernwärmenetz laut Plan bis zu 200.000 Wiener Haushalte mit Energie zum Heizen und Kühlen versorgen. Dazu wollen die Unternehmen bis zu sieben Tiefengeothermie-Anlagen aufstellen. Die erste Anlage, die wenige Gehminuten von der U-Bahn-Station Seestadt entfernt entsteht, soll ab 2028 etwa 20.000 Haushalte versorgen. Die nächste, noch in Planung, soll dann etwa die dreifache Menge schaffen – damit würde sie in etwa so viel Energie liefern, wie die Müllverbrennungsanlage Spittelau.

Seit 17. Dezember wird für die erste Anlage gebohrt, im Herbst soll Wasser nach oben geholt werden. "Wir hoffen, dass dann auch politisch mehr Dynamik entsteht", sagt Peter Keglovic. "Wir brauchen dringend einige Anpassungen der Gesetze, damit wir zügig weitermachen können." Der Projektleiter für Tiefe Geothermie bei Wien Energie steht auf dem Bohrplatz nahe der Seestadt. Minzgrüne Lärmschutzwände sind um den Bohrturm aufgestellt; Arbeiter mit weißen Helmen sind auf dem rund 1,5 Hektar großen Bohrplatz unterwegs. Wie die meisten hier beschäftigte sich auch Keglovic während seines Studiums mit der Suche nach Erdöl und Erdgas. Mit seiner Diplomarbeit an der Montan Universität Leoben schwenkte er dann thematisch um zur Tiefengeothermie. Das war vor 15 Jahren. Damals wie heute hat diese klimaschonende Form der Energiegewinnung in Österreich gegenüber der Gewinnung von Erdöl und Erdgas das Nachsehen.

Denn Projekte wie jenes in Aspern stehen vor komplizierten Genehmigungsprozessen. Mindestens drei Behörden müssen grünes Licht geben – ebenso sämtliche Grundbesitzer, unter deren Grundstücken gebohrt werden soll. Das sind viele, denn zu der Anlage führen zwei Rohre, die jeweils schräg in verschiedene Richtungen nach unten führen. Durch eines kommt das heiße Wasser nach oben in die Wärmepumpe, durch das andere fließt es abgekühlt wieder zurück in die Tiefe. Damit erstreckt sich das Projekt über das Erdreich von rund 300 Grundstücken.

rk/Google Satellite

Wird statt nach Wärme nach Erdöl oder Erdgas gebohrt, sind die Genehmigungen viel einfacher zu bekommen. Erdöl und Erdgas sind im Mineralrohstoffgesetz (MinroG) sogenannte bundeseigene Rohstoffe. Um sie an die Oberfläche zu befördern, braucht es bloß die Zustimmung des Staates – nicht jene von sämtlichen Grundbesitzenden.

Eine ähnliche Regelung wünschen sich Wien Energie und OMV auch für Wärme. Bisher werde die Tiefe Geothermie gesetzlich kaum berücksichtigt. Im Fall des Projekts in Aspern klappte die Genehmigung dennoch: Die Unternehmen starteten zwei Jahre vor Bohrstart mit einer Info-Kampagne. Mit Erfolg: Letztendlich gab es keine Vorbehalte.

Ein Arbeiter geht über den Bohrplatz der Anlage Aspern.

© Christian Fischer

"In unseren Nachbarländern sind die Vereinfachungen schon lange umgesetzt", kritisiert Keglovic. In Deutschland, zum Beispiel, gilt Wärme als bergfreier Bodenschatz. München ist 2004 groß in die Tiefengeothermie eingestiegen. Vorreiter ist jedoch Frankreich: Paris nutzt die Technologie bereits seit den 70ern. Doch auch andere Städte wollen nachziehen, etwa in Deutschland erlebt die Geothermie derzeit einen Boom – immer mehr Städte wollen die Technologie nutzen, wenngleich sowohl die Baukosten als auch verschiedene Risiken, die die Bohrungen mit sich bringen, den Trend bremsen. "Seit Russlands Überfall auf die Ukraine merken wir, dass das Interesse vieler Städte steigt", sagt Keglovic. "Die Tiefengeothermie macht energiepolitisch unabhängig."

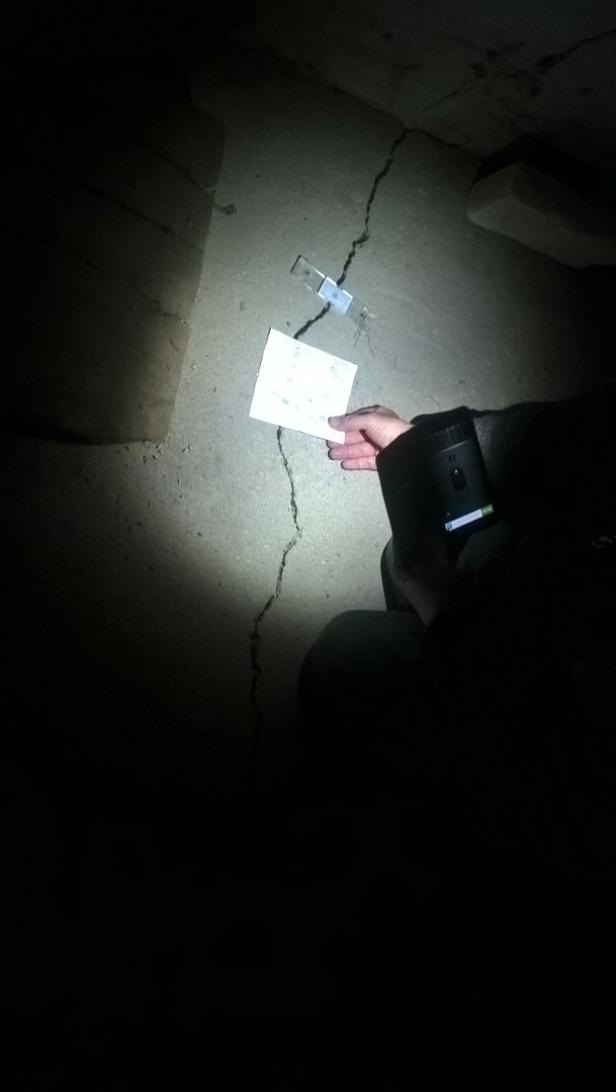

Peter Keglovic, Projektleiter für Tiefe Geothermie bei Wien Energie, im Infocenter neben dem Bohrplatz.

© Christian Fischer

Regierung kündigt Geothermie-Strategie an

Im Regierungsprogramm haben ÖVP, SPÖ und Neos nun eine Bundesstrategie für Geothermie angekündigt. Das Ziel seien konkrete Ausbauziele und die Unterstützung auf dem Weg dorthin. Dazu sollen unter anderem das Mineralrohstoffgesetz sowie das Wasserrechtsgesetz angepasst werden. Auch Förderungen sind geplant, um das Risiko abzufedern, falls die Bohrungen doch erfolglos bleiben. Schließlich sind hohe Investitionen nötig: das gemeinsame Vorhaben von Wien Energie und OMV hat ein geplantes Investitionsvolumen von rund 90 Millionen Euro.

"Die öffentliche Hand kann die Risiken – die immer auch ein Mehr ein Kapitalkosten bedeuten – durch finanzielle Unterstützung, aber auch einen klaren Rechtsrahmen und effiziente Verfahren reduzieren", meint dazu auch Christoph Dolna-Gruber von der Österreichischen Energieagentur. Dabei gehe es nicht darum, Genehmigungen oder Verfahren abzuwenden, sondern die tiefe Geothermie überhaupt im Rechtsrahmen abzubilden. Das gelte vor allem für das Mineralrohstoff- und das Wasserrechtsgesetz, aber für das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz: Die Technologie dort aufzunehmen, würde ihr "überragendes öffentliches Interesse" zuschreiben.

"Geothermie liefert das ganze Jahr hinweg konstante Wärme und ist dabei brennstoffunabhängig", sagt Dolna-Gruber. Damit sei sie ein wichtiges Puzzlestück, um importierte fossile Energie in der Wärmeversorgung zu ersetzen. Dazu kommt noch: Sie braucht sehr wenig Platz.

Salzig wie im Meer ist das Wasser aus dem Aderklaaer Becken. In einem großen Becken wird es anfangs gesammelt, bevor der Betrieb tatsächlich startet.

© Christian Fischer

Mini-Beben abfangen

Auch Basel hatte Anfang der 2000er ähnliche Pläne. Ein Geothermie-Projekt sollte saubere Energie für die Schweizer Stadt liefern – bis die Erde bebte. Die Bohrungen lösten ein Erdbeben der Stärke 3,4 aus, weitere kleine Beben sollten folgen. Größere Schäden richteten die Beben nicht an, doch die Unterstützung der Bevölkerung war dahin. Bestehen ähnliche Risiken auch in Wien?

Maria-Theresia Apoloner, Seismologin bei der Geosphere Austria, verneint. Die Tiefengeothermie und mögliche Mikrobeben seien heute viel besser erforscht. Vor allem die sogenannte hydrothermale Geothermie, wie sie für Wien geplant ist, berge weniger Risiko als die petrothermale Geothermie, weil hierbei natürlich vorhandenes Tiefenwasser genutzt und nicht zusätzlich Wasser unter hohem Druck in das Gestein gepresst wird. Nahe des Projekts in Aspern sind dennoch mehrere Sonden im Erdreich installiert, die Echtzeit-Daten an die Geosphere Austria senden. Die Sonden registrieren Bewegungen im Nanometer-Bereich – und schlagen im Fall Alarm. Auf jede noch so kleine Bewegung werde dann sofort reagiert, so Apoloner. Im Gegensatz zu natürlichen Beben könne man induzierte Beben regulieren. In Basel habe man noch nicht auf solche Vorboten geachtet.

Auch die OMV und Wien Energie sind sich sicher: Man kenne den Wiener Untergrund so gut, dass aus zumindest heutiger Sicht mit keinen Überraschungen zu rechnen sei. Aus dem Infocenter am Rand des Bohrplatzes schaut dennoch eine kleine Statue mit Ritterturm im Arm in Richtung Bohrturm: die heilige Barbara, die Schutzheilige der Bergleute.

(Alicia Prager, 19.05.2024)

Großes Heißwasservorkommen unter Wien

Großes Heißwasservorkommen unter Wien