ORF-NÖ. Serie 100 JAHRE NIEDERÖSTERREICH:

Historisches zur Trennung 1921 und zeitgeschichtlich relevante Themen zum Bundesland Niederösterreich bis zur Gegenwart

Niederösterreich: Ein Bundesland feiert Geburtstag

Vor genau 100 Jahren, am 29. Dezember 1921, wurde die Trennung von Niederösterreich und Wien beschlossen, in Kraft getreten ist sie am 1. Jänner 1922. Die Gründe dafür waren vielfältig. Bis zu einer eigenen Landeshauptstadt dauerte es noch einmal mehr als 60 Jahre.

Online seit heute, 6.21 Uhr

Historisches zur Trennung 1921 und zeitgeschichtlich relevante Themen zum Bundesland Niederösterreich bis zur Gegenwart

Niederösterreich: Ein Bundesland feiert Geburtstag

Vor genau 100 Jahren, am 29. Dezember 1921, wurde die Trennung von Niederösterreich und Wien beschlossen, in Kraft getreten ist sie am 1. Jänner 1922. Die Gründe dafür waren vielfältig. Bis zu einer eigenen Landeshauptstadt dauerte es noch einmal mehr als 60 Jahre.

Online seit heute, 6.21 Uhr

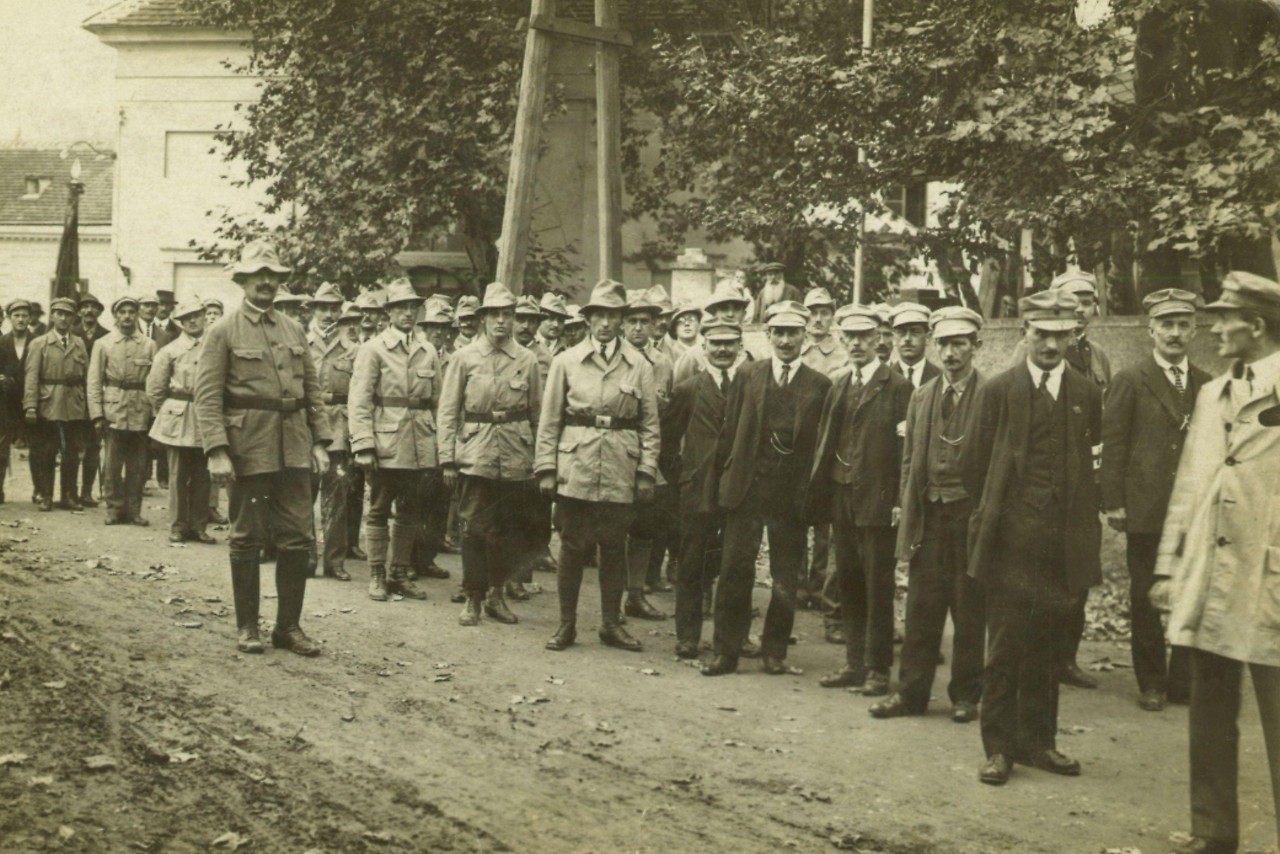

Niederösterreich war bis Herbst 1918 ein Kronland der österreichisch-ungarischen Monarchie. Noch bevor Kaiser Karl I. auf die Fortführung der Regierungsgeschäfte verzichtete, trat am 5. November 1918 im Niederösterreichischen Landhaus in der Wiener Innenstadt die Provisorische Landesversammlung zusammen, die aus 120 Mitgliedern bestand, und wählte den Christlichsozialen Leopold Steiner zum Landeshauptmann. Wien gehörte damals noch zu Niederösterreich.

Die ersten Landtagswahlen am 4. Mai 1919 brachte den Sozialdemokraten mit 64 Mandaten die absolute Mehrheit, die Christlichsozialen kamen auf 45 Mandate, die Deutschnationalen erhielten sieben Sitze. „Den sozialdemokratischen Erfolg ermöglicht hatte deren Dominanz in Wien, wo die Partei zu einer der erfolgreichsten Fraktionen der Welt werden sollte. Die einstimmig erfolgte Wahl Albert Severs bescherte der Sozialdemokratie ihren einzigen Landeshauptmann in Niederösterreich“, heißt es in dem im Haymon-Verlag erschienenen Standardwerk „Niederösterreich. Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart“, verfasst von Stefan Eminger und Ernst Langthaler.

Die unterschiedlichen Motive für die Trennung

Die Trennung von Niederösterreich und Wien wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts diskutiert. 1919 wollten vor allem die Konservativen die Trennung, nicht nur die Vertreter der niederösterreichischen Bauern, sondern auch die Christlichsozialen der übrigen Bundesländer drängten auf die Teilung, vor allem deshalb, weil das nun sozialdemokratisch regierte Niederösterreich als das weitaus größte und bevölkerungsreichste Gebiet die anderen Länder dominiert hätte.

„Die Fronten verliefen teilweise auch durch die einzelnen Parteien. So argumentierten die Wiener Christlichsozialen und die niederösterreichischen Sozialdemokraten eher gegen eine Separation. Sie fürchteten ihre Marginalisierung und versuchten ihre Zustimmung zu einer Trennung an Bedingungen zu knüpfen“, schreiben Eminger/Langthaler.

Niederösterreichisches Landesarchiv

Niederösterreichisches Landesarchiv

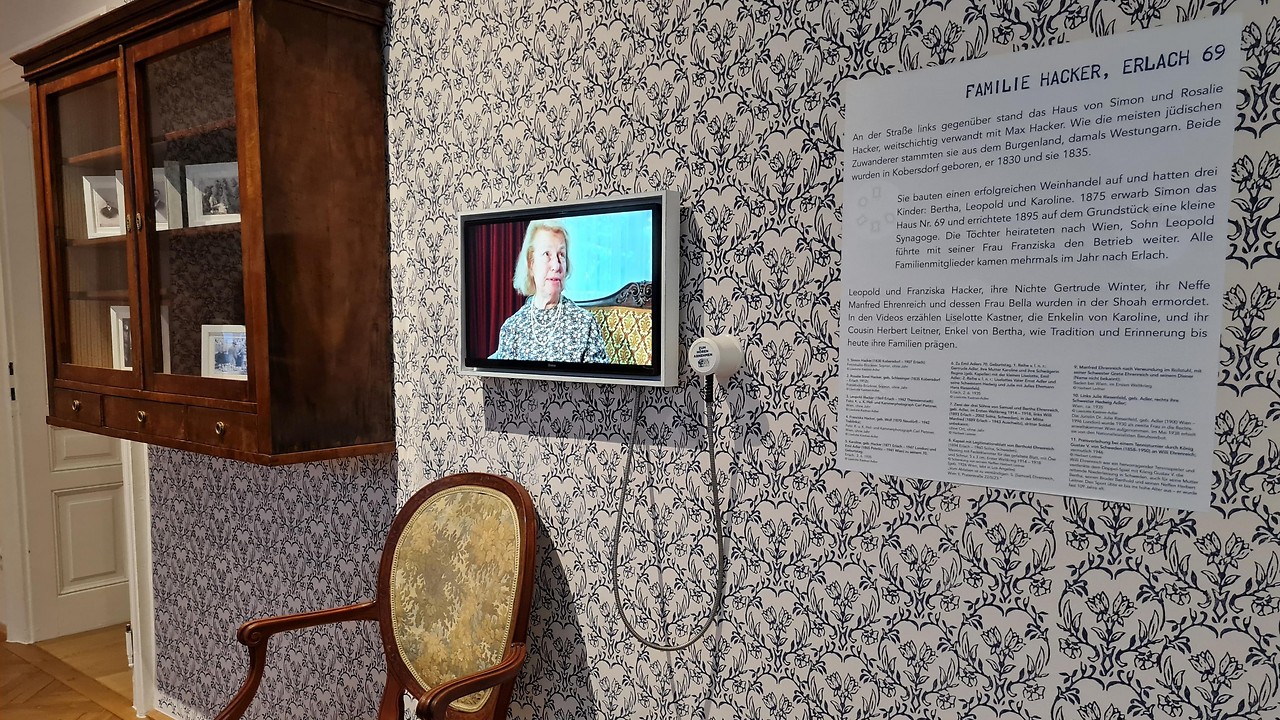

In diesem Saal im Niederösterreichischen Landhaus in der Wiener Herrengasse wurden Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Landes- und Bundesgeschichte getroffen

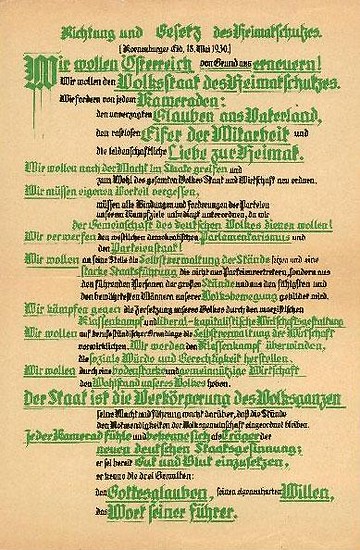

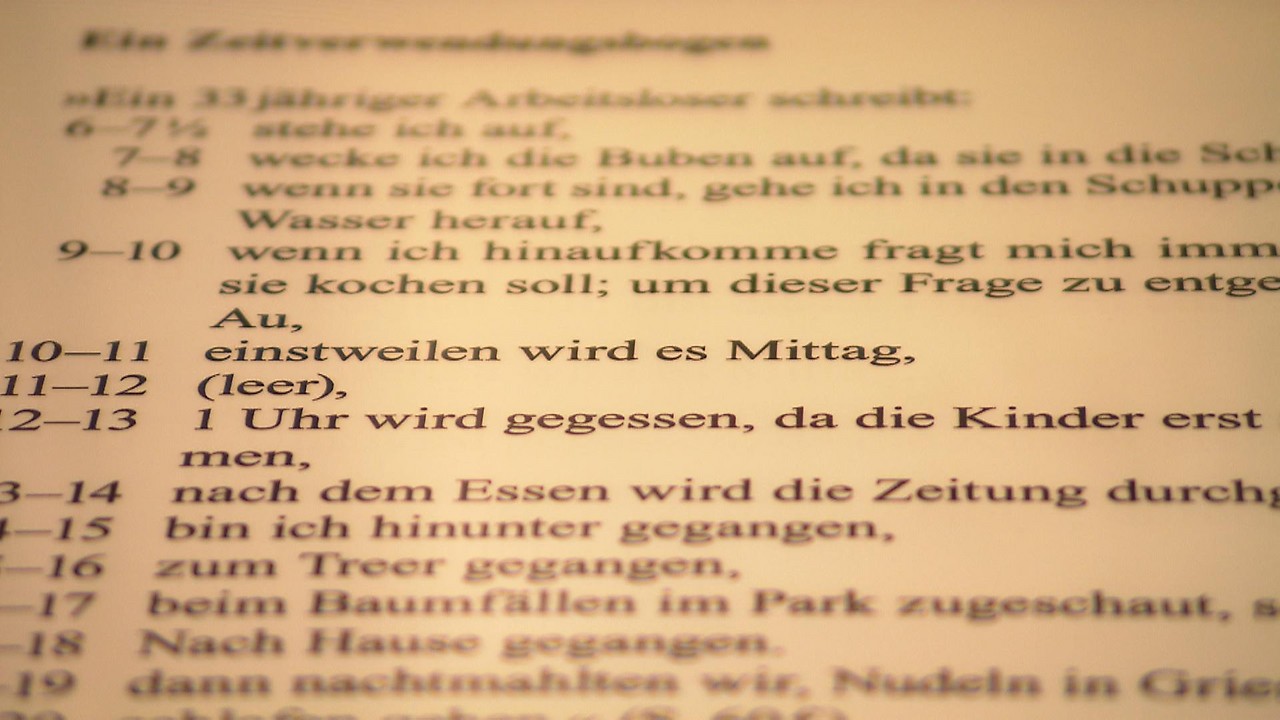

Die rechtliche Grundlage für die Trennung von Niederösterreich und Wien und damit für die politische Eigenständigkeit der beiden Bundesländer hatte die im Herbst 1920 beschlossene Bundesverfassung geschaffen, die am 10. November 1920 in Kraft getreten war. Schon in der Bundesverfassung wurde Niederösterreich in zwei weitgehend autonome Landesteile (Stadt Wien und Niederösterreich-Land) getrennt. Am 30. November 1920 gab sich Niederösterreich-Land eine eigene Verfassung (siehe Bild ganz oben), einen knappen Monat später folgte Wien. Bis zur endgültigen Trennung existierte noch ein gemeinsamer Landtag und eine gemeinsame Verfassung.

Für die Trennung von Wien und Niederösterreich – drei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und nach dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie – wurden also vor allem macht- und staatspolitische Gründe, aber auch die großen Unterschiede in Alltag und Lebenskultur angeführt. Das sozialdemokratische Wien und das christlich-soziale Niederösterreich wollten die Trennung, jeder erwartete sich politische Vorteile durch absolute Mehrheitsverhältnisse.

Die Nachteile der Trennung

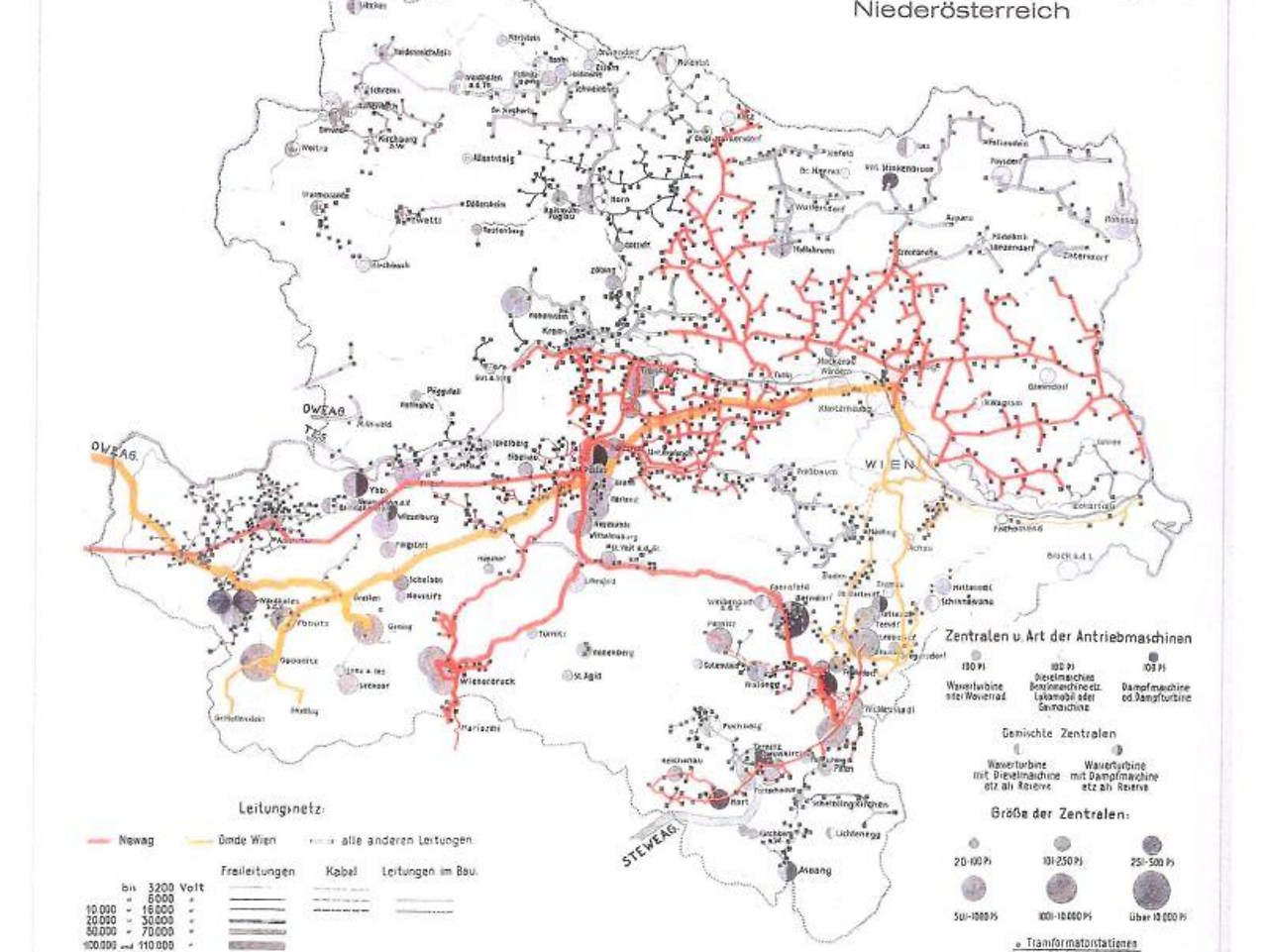

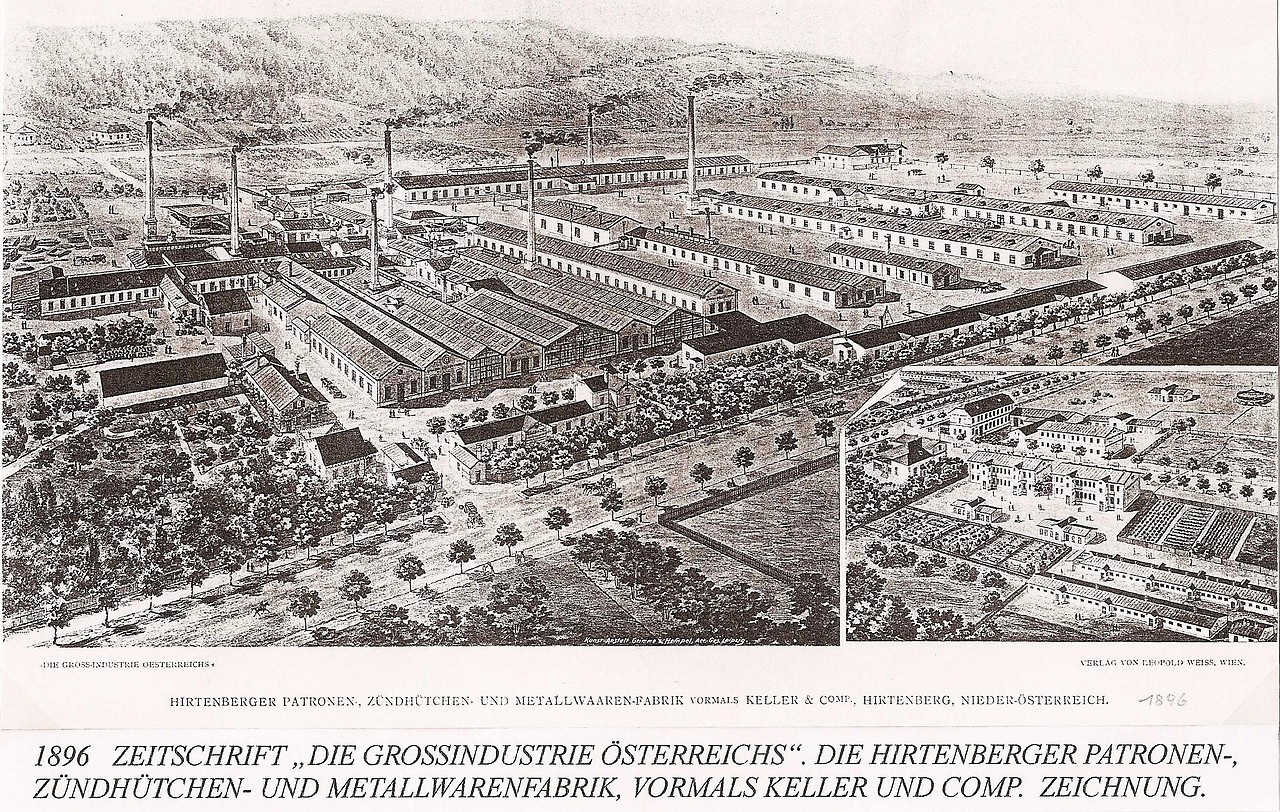

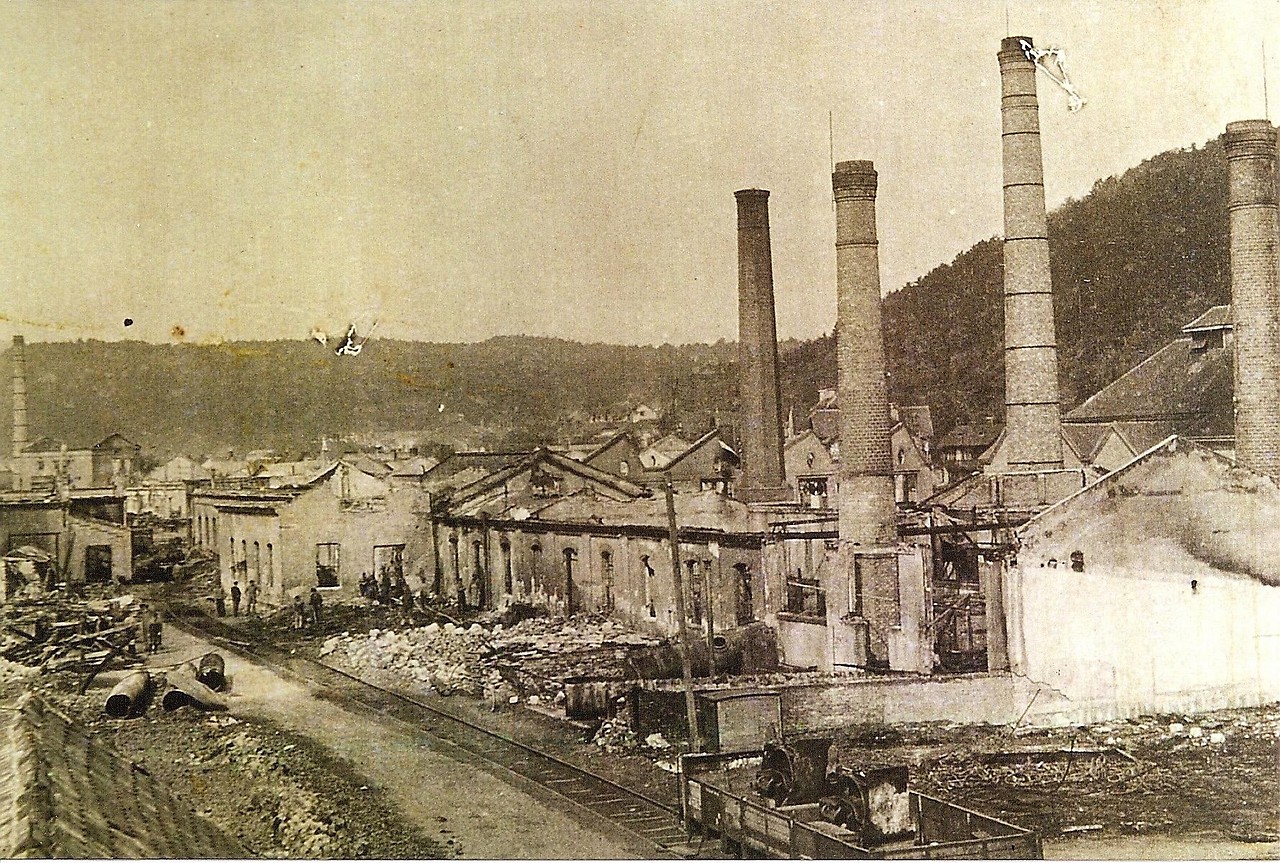

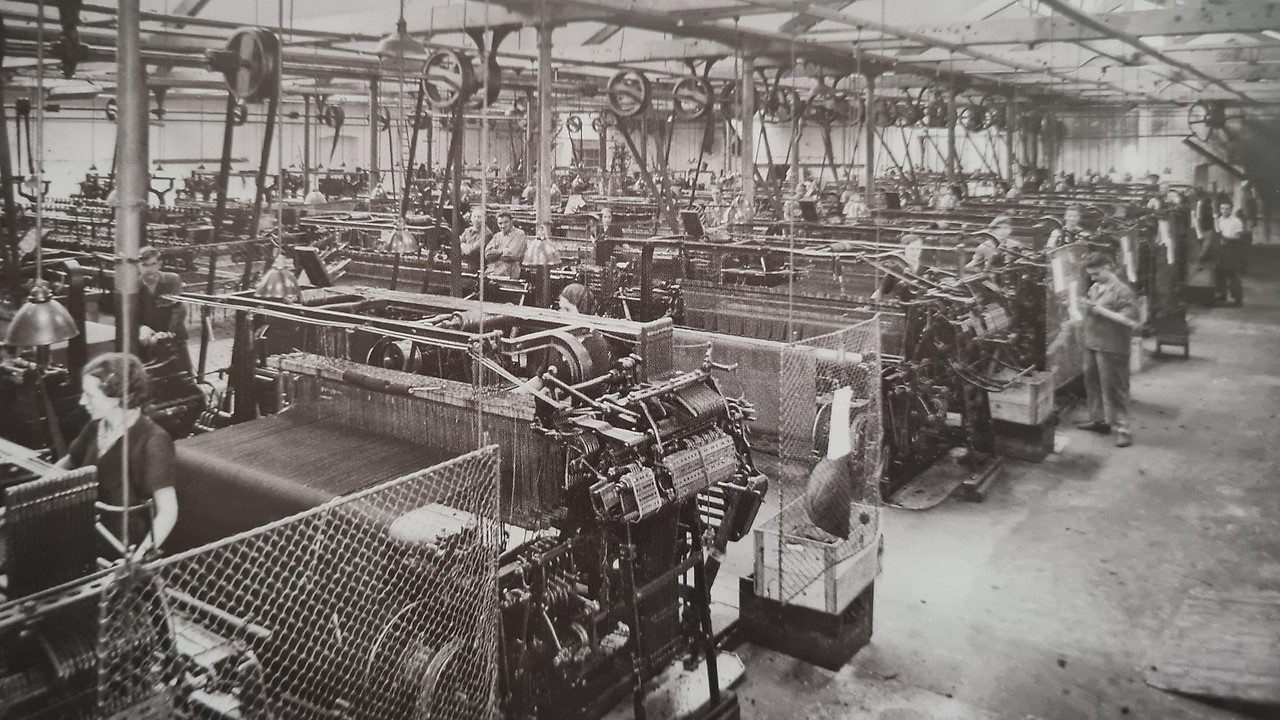

Nachteile gab es für die beiden neuen Bundesländer natürlich auch, auf niederösterreichischer Seite vor allem im Wirtschaftsbereich: „Niederösterreich hat durch die Trennung sicherlich seine wohlhabendsten und produktivsten Regionen verloren“, so der Historiker Stefan Eminger, Leiter des Referats für Zeitgeschichte im Niederösterreichischen Landesarchiv. „In sozialstruktureller Hinsicht ist Niederösterreich durch die Trennung noch stärker Agrarland geworden, als es ohnehin schon war.“

ORF/Julia Freytag

ORF/Julia Freytag

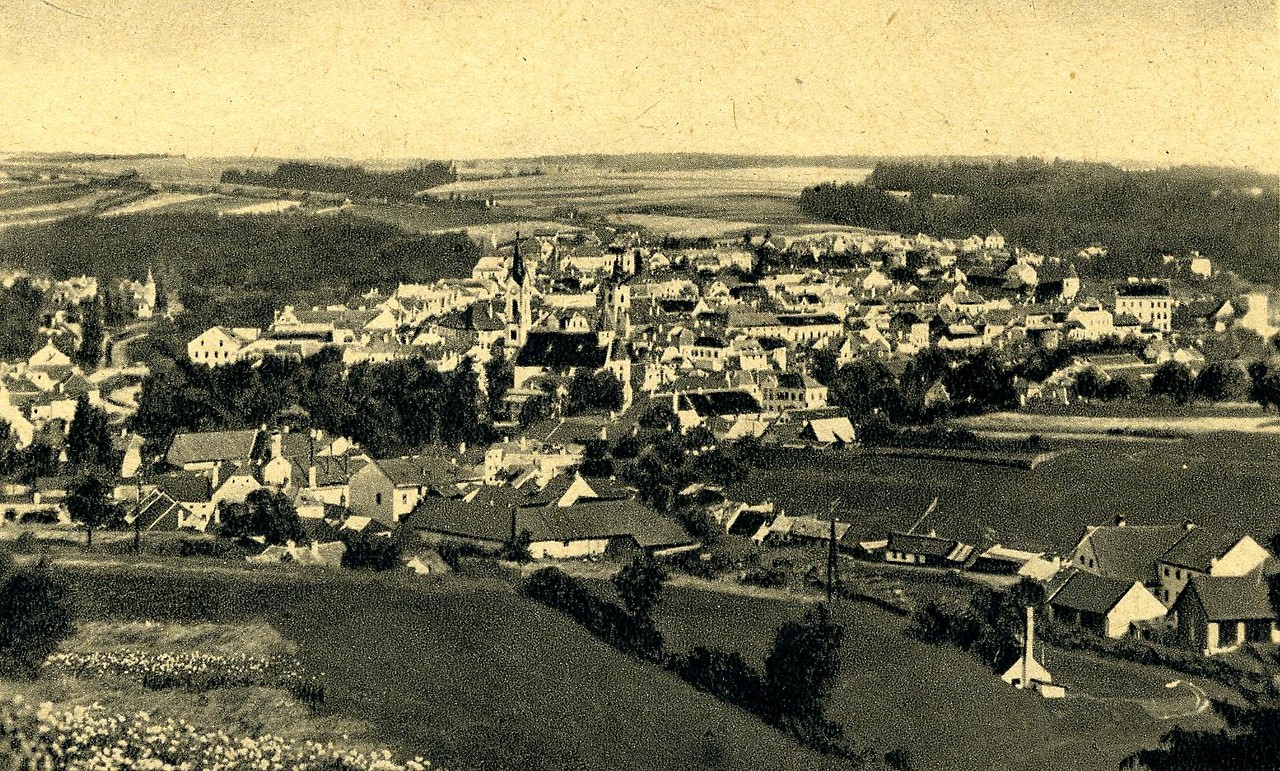

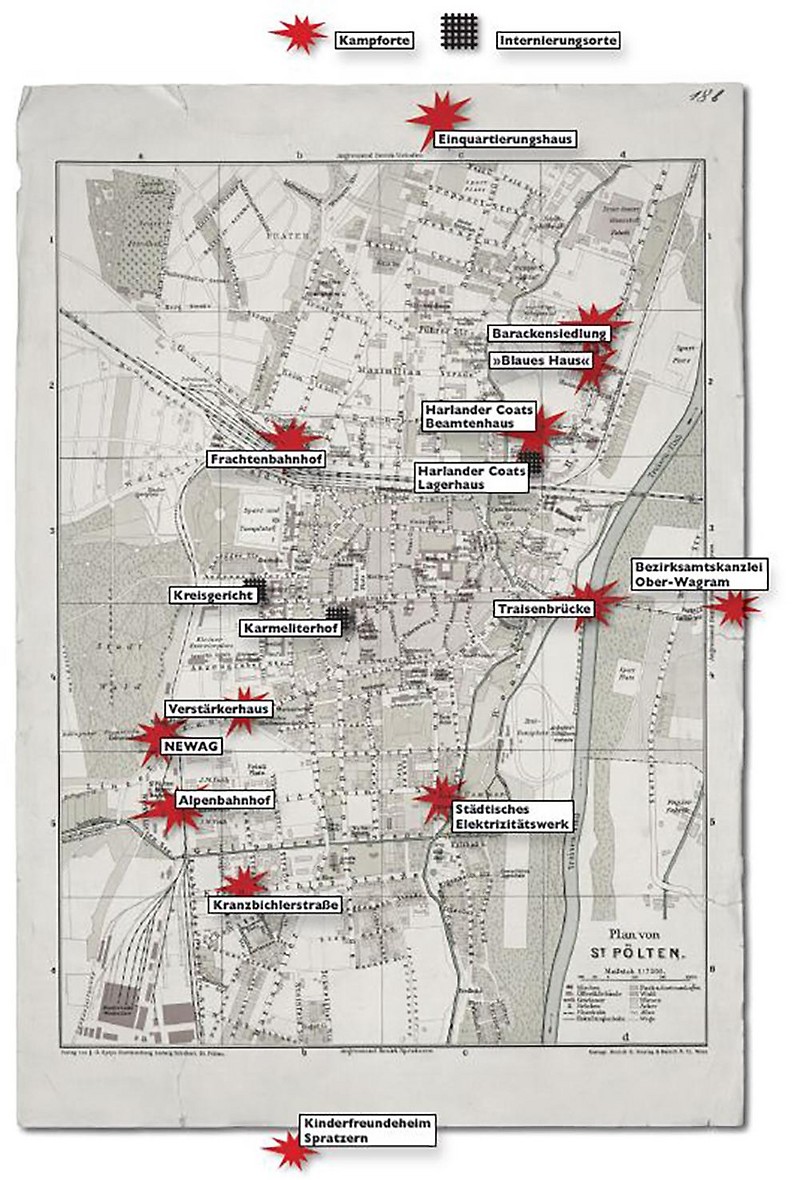

Erst 1986 wurde St. Pölten Landeshauptstadt von Niederösterreich

Wien war ab 1922 weiterhin Sitz der Niederösterreichischen Landesregierung. Das Niederösterreichische Landhaus in der Herrengasse in der Innenstadt blieb zwar nach 1921 zur Hälfte im Eigentum Wiens, wurde aber zur Gänze dem neuen Land Niederösterreich übertragen, solange Landtag und Landesregierung dort amtieren. Erst als 1986 St. Pölten Landeshauptstadt des größten österreichischen Bundeslandes wurde, übertrug Wien Niederösterreich seinen Anteil und erhielt dafür Grundstücke im Bereich der nördlichen Donauinsel.

Die Frage nach der Landesidentität

Das Trennungsgesetz aus dem Jahr 1921 löste damals unter anderem auch eine Frage nach der Landesidentität aus. „Dadurch, dass man mit Wien die Landeshauptstadt verloren hat und keine eigene Landeshauptstadt hatte, blieb die niederösterreichische Landesidentität relativ blass und wenig ausgeprägt“, sagt Stefan Eminger. Erst mehr als 60 Jahre nach dem Trennungsgesetz bekam Niederösterreich eine eigene Hauptstadt, Wien wurde von St. Pölten als der zentrale Standort und Mittelpunkt des Landes abgelöst.

19.12.2021, Reinhard Linke, noe.ORF.at

Links:

Die ersten Landtagswahlen am 4. Mai 1919 brachte den Sozialdemokraten mit 64 Mandaten die absolute Mehrheit, die Christlichsozialen kamen auf 45 Mandate, die Deutschnationalen erhielten sieben Sitze. „Den sozialdemokratischen Erfolg ermöglicht hatte deren Dominanz in Wien, wo die Partei zu einer der erfolgreichsten Fraktionen der Welt werden sollte. Die einstimmig erfolgte Wahl Albert Severs bescherte der Sozialdemokratie ihren einzigen Landeshauptmann in Niederösterreich“, heißt es in dem im Haymon-Verlag erschienenen Standardwerk „Niederösterreich. Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart“, verfasst von Stefan Eminger und Ernst Langthaler.

Die unterschiedlichen Motive für die Trennung

Die Trennung von Niederösterreich und Wien wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts diskutiert. 1919 wollten vor allem die Konservativen die Trennung, nicht nur die Vertreter der niederösterreichischen Bauern, sondern auch die Christlichsozialen der übrigen Bundesländer drängten auf die Teilung, vor allem deshalb, weil das nun sozialdemokratisch regierte Niederösterreich als das weitaus größte und bevölkerungsreichste Gebiet die anderen Länder dominiert hätte.

„Die Fronten verliefen teilweise auch durch die einzelnen Parteien. So argumentierten die Wiener Christlichsozialen und die niederösterreichischen Sozialdemokraten eher gegen eine Separation. Sie fürchteten ihre Marginalisierung und versuchten ihre Zustimmung zu einer Trennung an Bedingungen zu knüpfen“, schreiben Eminger/Langthaler.

In diesem Saal im Niederösterreichischen Landhaus in der Wiener Herrengasse wurden Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Landes- und Bundesgeschichte getroffen

Die rechtliche Grundlage für die Trennung von Niederösterreich und Wien und damit für die politische Eigenständigkeit der beiden Bundesländer hatte die im Herbst 1920 beschlossene Bundesverfassung geschaffen, die am 10. November 1920 in Kraft getreten war. Schon in der Bundesverfassung wurde Niederösterreich in zwei weitgehend autonome Landesteile (Stadt Wien und Niederösterreich-Land) getrennt. Am 30. November 1920 gab sich Niederösterreich-Land eine eigene Verfassung (siehe Bild ganz oben), einen knappen Monat später folgte Wien. Bis zur endgültigen Trennung existierte noch ein gemeinsamer Landtag und eine gemeinsame Verfassung.

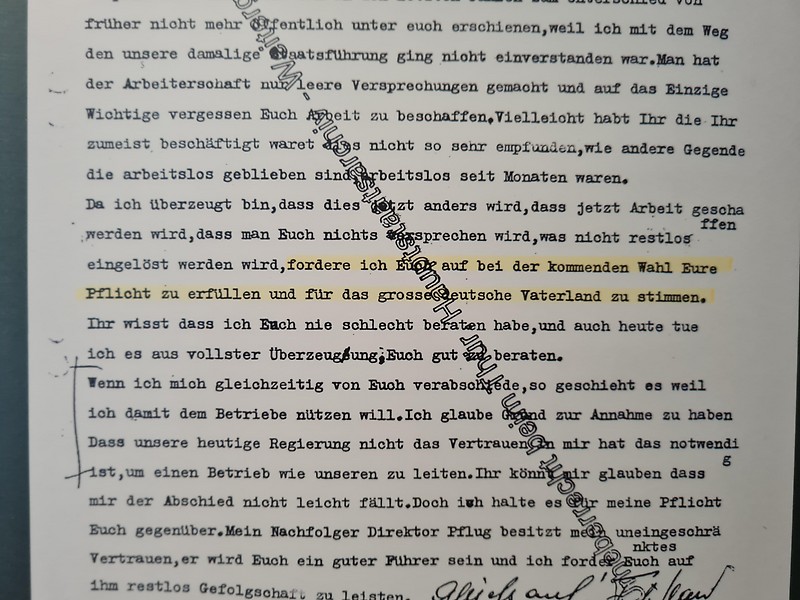

Für die Trennung von Wien und Niederösterreich – drei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und nach dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie – wurden also vor allem macht- und staatspolitische Gründe, aber auch die großen Unterschiede in Alltag und Lebenskultur angeführt. Das sozialdemokratische Wien und das christlich-soziale Niederösterreich wollten die Trennung, jeder erwartete sich politische Vorteile durch absolute Mehrheitsverhältnisse.

Die Nachteile der Trennung

Nachteile gab es für die beiden neuen Bundesländer natürlich auch, auf niederösterreichischer Seite vor allem im Wirtschaftsbereich: „Niederösterreich hat durch die Trennung sicherlich seine wohlhabendsten und produktivsten Regionen verloren“, so der Historiker Stefan Eminger, Leiter des Referats für Zeitgeschichte im Niederösterreichischen Landesarchiv. „In sozialstruktureller Hinsicht ist Niederösterreich durch die Trennung noch stärker Agrarland geworden, als es ohnehin schon war.“

Erst 1986 wurde St. Pölten Landeshauptstadt von Niederösterreich

Wien war ab 1922 weiterhin Sitz der Niederösterreichischen Landesregierung. Das Niederösterreichische Landhaus in der Herrengasse in der Innenstadt blieb zwar nach 1921 zur Hälfte im Eigentum Wiens, wurde aber zur Gänze dem neuen Land Niederösterreich übertragen, solange Landtag und Landesregierung dort amtieren. Erst als 1986 St. Pölten Landeshauptstadt des größten österreichischen Bundeslandes wurde, übertrug Wien Niederösterreich seinen Anteil und erhielt dafür Grundstücke im Bereich der nördlichen Donauinsel.

Die Frage nach der Landesidentität

Das Trennungsgesetz aus dem Jahr 1921 löste damals unter anderem auch eine Frage nach der Landesidentität aus. „Dadurch, dass man mit Wien die Landeshauptstadt verloren hat und keine eigene Landeshauptstadt hatte, blieb die niederösterreichische Landesidentität relativ blass und wenig ausgeprägt“, sagt Stefan Eminger. Erst mehr als 60 Jahre nach dem Trennungsgesetz bekam Niederösterreich eine eigene Hauptstadt, Wien wurde von St. Pölten als der zentrale Standort und Mittelpunkt des Landes abgelöst.

19.12.2021, Reinhard Linke, noe.ORF.at

Links:

- Datenbank „Gedächtnis des Landes“ (Museum Niederösterreich)

- Trennungsgesetz (Wikipedia)