„100 JAHRE NIEDERÖSTERREICH“

1984: Au-Besetzung verhindert Kraftwerk - Teil 1

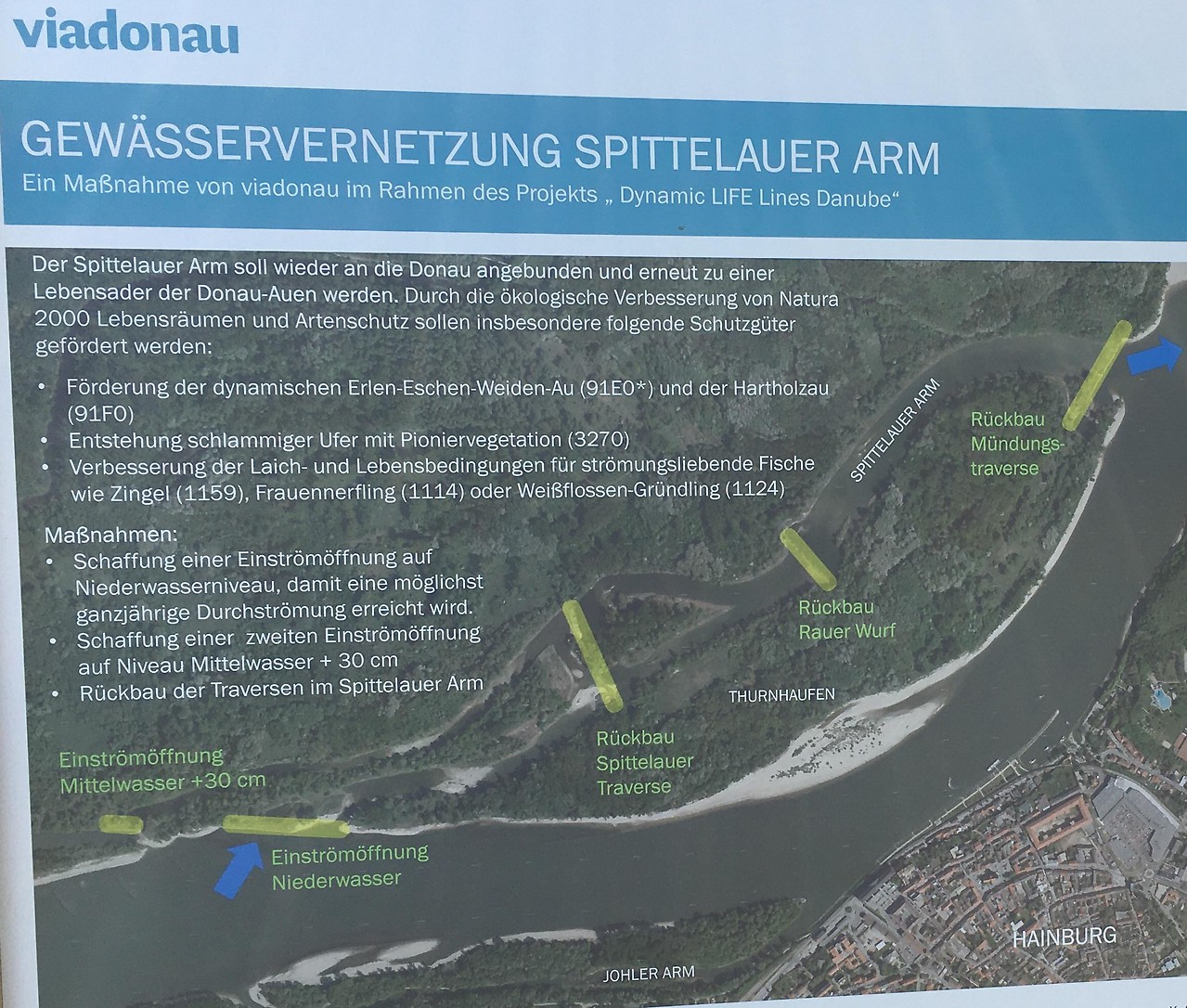

Im Winter 1984 verhinderte der Einsatz tausender engagierter Bürgerinnen und Bürger mit der Au-Besetzung das geplante Donaukraftwerk bei Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha). Aktivistinnen und Aktivisten von damals erinnern sich heute an fast „kriegerische Zustände“. Doch der eiserne Wille führte zum Erfolg.

Online seit heute, 19.32 Uhr

Teilen

Fortsetzung siehe Teil 2

1984: Au-Besetzung verhindert Kraftwerk - Teil 1

Im Winter 1984 verhinderte der Einsatz tausender engagierter Bürgerinnen und Bürger mit der Au-Besetzung das geplante Donaukraftwerk bei Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha). Aktivistinnen und Aktivisten von damals erinnern sich heute an fast „kriegerische Zustände“. Doch der eiserne Wille führte zum Erfolg.

Online seit heute, 19.32 Uhr

Teilen

Aus sechs Richtungen kamen am 8. Dezember 1984 tausende Studierende nach Stopfenreuth (Bezirk Gänserndorf) am nördlichen Donau-Ufer. „Wir wussten, das ist unsere letzte Chance“, erinnert sich der ehemalige Aktivist und heutige Nationalparkranger Manfred Rosenberger. Denn zwei Tage später sollten die Bagger anrollen und den Wald roden.

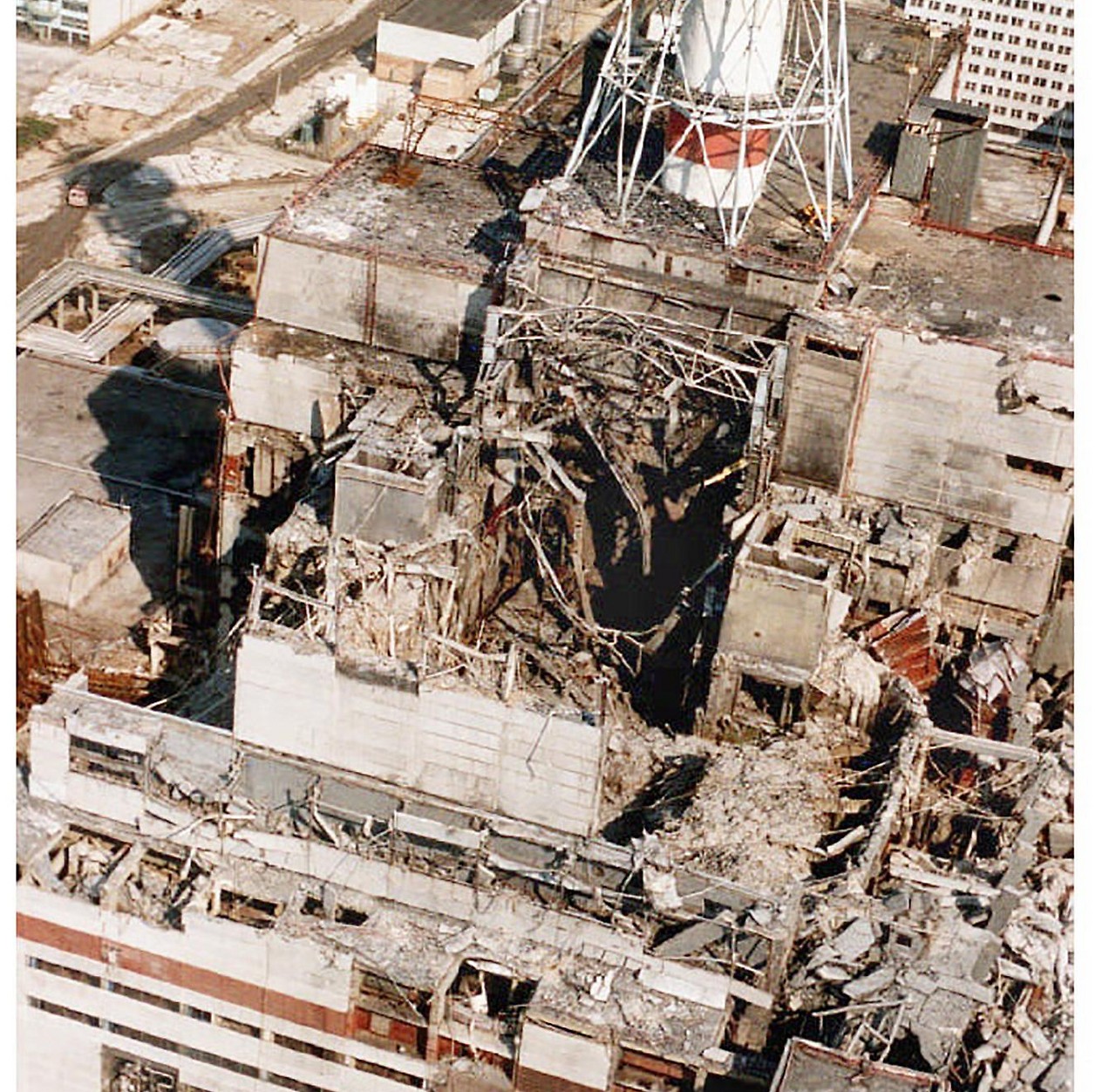

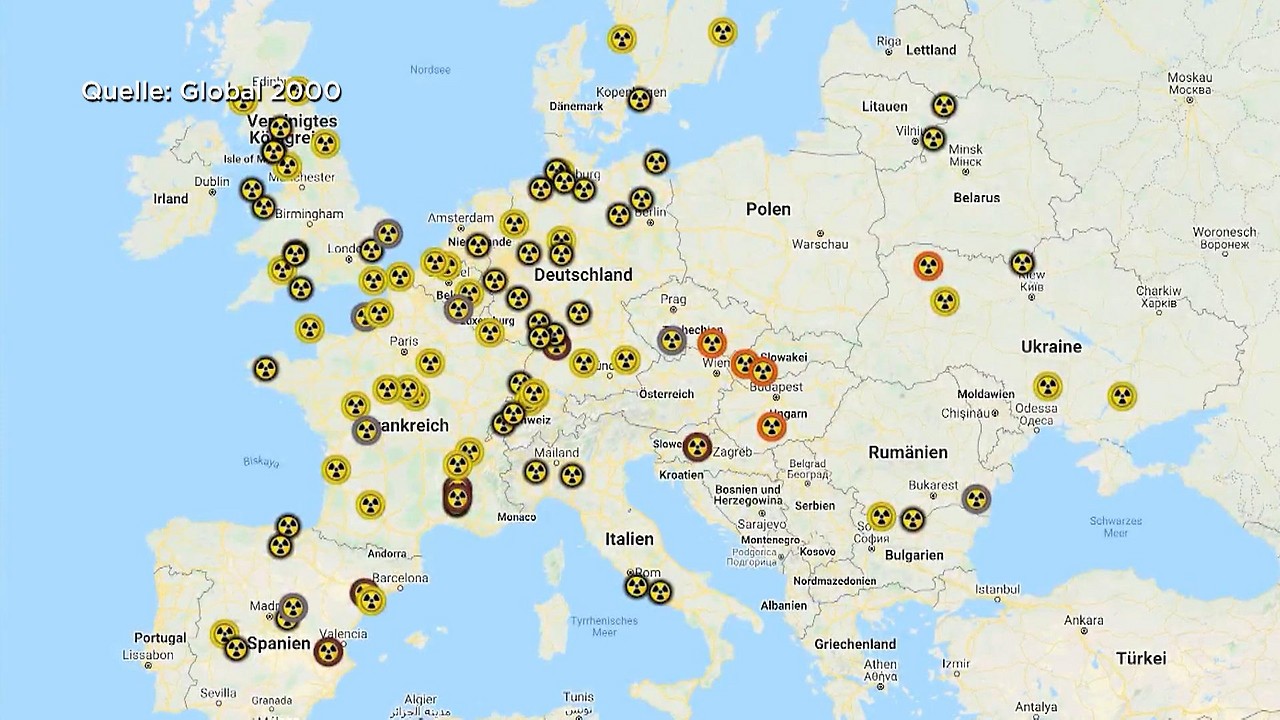

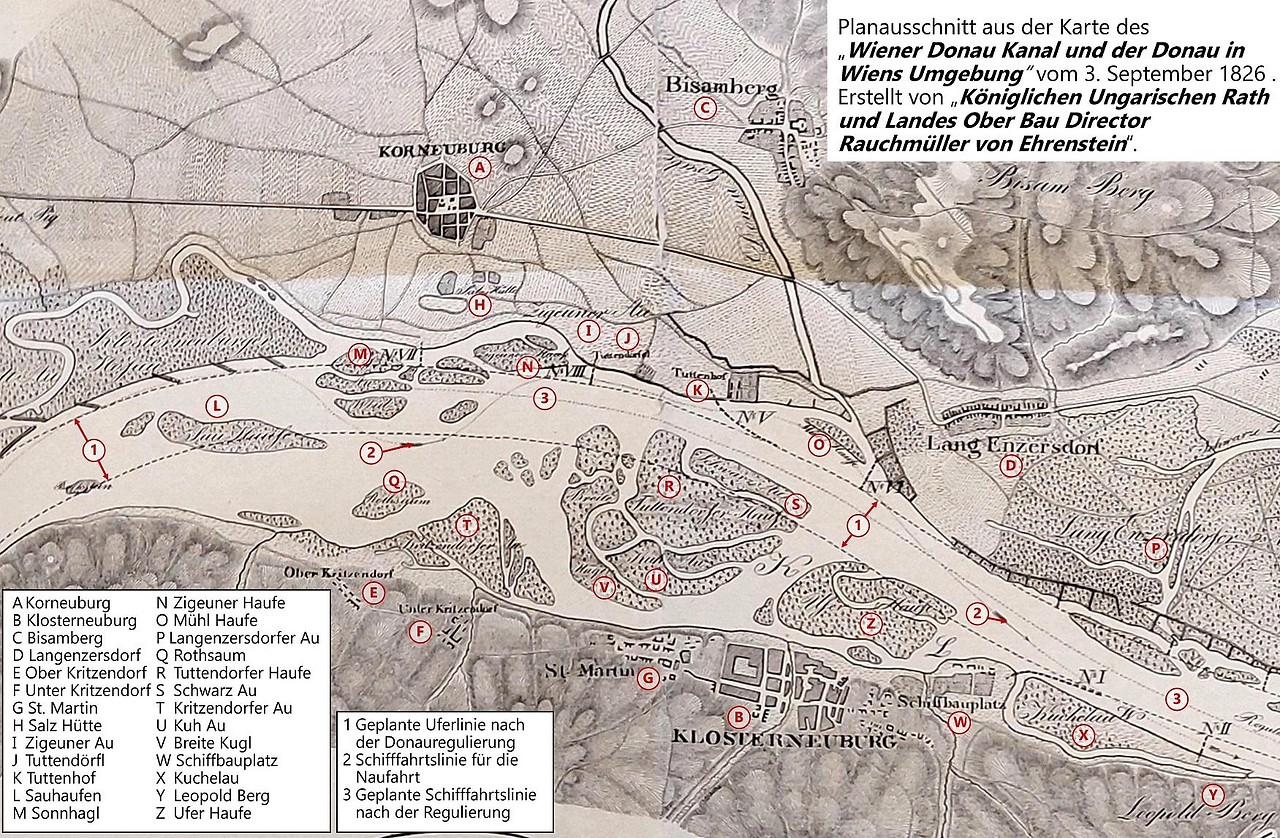

Mitten in die Au sollte ein Wasserkraftwerk gebaut werden. Um das nötige Gefälle zu erreichen, wollte man eine 16 Meter hohe Staumauer errichten. Der Verlauf der Donau wäre dafür künstlich zweieinhalb Kilometer umgelenkt worden. Nur sechs Jahre nach der negativen Volksabstimmung zum Atomkraftwerk Zwentendorf sollte das nächste politisch nicht unumstrittene Projekt folgen.

ORF

ORF

Ein Modell des geplanten Donaukraftwerks bei Hainburg

Vor allem die damaligen Projektbetreiber, die Donaukraftwerke, sowie die Industrie und die Gewerkschaft Bau und Holz drängten auf die Errichtung des Donaukraftwerks bei Hainburg, um den steigenden Strombedarf abzudecken. Umweltaktivistinnen und -aktivisten versuchten das Projekt allerdings mit allen Mitteln zu verhindern.

Das Kraftwerk in Hainburg sollte ein Glied in einer Kette von mehreren Staustufen sein, mit denen – neben der Stromerzeugung – vor allem die Donau, unabhängig vom jeweiligen Wasserstand, für den Europakahn schiffbar gemacht werden sollte. Dazu war die Republik Österreich durch die Donaukonvention verpflichtet, die Arbeiten mussten bis 1990 beendet sein.

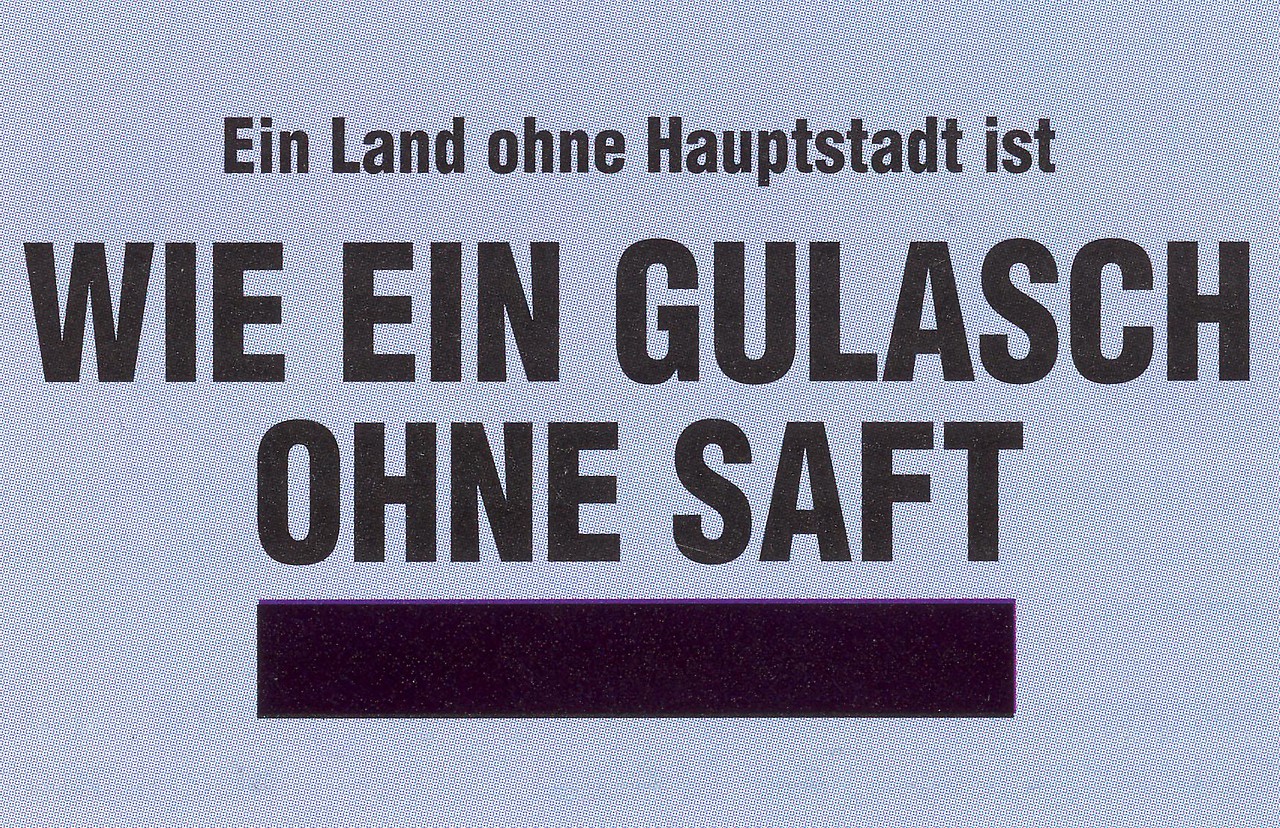

Nationalpark „nicht notwendig“

In Hainburg stand die Bevölkerung damals eher auf der Seite der Befürworterinnen und Befürworter. „Das Kraftwerk wurde eigentlich positiv gesehen, die Bevölkerung war eher konservativ eingestellt und ein Nationalpark für sie nicht notwendig“, erinnert sich Gastwirtin Michaela Gansterer-Zaminer. Vor allem der Fischerei- und Jagdverband waren für den Bau.

Im Mittelpunkt standen einerseits neue Arbeitsplätze direkt am Eisernen Vorhang, andererseits erhoffte man sich auch neue Chancen im Tourismus, sagt Ganster-Zaminer: „Auf so einem Stausee kann man ganz toll etwas entwickeln.“ Für das Kraftwerk hätten aber auch einige ältere Gebäude der Stadt entfernt werden müssen, wie zum Beispiel das Gasthaus der Gastronomin: „Für mich war das deshalb keine Option.“

BwagCC BY-SA 4.0

BwagCC BY-SA 4.0

In Hainburg sah die Bevölkerung viel mehr die Vorteile des Kraftwerks und stand daher mehrheitlich hinter dem Projekt

Doch in den Gasthäusern der Stadt wurde endlos diskutiert, mitunter auch sehr emotional, wenn Aktivistinnen und Aktivisten Einheimische zu überzeugen versuchten. Aber der Widerstand sei dann vielmehr von außen gekommen, was bei den damaligen Großparteien ÖVP und SPÖ für Kritik a la „die mischen sich da ein“ sorgte. Gansterer-Zaminer betrachtet das heute als offenbar notwendige „Entwicklungshilfe“.

Pressekonferenz der Tiere

Und dieser Widerstand begann mit der bis dahin wohl ungewöhnlichsten und bis heute berühmten Pressekonferenz der Tiere im Mai 1984. Sie wurde unter anderem von den Proponenten Günther Nenning, Freda Meissner-Blau, Hubert Gorbach, Josef Cap, Othmar Karas, Jörg Mauthe, Peter Turrini oder auch Gerhard Heilingbrunner dazu genützt, das Konrad-Lorenz-Volksbegehren gegen den Bau des Donaukraftwerks Hainburg vorzustellen.

Das Besondere: Die Beteiligten waren dabei als Tiere verkleidet und traten als Au-Hirsch, Eisvogel, Rotbauchunke oder Schwarzstorch auf, um nur einige der Tierarten zu symbolisieren, deren Lebensraum durch den Bau des Kraftwerkes gefährdet gewesen wäre. Gallionsfiguren des Widerstandes gegen das Kraftwerk waren Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Konrad Lorenz und der Autor und Journalist Günther Nenning.

Daraufhin wurde der Widerstand gegen das Kraftwerk stärker, es kam immer wieder zu Demonstrationen – vor allem von Studierenden. Zudem gründeten sich auch zahlreiche Bürgerinitiativen. Die spätere Grünen-Politikerin Freda Meissner-Blau war anfangs trotzdem skeptisch, „weil die geballte Macht des Staates für das Kraftwerk war und wir eine Handvoll engagierter Leute waren, die gesagt haben, zerstört nicht das letzte Stück Au“.

Tausende Aktivisten besetzten Donau-Auen

Die Politik zeigte sich davon aber unbeeindruckt und trieb die Kraftwerkspläne weiter voran. Ende November entschied Niederösterreich im Naturschutzverfahren schließlich zugunsten des Baus. Tags darauf wurde das Landhaus in der Wiener Herrengasse für einen Tag friedlich besetzt. Eine Aktion, die als Beginn des passiven Widerstandes, der lange anhalten sollte, galt.

Kurz vor Beginn der geplanten Rodungsarbeiten folgte am 8. Dezember der Sternmarsch der Umweltaktivistinnen und -aktivisten mit etwa 8.000 Menschen – die Besetzung der Au begann. „Wir haben unsere Rucksäcke gepackt und sind mit Bussen in die Au gefahren, denn wir wollten das Kraftwerk um jeden Preis verhindern", erinnert sich der damals 17-jährige Gymnasiast Achim Doppler.

Die dramatischen Tage im Unterholz

Trotz eisiger Kälte, Schneefall und Androhung von Haft und Geldstrafen hielten sich in den Donau-Auen bei Hainburg zeitweise mehr als 2.000 Umweltaktivistinnen und -aktivisten auf. Sie errichteten Camps und schliefen in Zelten. Auf den drei Zufahrten wurden zudem Holzbarrikaden errichtet. So konnten sie vorerst die Einstellung der Rodungsarbeiten für den Kraftwerksbau erzwingen.

Fotostrecke mit 8 Bildern

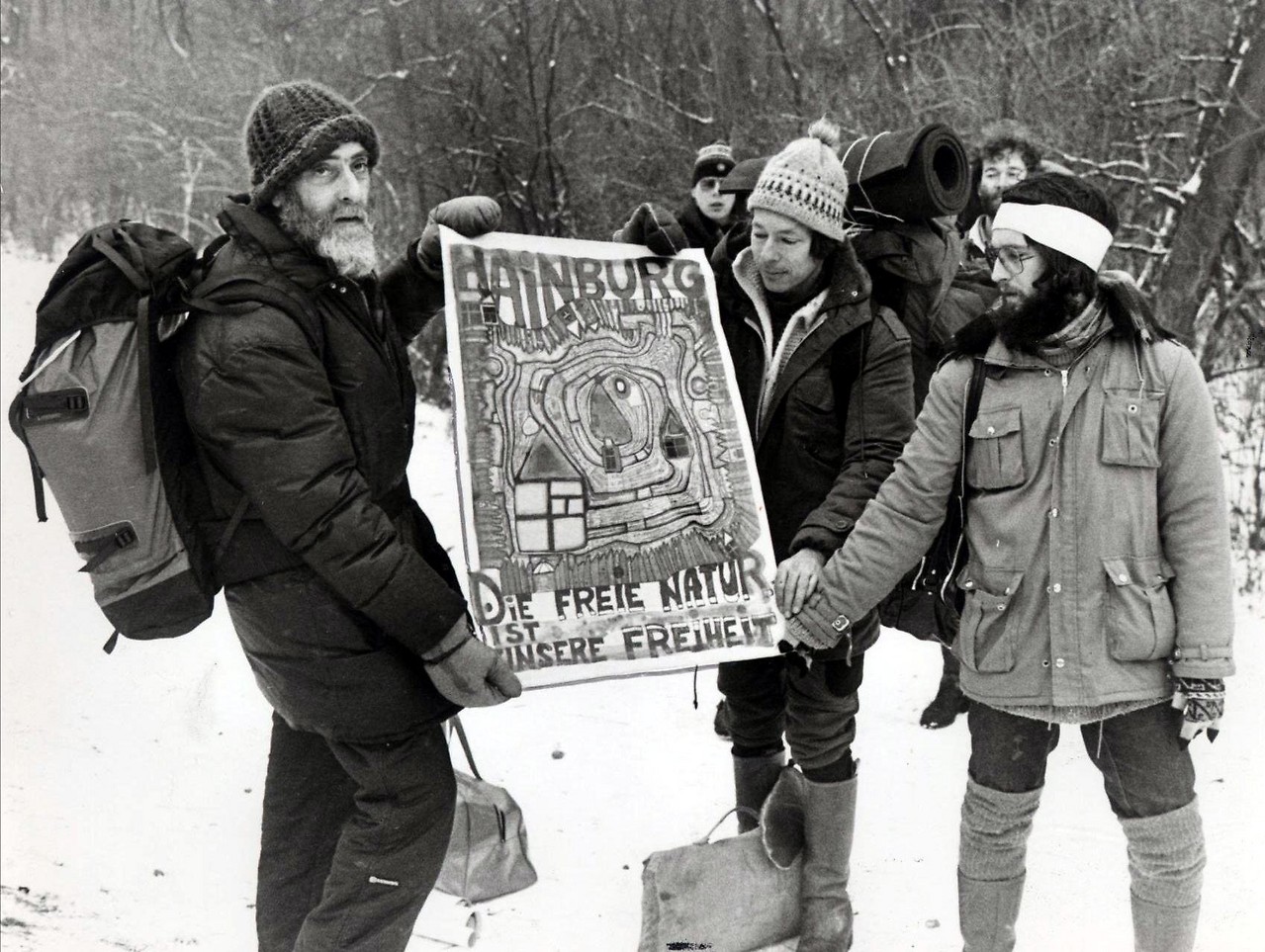

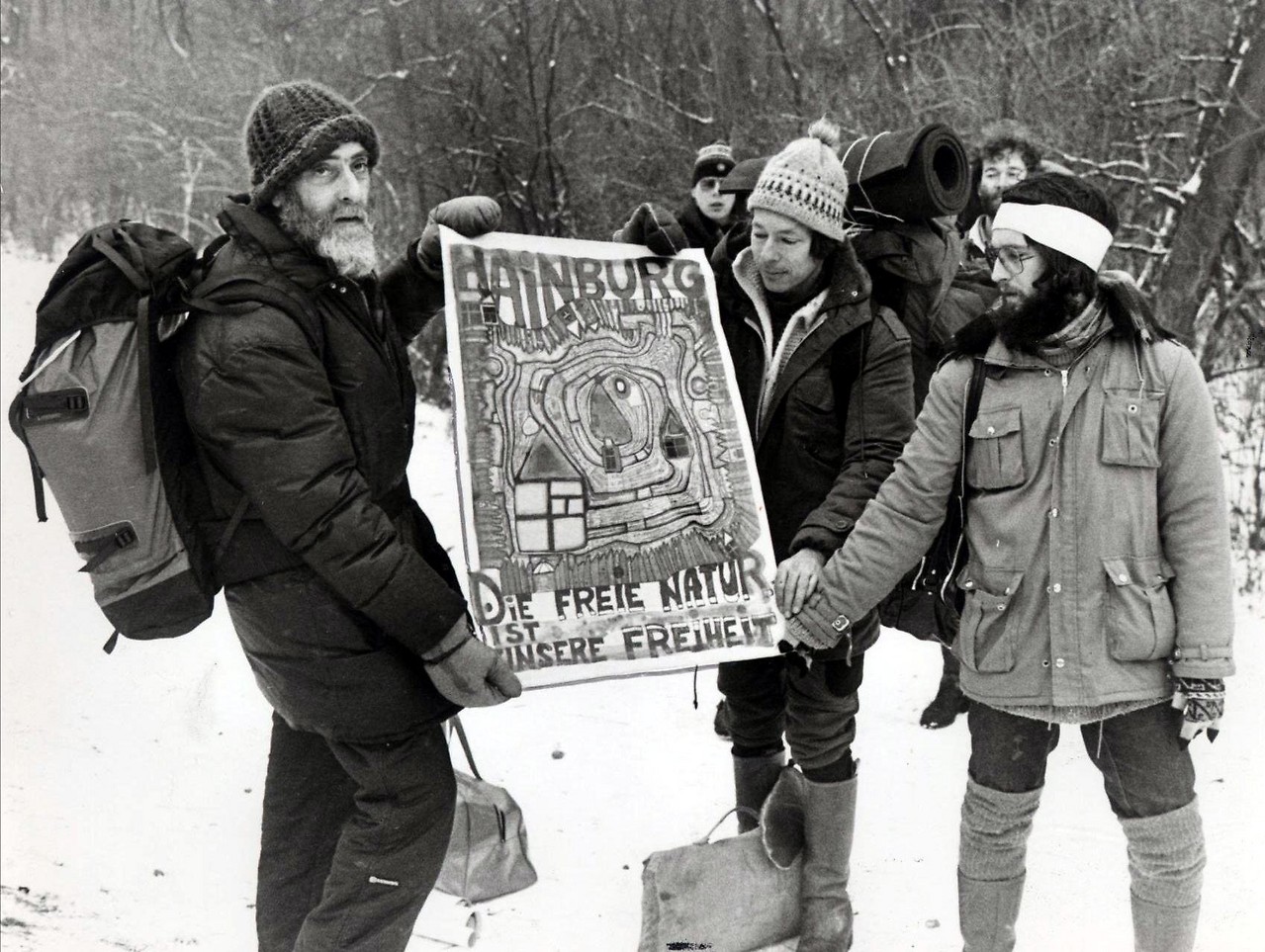

APA/Kurier/Hubert Kluger

APA/Kurier/Hubert Kluger

Der Widerstand formiert sich, Friedensreich Hundertwasser (L.) bei der Aubesetzung im Dezember 1984.

APA/Kurier/Gerhard Sokol

APA/Kurier/Gerhard Sokol

Viele der Aubeschützer sind gekommen, um zu bleiben

ORF

Trotz eisiger Kälte werden in der Au Zelte aufgebaut

ORF

APA/Kurier/Gerhard Sokol

Zunächst hält sich die Polizei noch zurück

APA/Kurier/Gerhard Sokol

Die Aktivisten versuchen immer wieder Bagger an den geplanten Rodungen zu hindern

APA

Der Umweltaktivisten Guenter Schobesberger mit dem Plan " Vorbereitung Umweltverträglichkeitserklärung"

APA

Die Umweltaktivisten Guenter Schobesberger ,Freda Meissner-Blau, und der Praesident des Umweltdachverbandes Gerhard Heilingbrunner (v.l.n.r.) im Dezember 2004

Die Regierung unter Bundeskanzler Fred Sinowatz (SPÖ) schien das nicht weiter zu beeindrucken. Die Rodungen begannen – unter massivem Polizeischutz. Die Aktivistinnen und Aktivisten leisteten passiven Widerstand. „Jedesmal, wenn ein Trupp mit ihren Sägen gekommen ist und schneiden wollte, haben wir den Baum umarmt“, sagt Meisner-Blau. Denn ein Gesetz besagte, „solange ein Mensch unter einem Baum steht, darf man ihn nicht schlägern“.

Am 15. Dezember sorgten Umweltaktivisten bei der TV-Show „Wetten, dass..?“ für Aufsehen vor einem Millionenpublikum. Bundeskanzler Sinowatz war damals Wettpate in der Sendung, die Aktivisten liefen mit einem Transparent „Nicht wetten – Donauauen retten“ vor die Kameras. Als sie von Ordnern weggezerrt wurden, sagte Moderator Frank Elstner: „In meinem Studio wird keiner rausgeschmissen“, und gab den Aktivisten Gelegenheit für eine kurze Stellungnahme.

Vom Sternmarsch bis zur Eskalation

In der Hainburger Au spitzte sich indessen die Lage zu. Am 17. Dezember hielt die Gewerkschaft zunächst eine Versammlung in Hainburg ab. „Dort wurde ultimativ gedroht, dass wenn die Regierung nicht imstande ist, mit der Polizei die Besetzer aus der Au hinauszutreiben, die Gewerkschafter das selber machen werden“, sagt Gerhard Heilingbrunner, damals Au-Besetzer.

ORF

ORF

Am 19. Dezember eskaliert die Situation in der Stopfenreuther Au

Zwei Tage später eskalierte die Situation in der Au. Die Polizei hatte am 19. Dezember einen Räumungsbefehl erhalten und griff durch, manche Beamten mit Gummiknüppel. „Es ist durch Knochen und Mark gefahren“, erinnert sich Heilingbrunner. „Ich möchte nicht sagen, dass es kriegerische Zustände gewesen sind, aber es war kurz davor, dass es kippen hätte können.“

Blut läuft übers Gesicht

Bei den Zusammenstößen zwischen 800 Gendarmerie- und Polizeibeamten und etwa 3.000 Au-Besetzerinnen und -Besetzern wurden 19 Personen verletzt, der Großteil waren Umweltschützerinnen und -schützer. Manuela Trousil wurde etwa am Kopf verletzt, „plötzlich habe ich gespürt, wie es im Gesicht warm wird. Ich habe dann hingegriffen und gemerkt, dass Blut runterläuft.“

Noch am Abend desselben Tages demonstrierten in Wien 40.000 Menschen gegen das Vorgehen der Regierung und den Kraftwerksbau. Die Medien sprachen von einem Tag der Schande. Auf Druck der Öffentlichkeit wurde die Rodung gestoppt, Kardinal Franz König appellierte an beide Seiten, der Weihnachtsfriede wird ausgerufen.

Dennoch verbrachten Tausende Kraftwerksgegnerinnen und -gegner die folgenden Feiertage in der Au. Als das Höchstgericht Anfang Jänner 1985 weitere Rodungen bis zum Abschluss des laufenden Beschwerdeverfahrens verbot, wurde die Besetzung beendet. Zwei Monate später wurde ein Volksbegehren durchgeführt, bei dem sich rund 350.000 gegen den Bau aussprachen. Das Projekt war somit Geschichte.

Mitten in die Au sollte ein Wasserkraftwerk gebaut werden. Um das nötige Gefälle zu erreichen, wollte man eine 16 Meter hohe Staumauer errichten. Der Verlauf der Donau wäre dafür künstlich zweieinhalb Kilometer umgelenkt worden. Nur sechs Jahre nach der negativen Volksabstimmung zum Atomkraftwerk Zwentendorf sollte das nächste politisch nicht unumstrittene Projekt folgen.

Ein Modell des geplanten Donaukraftwerks bei Hainburg

Vor allem die damaligen Projektbetreiber, die Donaukraftwerke, sowie die Industrie und die Gewerkschaft Bau und Holz drängten auf die Errichtung des Donaukraftwerks bei Hainburg, um den steigenden Strombedarf abzudecken. Umweltaktivistinnen und -aktivisten versuchten das Projekt allerdings mit allen Mitteln zu verhindern.

Das Kraftwerk in Hainburg sollte ein Glied in einer Kette von mehreren Staustufen sein, mit denen – neben der Stromerzeugung – vor allem die Donau, unabhängig vom jeweiligen Wasserstand, für den Europakahn schiffbar gemacht werden sollte. Dazu war die Republik Österreich durch die Donaukonvention verpflichtet, die Arbeiten mussten bis 1990 beendet sein.

Nationalpark „nicht notwendig“

In Hainburg stand die Bevölkerung damals eher auf der Seite der Befürworterinnen und Befürworter. „Das Kraftwerk wurde eigentlich positiv gesehen, die Bevölkerung war eher konservativ eingestellt und ein Nationalpark für sie nicht notwendig“, erinnert sich Gastwirtin Michaela Gansterer-Zaminer. Vor allem der Fischerei- und Jagdverband waren für den Bau.

Im Mittelpunkt standen einerseits neue Arbeitsplätze direkt am Eisernen Vorhang, andererseits erhoffte man sich auch neue Chancen im Tourismus, sagt Ganster-Zaminer: „Auf so einem Stausee kann man ganz toll etwas entwickeln.“ Für das Kraftwerk hätten aber auch einige ältere Gebäude der Stadt entfernt werden müssen, wie zum Beispiel das Gasthaus der Gastronomin: „Für mich war das deshalb keine Option.“

In Hainburg sah die Bevölkerung viel mehr die Vorteile des Kraftwerks und stand daher mehrheitlich hinter dem Projekt

Doch in den Gasthäusern der Stadt wurde endlos diskutiert, mitunter auch sehr emotional, wenn Aktivistinnen und Aktivisten Einheimische zu überzeugen versuchten. Aber der Widerstand sei dann vielmehr von außen gekommen, was bei den damaligen Großparteien ÖVP und SPÖ für Kritik a la „die mischen sich da ein“ sorgte. Gansterer-Zaminer betrachtet das heute als offenbar notwendige „Entwicklungshilfe“.

Pressekonferenz der Tiere

Und dieser Widerstand begann mit der bis dahin wohl ungewöhnlichsten und bis heute berühmten Pressekonferenz der Tiere im Mai 1984. Sie wurde unter anderem von den Proponenten Günther Nenning, Freda Meissner-Blau, Hubert Gorbach, Josef Cap, Othmar Karas, Jörg Mauthe, Peter Turrini oder auch Gerhard Heilingbrunner dazu genützt, das Konrad-Lorenz-Volksbegehren gegen den Bau des Donaukraftwerks Hainburg vorzustellen.

Das Besondere: Die Beteiligten waren dabei als Tiere verkleidet und traten als Au-Hirsch, Eisvogel, Rotbauchunke oder Schwarzstorch auf, um nur einige der Tierarten zu symbolisieren, deren Lebensraum durch den Bau des Kraftwerkes gefährdet gewesen wäre. Gallionsfiguren des Widerstandes gegen das Kraftwerk waren Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Konrad Lorenz und der Autor und Journalist Günther Nenning.

Daraufhin wurde der Widerstand gegen das Kraftwerk stärker, es kam immer wieder zu Demonstrationen – vor allem von Studierenden. Zudem gründeten sich auch zahlreiche Bürgerinitiativen. Die spätere Grünen-Politikerin Freda Meissner-Blau war anfangs trotzdem skeptisch, „weil die geballte Macht des Staates für das Kraftwerk war und wir eine Handvoll engagierter Leute waren, die gesagt haben, zerstört nicht das letzte Stück Au“.

Tausende Aktivisten besetzten Donau-Auen

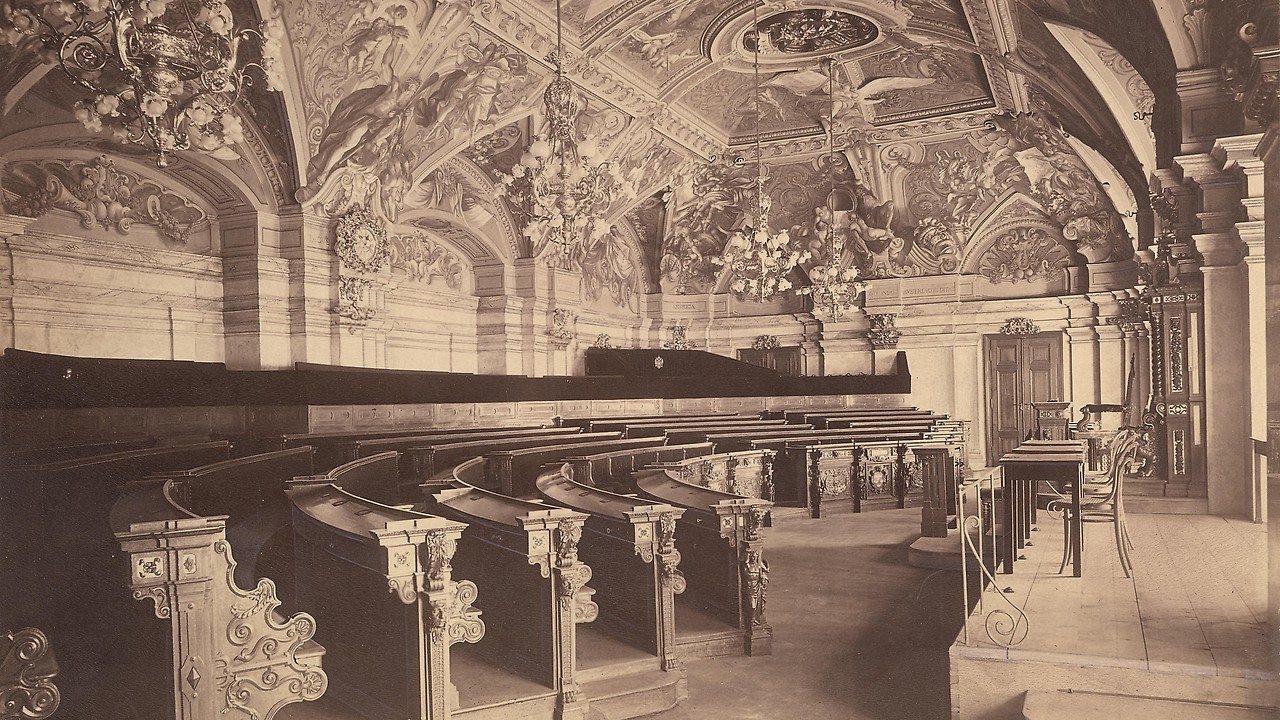

Die Politik zeigte sich davon aber unbeeindruckt und trieb die Kraftwerkspläne weiter voran. Ende November entschied Niederösterreich im Naturschutzverfahren schließlich zugunsten des Baus. Tags darauf wurde das Landhaus in der Wiener Herrengasse für einen Tag friedlich besetzt. Eine Aktion, die als Beginn des passiven Widerstandes, der lange anhalten sollte, galt.

Kurz vor Beginn der geplanten Rodungsarbeiten folgte am 8. Dezember der Sternmarsch der Umweltaktivistinnen und -aktivisten mit etwa 8.000 Menschen – die Besetzung der Au begann. „Wir haben unsere Rucksäcke gepackt und sind mit Bussen in die Au gefahren, denn wir wollten das Kraftwerk um jeden Preis verhindern", erinnert sich der damals 17-jährige Gymnasiast Achim Doppler.

Die dramatischen Tage im Unterholz

Trotz eisiger Kälte, Schneefall und Androhung von Haft und Geldstrafen hielten sich in den Donau-Auen bei Hainburg zeitweise mehr als 2.000 Umweltaktivistinnen und -aktivisten auf. Sie errichteten Camps und schliefen in Zelten. Auf den drei Zufahrten wurden zudem Holzbarrikaden errichtet. So konnten sie vorerst die Einstellung der Rodungsarbeiten für den Kraftwerksbau erzwingen.

Fotostrecke mit 8 Bildern

Der Widerstand formiert sich, Friedensreich Hundertwasser (L.) bei der Aubesetzung im Dezember 1984.

Viele der Aubeschützer sind gekommen, um zu bleiben

ORF

Trotz eisiger Kälte werden in der Au Zelte aufgebaut

ORF

APA/Kurier/Gerhard Sokol

Zunächst hält sich die Polizei noch zurück

APA/Kurier/Gerhard Sokol

Die Aktivisten versuchen immer wieder Bagger an den geplanten Rodungen zu hindern

APA

Der Umweltaktivisten Guenter Schobesberger mit dem Plan " Vorbereitung Umweltverträglichkeitserklärung"

APA

Die Umweltaktivisten Guenter Schobesberger ,Freda Meissner-Blau, und der Praesident des Umweltdachverbandes Gerhard Heilingbrunner (v.l.n.r.) im Dezember 2004

Die Regierung unter Bundeskanzler Fred Sinowatz (SPÖ) schien das nicht weiter zu beeindrucken. Die Rodungen begannen – unter massivem Polizeischutz. Die Aktivistinnen und Aktivisten leisteten passiven Widerstand. „Jedesmal, wenn ein Trupp mit ihren Sägen gekommen ist und schneiden wollte, haben wir den Baum umarmt“, sagt Meisner-Blau. Denn ein Gesetz besagte, „solange ein Mensch unter einem Baum steht, darf man ihn nicht schlägern“.

Am 15. Dezember sorgten Umweltaktivisten bei der TV-Show „Wetten, dass..?“ für Aufsehen vor einem Millionenpublikum. Bundeskanzler Sinowatz war damals Wettpate in der Sendung, die Aktivisten liefen mit einem Transparent „Nicht wetten – Donauauen retten“ vor die Kameras. Als sie von Ordnern weggezerrt wurden, sagte Moderator Frank Elstner: „In meinem Studio wird keiner rausgeschmissen“, und gab den Aktivisten Gelegenheit für eine kurze Stellungnahme.

Vom Sternmarsch bis zur Eskalation

In der Hainburger Au spitzte sich indessen die Lage zu. Am 17. Dezember hielt die Gewerkschaft zunächst eine Versammlung in Hainburg ab. „Dort wurde ultimativ gedroht, dass wenn die Regierung nicht imstande ist, mit der Polizei die Besetzer aus der Au hinauszutreiben, die Gewerkschafter das selber machen werden“, sagt Gerhard Heilingbrunner, damals Au-Besetzer.

Am 19. Dezember eskaliert die Situation in der Stopfenreuther Au

Zwei Tage später eskalierte die Situation in der Au. Die Polizei hatte am 19. Dezember einen Räumungsbefehl erhalten und griff durch, manche Beamten mit Gummiknüppel. „Es ist durch Knochen und Mark gefahren“, erinnert sich Heilingbrunner. „Ich möchte nicht sagen, dass es kriegerische Zustände gewesen sind, aber es war kurz davor, dass es kippen hätte können.“

Blut läuft übers Gesicht

Bei den Zusammenstößen zwischen 800 Gendarmerie- und Polizeibeamten und etwa 3.000 Au-Besetzerinnen und -Besetzern wurden 19 Personen verletzt, der Großteil waren Umweltschützerinnen und -schützer. Manuela Trousil wurde etwa am Kopf verletzt, „plötzlich habe ich gespürt, wie es im Gesicht warm wird. Ich habe dann hingegriffen und gemerkt, dass Blut runterläuft.“

Noch am Abend desselben Tages demonstrierten in Wien 40.000 Menschen gegen das Vorgehen der Regierung und den Kraftwerksbau. Die Medien sprachen von einem Tag der Schande. Auf Druck der Öffentlichkeit wurde die Rodung gestoppt, Kardinal Franz König appellierte an beide Seiten, der Weihnachtsfriede wird ausgerufen.

Dennoch verbrachten Tausende Kraftwerksgegnerinnen und -gegner die folgenden Feiertage in der Au. Als das Höchstgericht Anfang Jänner 1985 weitere Rodungen bis zum Abschluss des laufenden Beschwerdeverfahrens verbot, wurde die Besetzung beendet. Zwei Monate später wurde ein Volksbegehren durchgeführt, bei dem sich rund 350.000 gegen den Bau aussprachen. Das Projekt war somit Geschichte.